Difference between revisions of "Profit-Organisationen - Ausgewählte Studien/Dunn"

(Created page with "'''Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1 Elizabeth Dunn 2004 "Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor"|Vorheriges Ka...") |

|||

| Line 1: | Line 1: | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | [[ | + | '''[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien#5. Profit-Organisationen: Ausgewählte Studien|Vorheriges Kapitel: 5. Profit-Organisationen: Ausgewählte Studien]]''' |

| − | + | = 5.1 Elizabeth Dunn (2004) "Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor" = | |

| + | <sup>Verfasst von Gerlinde Schein und Gertraud Seiser</sup><br /> | ||

| − | + | [[File:organthro-106_1.jpg|frame|right|Abbildung: Landkarte Polen [http://www.lib.utexas.edu/maps/cia06/poland_sm_2006.gif Quelle]]] | |

| − | + | Was geschieht in einem ehemaligen sozialistischen Staatsbetrieb, der privatisiert und von einem US-Konzern gekauft wurde? Welche neuen, kapitalistischen Managementtechniken werden eingeführt? Wie verändern sich die Machtbeziehungen innerhalb des Betriebs und wie die Vorstellungen von Produktion, Arbeit und Erfolg? Welche Wirkung hat dies auf das Selbstbild der ArbeiterInnen? ... | |

| − | + | Diesen und weiteren Fragen geht die US-amerikanische Anthropologin '''Elizabeth Dunn''' in "Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor" nach (2004; siehe auch Dunn 1999). Detailreich beschreibt und analysiert sie die '''Transformation des ehemaligen Staatsbetriebs Alima-Gerber in Rzeszów in ein kapitalistisch geführtes Unternehmen'''. Dunn porträtiert auf diese Weise anschaulich den '''gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Wandel im postsozialistischen Polen'''. | |

| − | + | Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Partei 1989 war es zunächst darum gegangen, politische und wirtschaftliche Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Bald jedoch schon wurden Stimmen laut, die eine neue "Mentalität" bzw. einen "kulturellen Wandel" verlangten. Das postsozialistische Subjekt sollte frei wählen, unabhängig und unternehmerisch agieren, risikofreudig und flexibel sein. Einer der Orte, an dem dieses Subjekt geformt werden sollte, war der Arbeitsplatz. Dunn liefert mit ihrer Analyse der Managementpraktiken, die bei Alima-Gerber eingeführt wurden, und den damit verbundenen Auseinandersetzungen und Konflikten im Betrieb daher auch einen '''Beitrag zur anthropologischen Diskussion um "personhood"''' (Dunn 2004). | |

'''Literatur:''' | '''Literatur:''' | ||

| − | ''' | + | '''Dunn, Elizabeth C.''' |

| − | <blockquote> | + | <blockquote>1999 Slick salesmen and simple people. Negotiated capitalism in a privatized Polish firm. In: Michael Burawoy and Katherine Verdery (eds.), Uncertain Transition: Ethnographics of Change in the Postsocialist World. Rowman & Littlefield |

| + | </blockquote> | ||

| + | <blockquote>2004 Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor. Ithaca; London: Cornell University Press | ||

</blockquote> | </blockquote> | ||

| + | '''Website:''' '''Elizabeth Dunn[http://www.elizabethcullendunn.com/ [1]]''' | ||

| + | |||

| + | '''Verweise:'''<br /> | ||

| + | [http://www.elizabethcullendunn.com/ [1] http://www.elizabethcullendunn.com/]<br /> | ||

== Inhalt == | == Inhalt == | ||

<div class="eksa_toc"> | <div class="eksa_toc"> | ||

| − | [[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/ | + | [[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1 Elizabeth Dunn (2004) "Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor"|5.1 Elizabeth Dunn (2004) "Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor"]]<br /> |

| − | :[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/ | + | :[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1.1 Dunn (2004): Das Forschungsfeld: Alima-Gerber in Rzeszów, Polen|5.1.1 Dunn (2004): Das Forschungsfeld: Alima-Gerber in Rzeszów, Polen]]<br /> |

| − | :[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/ | + | :[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1.2 Dunn (2004): Methodisches Vorgehen: "Fieldwork Is Work"|5.1.2 Dunn (2004): Methodisches Vorgehen: "Fieldwork Is Work"]]<br /> |

| − | + | :[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1.3 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 1: Dichotomisierung von Produkten und Menschen|5.1.3 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 1: Dichotomisierung von Produkten und Menschen]]<br /> | |

| − | ::[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/ | + | :[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1.4 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 2: Gegenstimmen aus der Produktionshalle|5.1.4 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 2: Gegenstimmen aus der Produktionshalle]]<br /> |

| − | :[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/ | + | ::[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1.4.1 Zitat aus Dunn (2004): Produktion in der Division 4|5.1.4.1 Zitat aus Dunn (2004): Produktion in der Division 4]]<br /> |

| + | :[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1.5 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 3: Arbeitsplatzbewertung und Entlohnungssystem|5.1.5 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 3: Arbeitsplatzbewertung und Entlohnungssystem]]<br /> | ||

| + | ::[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1.5.1 Abbildungen aus Dunn (2004): Faktoren der Arbeitsplatzbewertung und Kriterienbeschreibung|5.1.5.1 Abbildungen aus Dunn (2004): Faktoren der Arbeitsplatzbewertung und Kriterienbeschreibung]]<br /> | ||

</div> | </div> | ||

| − | == 5. | + | == 5.1.1 Dunn (2004): Das Forschungsfeld: Alima-Gerber in Rzeszów, Polen == |

| + | |||

| + | [[File:organthro-107_1.jpg|frame|right|Abbildung: Werbeplakat [https://web.archive.org/web/20061128101617/http://gerber.adv.wroc.pl/ Quelle]]] | ||

| + | |||

| + | Die Nahrungsmittelfabrik '''Alima''' in '''Rzeszów''' war vor dem zweiten Weltkrieg gegründet worden und stellt Kindernahrung, Säfte, Marmeladen, Kompotte, Ketchup, Konserven und Tiefkühlgemüse her. 1992 war sie eine der ersten Staatsbetriebe Polens, die an westliche Konzerne verkauft wurden. Aus Sicht der polnischen Regierung sollten die Privatisierungen Finanzmittel und westliches Know How in die ehemaligen Staatsbetriebe bringen. Denn der neoliberale post- sozialistische Plan sah vor, Produktion und Distribution neu zu ordnen und global wettbewerbsfähige Unternehmen entstehen zu lassen. | ||

| + | |||

| + | Mehrere westliche Konzerne interessierten sich für den Kauf von Alima. Den Zuschlag erhielt die im US-amerikanischen Fremont in Michigan angesiedelte '''Gerber Products Company'''. Ziel der Gerber Products Company war es, vom Produktionsstandort Rzeszów aus den Markt in Frankreich, Tschechien und Ungarn zu erschließen. | ||

| + | |||

| + | Um dies zu erreichen, führte das Management des privatisierten Unternehmens, nun '''Alima-Gerber''' genannt, neue Funktionen (z.B. Marketing, Vertrieb, Personalmanagement) und ein aufwändiges System zur Qualitätskontrolle ein. Die verantwortlichen ManagerInnen schränkten die Produktpalette ein und nutzten das bis dahin in Polen kaum bekannte Nischenmarketing, um neue Produkte für neue Zielgruppen auf den Markt zu bringen. Im Bereich des Personalmanagements wurde ein System zur Arbeitsplatzbewertung und zur Leistungsbeurteilung entwickelt und an das Entlohnungs- und Prämiensystem gekoppelt. Ganze Unternehmensbereiche (z.B. Wäscherei, Wachdienst) wurden ausgelagert. Alima-Gerber reduzierte die Belegschaft um rund ein Drittel auf etwa 1000 MitarbeiterInnen. Im Vertriebsbereich wurde neues Personal aufgenommen. Zum Ausgleich saisonaler Produktionsspitzen zog das Unternehmen LeiharbeiterInnen heran. Kurz gesagt: Die Unternehmensführung von Alima-Gerber setzte auf '''westliche, post-fordistische Managementpraktiken''', um den Betrieb auf kapitalistische Profitorientierung hin auszurichten (Dunn 2004). | ||

| + | |||

| + | == 5.1.2 Dunn (2004): Methodisches Vorgehen: "Fieldwork Is Work" == | ||

| + | |||

| + | Elizabeth Dunn verbrachte zwischen 1995 und 1997 sechzehn Monate in Rzeszów. Im Sinne '''teilnehmender Beobachtung''' arbeitete Dunn in dieser Zeit in der '''Produktion''' von Alima-Gerber. Sie bediente und überwachte Maschinen und Anlagen, verpackte Flaschen, putzte Böden, führte Tests zur Qualitätskontrolle durch, usw. "It was often mind-numbing and always exhausting work, but it allowed me to understand the production process and to observe conflicts, negotiations, and employee discipline on the shop floor." (Dunn 2004: 24) | ||

| − | + | Die Unternehmensbereiche '''Marketing und Vertrieb''' lernte Dunn näher kennen, indem sie VertreterInnen auf ihren Dienstreisen begleitete und an Ausbildungsseminaren für den Vertrieb teilnahm. | |

| − | + | Im Bereich '''Human Resource Management''' arbeitete sie an einem Projekt mit, das Arbeitsplatzbewertungen und ein System zur Leistungsbeurteilung von MitarbeiterInnen entwickelte. | |

| − | + | '''Formale Interviews''' führte Dunn ausschließlich mit dem oberen Management von Alima-Gerber, mit JournalistInnen und mit BeamtInnen relevanter Ministerien. | |

| − | + | Zur teilnehmenden Beobachtung im Betrieb und den Interviews kam die '''Forschung außerhalb des Unternehmens'''. Dunn wurde von ArbeitskollegInnen zum Abendessen eingeladen, schloss Freundschaften auch mit deren FreundInnen und erweiterte so das Feld, in dem sie sich bewegte. Diese Forschungsstunden beschreibt Dunn so: | |

| − | + | <blockquote>''Because most of the shop floor workers were women, our conversations went on around children demanding to be heard, husbands demanding dinner, and pots on the stove demanding attention. Much of my research time was spent giving piggybacks, playing Barbie, peeling potatoes, and making dumplings. No matter what was going on, the television was always blaring away. The quiet conversations over cups of coffee that I had envisioned rarely took place. Instead, I built rapport with my informants and understood their daily activities by participating in their tasks. Fieldwork was work.'' (Dunn 2004: 25)</blockquote> | |

| − | |||

| − | + | == 5.1.3 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 1: Dichotomisierung von Produkten und Menschen == | |

| − | + | ''"’Frugo!’ intoned a disembodied voice speaking Polish. Then, set against a dynamic background of color and noise, a young kid dressed like a Los Angeles gang member appeared, wearing fashionably baggy clothes and spray painting graffiti. In the background, a voice whispered the Frugo slogan, ’Frugo without boundaries’ (Frugo bez ograniczeri). Suddenly there was a rupture: the commercial became quiet, and the scene jump-cut to a monotonous, drab setting."'' (Dunn 2004: 58f) | |

| + | So beschreibt Elizabeth Dunn den Beginn der TV-Werbung für ein neues Produkt, das Alima-Gerber Mitte der 1990er Jahre auf den Markt brachte. Zum ersten Mal setzte Alima-Gerber dabei '''Nischenmarketing''' ein; eine bis dahin in Polen unbekannte Marketingmethode. In den Worten des Marketingchefs von Alima-Gerber: "A product for everybody is a product for nobody. Nobody identifies with it." (Dunn 2004: 58) Nischenmarketing hingegen bedeutet, für spezifische Zielgruppen spezifische Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. | ||

| − | + | Das neue Produkt Frugo richtete sich an die Zielgruppe der 13 bis 18-Jährigen und wurde in vier Geschmacksrichtungen produziert. Für jede der vier Frugo-Sorten gab es eine eigene Fernsehwerbung. Jeder Spot begann mit der oben zitierten Szene und zeigte dann eine/n dicke/n, unbewegliche/n Erwachsene/n. | |

| − | + | <blockquote>''"In the commercial for red Frugo, for example, the hated adult was a fat woman in black cloths and a beret, sitting against a red background. She said, aggressively, ’Fruit? They want fruit? When I was young, we often lacked beets! And they are asking for fruit!’ In the orange ad, a dumpy older woman with dyed orange hair and long orange fingernails sat at a table decorated with fussy lace doilies. She said, tremulously, ’Fruit? Fruit is good for decorating tables. But of course, plastic fruit can be decorative, too’."'' (Dunn 2004: 59)</blockquote> | |

| − | + | '''Die Pointe verstanden?''' | |

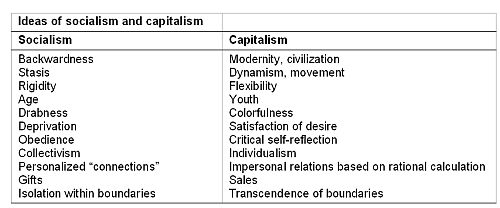

| − | + | Das polnische Publikum bog sich vor Lachen, berichtet Dunn. Es war vertraut mit der Dichotomie, die in der Frugo-Werbung benutzt wurde, um '''das Produkt und seine KonsumentInnen''' '''von allem Sozialistischen abzugrenzen und als kapitalistisch zu definieren'''. Die Tabelle zeigt die Dichotomie und die Assoziationen, die zu der Zeit – Mitte der 1990er Jahre – mit Sozialismus bzw. Kapitalismus verknüpft wurden. | |

| − | |||

| − | |||

| + | [[File:organthro-109_1.jpg|frame|right|Tabelle: Sozialismus/Kapitalismus-Dichotomie nach Dunn 2004: 64]] | ||

| − | --- | + | Die Sozialismus/Kapitalismus-Dichotomie wurde nicht nur auf Produkte und KonsumentInnen, sondern '''auch auf die ArbeiterInnen und Angestellten von Alima-Gerber angewandt'''. Die für die Auswahl und Einstellung neuen Personals verantwortliche Managerin bspw. wählte neue VertriebsmitarbeiterInnen danach aus, inwieweit sie den mit Kapitalismus assoziierten Eigenschaften "jung, modern, dynamisch, gescheit, flink" entsprachen. |

| + | |||

| + | Dem gegenüber wurden die ProduktionsmitarbeiterInnen von Alima-Gerber gestellt. Ihnen wurde zugeschrieben, unbeweglich, verständnislos, nicht lernfähig, "proste" (polnisch: einfach, dumm) zu sein. So schien es der Personalmanagerin denn auch unmöglich, – und nicht nur ihr, sondern auch ihren KollegInnen im Verkauf, im Marketing und der Betriebsleitung – ArbeiterInnen aus der Produktion in den Vertrieb zu versetzen; selbst als in der Produktion Leute gekündigt und zur selben Zeit VertriebsmitarbeiterInnen gesucht wurden. | ||

| − | + | Nicht nur in der '''Auswahl- und Einstellungspraxis''' wurde die ideologische Konstruktion der Sozialismus/Kapitalismus-Dichotomie bedeutsam. Sie schlug sich auch in der Arbeitsplatzbewertung und im darauf aufbauenden '''Entlohnungsschema''' nieder, das Mitte der 1990er Jahre bei Alima-Gerber eingeführt wurde (Dunn 2004; 1999). | |

| − | |||

| − | + | == 5.1.4 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 2: Gegenstimmen aus der Produktionshalle == | |

| − | + | PersonalmanagerInnen, Marketingfachleute und VertreterInnen waren sich darin einig, dass die ArbeiterInnen in der Produktion von Alima-Gerber "unflexibel", "dumm" und "nicht lernfähig", kurzum "einfache, schlichte Leute" seien. Sie assoziierten die ArbeiterInnen mit "Sozialismus" und nutzten sie als Andere ("Others"), um sich selbst als "kapitalistisch, dynamisch, modern, jung, flexibel" zu definieren. | |

| − | '' | + | Die ProduktionsarbeiterInnen hatten ein anderes Bild von sich und der eigenen Tätigkeit im Betrieb. Sie argumentierten, dass gerade '''die Erfahrungen im Sozialismus sie zu besseren ArbeiterInnen im kapitalistisch geführten Unternehmen mache'''. |

| − | + | Aus sozialistischer Zeit seien sie es gewohnt, flexibel und vielseitig einsetzbar zu sein. Alima habe damals hunderte verschiedene Produkte hergestellt: Säfte, Ketchup, Marmeladen, Konserven, Tiefkühlgemüse. Die Produktion sei dabei jeweils kurzfristig darauf abgestimmt worden, welches Obst und Gemüse in welcher Qualität und Quantität geliefert worden war. Außerdem mussten fehlende oder mangelhafte Anlagen kompensiert werden. ArbeiterInnen arbeiteten daher mal an diesem, mal an jenem Arbeitsplatz; sie erwarben dabei umfangreiche Fähigkeiten und lernten den Produktionsprozess sehr genau kennen. | |

| − | + | [[File:organthro-110_1.jpg|frame|right|Foto: Äpfel (© robinhamman, 2007 Lizenz: CC BY-NC [http://flickr.com Quelle])]] | |

| − | '' | + | Genau darin – in ihren sozialistischen Arbeitserfahrungen – begründeten die ArbeiterInnen ihre '''Flexibilität''' und den besonderen Wert ihrer '''Kompetenz''' für den Produktionsalltag bei Alima-Gerber. Denn Nischenmarketing bedeutet in der Produktion kleine Mengen herzustellen und die Anlagen immer wieder rasch zu reinigen und neu einzurichten. Dazu bedarf es kompetenter und gut aufeinander eingespielter ArbeiterInnen. Dunn beschreibt dies am '''Beispiel[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1.4.1|[1]]]''' der Division 4 von Alima-Gerber. |

| − | + | '''"Oh yes! These are universal people - they can do any job in the factory"''' (eine Vorarbeiterin, zitiert in Dunn 2004: 84, Hervorhebung G.Sch.) | |

| − | + | Seit der Privatisierung hatten die ArbeiterInnen der Produktion deutlich an Macht und Einfluss verloren. Wenn sie nun ihre Vielseitigkeit, ihre Erfahrung und ihr Wissen hervorhoben, wollten sie damit ihre Position verbessern. So machten sie zum Einen deutlich, dass ihre Aufgaben kaum von kurzfristig eingestellten LeiharbeiterInnen erfüllt werden könnten – ein Versuch, die Arbeitsplätze abzusichern. Zum Anderen erhoben sie Anspruch darauf, einen Teil des erwirtschafteten Gewinns zu erhalten; sei es, indem der Sozialfonds des Unternehmens aufgestockt würde oder in Form von Lohnerhöhungen bzw. Prämienzahlungen (Dunn 2004; 1999). | |

| − | < | + | '''Verweise:'''<br /> |

| + | [[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1.4.1|[1] Siehe Kapitel 5.1.4.1]]<br /> | ||

----- | ----- | ||

| − | === 5. | + | === 5.1.4.1 Zitat aus Dunn (2004): Produktion in der Division 4 === |

| − | + | <blockquote>''"The Division 4 line could produce either baby foods or Frugo. Baby foods for Russia, Saudia Arabia, Israel, and Kuwait as well as Poland came off the line on days when we made baby food. In the course of one shift on a baby food day, we often made four or five different kinds of baby food, each destined for a different market. Even if we made only one flavor of baby food all day, the recipe and the packaging had to be changed between batches, since, as everyone assured me, each nationality has ’different taste’, and Polish babies won’t eat food made for American babies. Often, we had to do more than change recipes for the same thing all day. We had to shut down the line after a small batch of fourty or fifty thousand jars, wash everthing, reset all the machinery, and begin production of a completely new product. Depending on the degree of change, we could have the line down and back up again in under thirty minutes."'' (Dunn 2004: 83)</blockquote> | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | == 5.1.5 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 3: Arbeitsplatzbewertung und Entlohnungssystem == | ||

| − | + | Mitte der 1990er Jahre wurde bei Alima-Gerber – neben vielen anderen Veränderungen – auch ein neues '''Lohn- und Gehaltssystem''' eingeführt. Das Management wollte ein transparentes und objektives System einführen, nach dem die Höhe der Entlohnung festgesetzt wird. Die Zusammensetzung des Projektteams, das bei Alima-Gerber damit beauftragt wurde, und die interne Kommunikationspolitik waren gleichermaßen darauf ausgerichtet, die wissenschaftliche Fundiertheit und Objektivität des Systems zu demonstrieren. Damit sollte u.a. erreicht werden, dass alle Organisationsmitglieder und die GewerkschaftsvertreterInnen das neue Entlohnungssystem akzeptieren. In der internen Unternehmenszeitung argumentierte der Leiter des Personalmanagements im Oktober 1995 so: | |

| + | |||

| + | <blockquote>''An employer can’t ignore the situation in the labor markets if he wants to remain attractive to competent specialists and if he wants to maintain a relatively stable workforce and prevent a high rate of turnover among employees. This proves that a change in the structure and proportion of pay has to evolve over time on the basis of principles and differences specified in advance. ... What we can say to those who are crying ’unfair!’ is that this simply has to happen at this stage of the firm’s - and the market’s - growth.'' (Aktualino"7;ci 1995, zitiert in Dunn 2004: 110)</blockquote> | ||

| + | |||

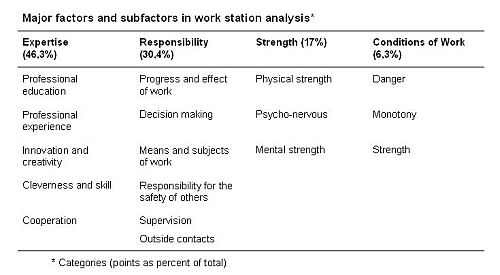

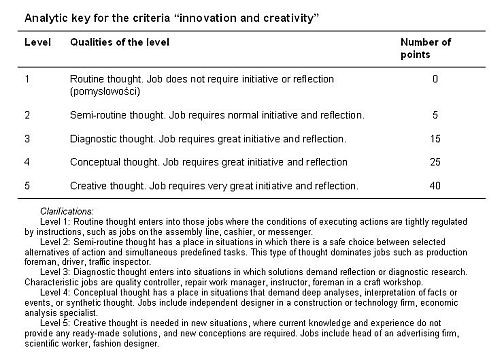

| + | Mit den "principles and differences specified in advance" sind die '''Arbeitsplatzbewertung''' und der dafür entwickelte Kriterienkatalog gemeint. '''Abbildung 1[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1.5.1|[1]]]''' zeigt den Kriterienkatalog im Gesamten; '''Abbildung 2[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1.5.1|[2]]]''' beispielhaft die Detailbeschreibung eines Kriteriums. Jeder Arbeitsplatz von Alima- Gerber wurde anhand von Aufgabenbeschreibungen bewertet, d.h. mit Punkten versehen, und fand sich entsprechend im neuen Entlohnungssystem wieder. Ein zweiter Aspekt des neuen Entlohnungssystems sah leistungsabhängige Bezahlung vor; dazu wurde ein '''Leistungsbeurteilungssystem''' eingeführt. | ||

| + | |||

| + | Dunn analysiert die Zusammenhänge und Effekte der Einführung dieser Personalmanagement- Systeme bei Alima-Gerber. Auf zwei dieser Aspekte sei hier hingewiesen: | ||

| + | |||

| + | * Die Arbeitsplatzbewertung spiegelte die Haltung wieder, dass Produktionsarbeit wenig Kompetenz brauche. Eine empirische Analyse hätte jedoch das Ausmaß des '''Praxiswissens''' gezeigt, das ProduktionsarbeiterInnen einbrachten, damit die Produktion reibungslos laufen konnte. Dieses Praxiswissen schlug sich weder in der Arbeitsplatzbewertung, noch in der darauf aufbauenden Entlohnung nieder. | ||

| + | * Die Systeme waren mit der deklarierten Absicht entwickelt worden, eine objektive Möglichkeit für Gehalts- und Lohnentscheidungen zu haben. Weder sozialistische Ideologie noch persönliche Beziehungen sollten Einfluss auf die Entlohnung haben, sondern ausschließlich Ausbildung, Erfahrung und individuelle Leistung. Dies hatte zur Folge, dass die neuen Systeme '''jene Unterschiede reproduzierten und kodifizierten, die seit der Privatisierung entstanden waren''': die Produktion hatte an Macht, Einfluss und Prestige verloren; Marketing und Vertrieb – zu einem geringeren Teil auch die Labors der Qualitätskontrolle – hatten nun die internen Machtpositionen inne. ''"This system thus effectively codified emergent hierarchies and legitimated the fact that some members of the corporation made salaries comparable to those of managers of the West, drove Toyotas and Fords provided by the company, and lived in houses that the firm paid for, while others made less than two dollars an hour."'' (Dunn 2004: 112) | ||

| + | |||

| + | '''Literatur:''' | ||

| + | |||

| + | <blockquote>Aktualinosci 1995. Employee Newsletter, Alima-Gerber S.A., Oktober 1995 | ||

| + | </blockquote> | ||

| + | '''Verweise:'''<br /> | ||

| + | [[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1.5.1|[1] Siehe Kapitel 5.1.5.1]]<br /> | ||

| + | [[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Dunn#5.1.5.1|[2] Siehe Kapitel 5.1.5.1]]<br /> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | ----- | ||

| − | + | === 5.1.5.1 Abbildungen aus Dunn (2004): Faktoren der Arbeitsplatzbewertung und Kriterienbeschreibung === | |

| − | + | [[File:organthro-113_1.jpg|frame|right|Abbildung 1: Faktoren und Subfaktoren der Arbeitsplatzbewertung<br /> | |

| − | + | Abbildung nach Dunn 2004: 106]] | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | [[File:organthro-113_2.jpg|frame|right|Abbildung 2: Beschreibung des Kriteriums "Innovation und Kreativität"<br /> | ||

| + | Abbildung nach Dunn 2004: 106]] | ||

| − | '''[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/ | + | '''[[Profit-Organisationen_-_Ausgewählte_Studien/Ailon-Souday-Kunda#5.2 Ailon-Souday/Kunda 2003 "The Local Selves of Global Workers. The Social Construction of National Identity in the Face of Organizational Globalization"|Nächstes Kapitel: 5.2 Ailon-Souday/Kunda (2003) "The Local Selves of Global Workers. The Social Construction of National Identity in the Face of Organizational Globalization"]]''' |

----- | ----- | ||

| − | [[#5. | + | [[#5.1 Elizabeth Dunn 2004 "Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor"|↑ Nach oben]] |

Revision as of 12:20, 17 December 2019

Vorheriges Kapitel: 5. Profit-Organisationen: Ausgewählte Studien

Contents

- 1 5.1 Elizabeth Dunn (2004) "Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor"

- 1.1 Inhalt

- 1.2 5.1.1 Dunn (2004): Das Forschungsfeld: Alima-Gerber in Rzeszów, Polen

- 1.3 5.1.2 Dunn (2004): Methodisches Vorgehen: "Fieldwork Is Work"

- 1.4 5.1.3 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 1: Dichotomisierung von Produkten und Menschen

- 1.5 5.1.4 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 2: Gegenstimmen aus der Produktionshalle

- 1.6 5.1.5 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 3: Arbeitsplatzbewertung und Entlohnungssystem

5.1 Elizabeth Dunn (2004) "Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor"

Verfasst von Gerlinde Schein und Gertraud Seiser

Was geschieht in einem ehemaligen sozialistischen Staatsbetrieb, der privatisiert und von einem US-Konzern gekauft wurde? Welche neuen, kapitalistischen Managementtechniken werden eingeführt? Wie verändern sich die Machtbeziehungen innerhalb des Betriebs und wie die Vorstellungen von Produktion, Arbeit und Erfolg? Welche Wirkung hat dies auf das Selbstbild der ArbeiterInnen? ...

Diesen und weiteren Fragen geht die US-amerikanische Anthropologin Elizabeth Dunn in "Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor" nach (2004; siehe auch Dunn 1999). Detailreich beschreibt und analysiert sie die Transformation des ehemaligen Staatsbetriebs Alima-Gerber in Rzeszów in ein kapitalistisch geführtes Unternehmen. Dunn porträtiert auf diese Weise anschaulich den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Wandel im postsozialistischen Polen.

Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Partei 1989 war es zunächst darum gegangen, politische und wirtschaftliche Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Bald jedoch schon wurden Stimmen laut, die eine neue "Mentalität" bzw. einen "kulturellen Wandel" verlangten. Das postsozialistische Subjekt sollte frei wählen, unabhängig und unternehmerisch agieren, risikofreudig und flexibel sein. Einer der Orte, an dem dieses Subjekt geformt werden sollte, war der Arbeitsplatz. Dunn liefert mit ihrer Analyse der Managementpraktiken, die bei Alima-Gerber eingeführt wurden, und den damit verbundenen Auseinandersetzungen und Konflikten im Betrieb daher auch einen Beitrag zur anthropologischen Diskussion um "personhood" (Dunn 2004).

Literatur:

Dunn, Elizabeth C.

1999 Slick salesmen and simple people. Negotiated capitalism in a privatized Polish firm. In: Michael Burawoy and Katherine Verdery (eds.), Uncertain Transition: Ethnographics of Change in the Postsocialist World. Rowman & Littlefield

2004 Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor. Ithaca; London: Cornell University Press

Website: Elizabeth Dunn[1]

Verweise:

[1] http://www.elizabethcullendunn.com/

Inhalt

5.1 Elizabeth Dunn (2004) "Privatizing Poland. Baby Food, Big Business, and the Remaking of Labor"

- 5.1.1 Dunn (2004): Das Forschungsfeld: Alima-Gerber in Rzeszów, Polen

- 5.1.2 Dunn (2004): Methodisches Vorgehen: "Fieldwork Is Work"

- 5.1.3 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 1: Dichotomisierung von Produkten und Menschen

- 5.1.4 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 2: Gegenstimmen aus der Produktionshalle

- 5.1.5 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 3: Arbeitsplatzbewertung und Entlohnungssystem

5.1.1 Dunn (2004): Das Forschungsfeld: Alima-Gerber in Rzeszów, Polen

Die Nahrungsmittelfabrik Alima in Rzeszów war vor dem zweiten Weltkrieg gegründet worden und stellt Kindernahrung, Säfte, Marmeladen, Kompotte, Ketchup, Konserven und Tiefkühlgemüse her. 1992 war sie eine der ersten Staatsbetriebe Polens, die an westliche Konzerne verkauft wurden. Aus Sicht der polnischen Regierung sollten die Privatisierungen Finanzmittel und westliches Know How in die ehemaligen Staatsbetriebe bringen. Denn der neoliberale post- sozialistische Plan sah vor, Produktion und Distribution neu zu ordnen und global wettbewerbsfähige Unternehmen entstehen zu lassen.

Mehrere westliche Konzerne interessierten sich für den Kauf von Alima. Den Zuschlag erhielt die im US-amerikanischen Fremont in Michigan angesiedelte Gerber Products Company. Ziel der Gerber Products Company war es, vom Produktionsstandort Rzeszów aus den Markt in Frankreich, Tschechien und Ungarn zu erschließen.

Um dies zu erreichen, führte das Management des privatisierten Unternehmens, nun Alima-Gerber genannt, neue Funktionen (z.B. Marketing, Vertrieb, Personalmanagement) und ein aufwändiges System zur Qualitätskontrolle ein. Die verantwortlichen ManagerInnen schränkten die Produktpalette ein und nutzten das bis dahin in Polen kaum bekannte Nischenmarketing, um neue Produkte für neue Zielgruppen auf den Markt zu bringen. Im Bereich des Personalmanagements wurde ein System zur Arbeitsplatzbewertung und zur Leistungsbeurteilung entwickelt und an das Entlohnungs- und Prämiensystem gekoppelt. Ganze Unternehmensbereiche (z.B. Wäscherei, Wachdienst) wurden ausgelagert. Alima-Gerber reduzierte die Belegschaft um rund ein Drittel auf etwa 1000 MitarbeiterInnen. Im Vertriebsbereich wurde neues Personal aufgenommen. Zum Ausgleich saisonaler Produktionsspitzen zog das Unternehmen LeiharbeiterInnen heran. Kurz gesagt: Die Unternehmensführung von Alima-Gerber setzte auf westliche, post-fordistische Managementpraktiken, um den Betrieb auf kapitalistische Profitorientierung hin auszurichten (Dunn 2004).

5.1.2 Dunn (2004): Methodisches Vorgehen: "Fieldwork Is Work"

Elizabeth Dunn verbrachte zwischen 1995 und 1997 sechzehn Monate in Rzeszów. Im Sinne teilnehmender Beobachtung arbeitete Dunn in dieser Zeit in der Produktion von Alima-Gerber. Sie bediente und überwachte Maschinen und Anlagen, verpackte Flaschen, putzte Böden, führte Tests zur Qualitätskontrolle durch, usw. "It was often mind-numbing and always exhausting work, but it allowed me to understand the production process and to observe conflicts, negotiations, and employee discipline on the shop floor." (Dunn 2004: 24)

Die Unternehmensbereiche Marketing und Vertrieb lernte Dunn näher kennen, indem sie VertreterInnen auf ihren Dienstreisen begleitete und an Ausbildungsseminaren für den Vertrieb teilnahm.

Im Bereich Human Resource Management arbeitete sie an einem Projekt mit, das Arbeitsplatzbewertungen und ein System zur Leistungsbeurteilung von MitarbeiterInnen entwickelte.

Formale Interviews führte Dunn ausschließlich mit dem oberen Management von Alima-Gerber, mit JournalistInnen und mit BeamtInnen relevanter Ministerien.

Zur teilnehmenden Beobachtung im Betrieb und den Interviews kam die Forschung außerhalb des Unternehmens. Dunn wurde von ArbeitskollegInnen zum Abendessen eingeladen, schloss Freundschaften auch mit deren FreundInnen und erweiterte so das Feld, in dem sie sich bewegte. Diese Forschungsstunden beschreibt Dunn so:

Because most of the shop floor workers were women, our conversations went on around children demanding to be heard, husbands demanding dinner, and pots on the stove demanding attention. Much of my research time was spent giving piggybacks, playing Barbie, peeling potatoes, and making dumplings. No matter what was going on, the television was always blaring away. The quiet conversations over cups of coffee that I had envisioned rarely took place. Instead, I built rapport with my informants and understood their daily activities by participating in their tasks. Fieldwork was work. (Dunn 2004: 25)

5.1.3 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 1: Dichotomisierung von Produkten und Menschen

"’Frugo!’ intoned a disembodied voice speaking Polish. Then, set against a dynamic background of color and noise, a young kid dressed like a Los Angeles gang member appeared, wearing fashionably baggy clothes and spray painting graffiti. In the background, a voice whispered the Frugo slogan, ’Frugo without boundaries’ (Frugo bez ograniczeri). Suddenly there was a rupture: the commercial became quiet, and the scene jump-cut to a monotonous, drab setting." (Dunn 2004: 58f)

So beschreibt Elizabeth Dunn den Beginn der TV-Werbung für ein neues Produkt, das Alima-Gerber Mitte der 1990er Jahre auf den Markt brachte. Zum ersten Mal setzte Alima-Gerber dabei Nischenmarketing ein; eine bis dahin in Polen unbekannte Marketingmethode. In den Worten des Marketingchefs von Alima-Gerber: "A product for everybody is a product for nobody. Nobody identifies with it." (Dunn 2004: 58) Nischenmarketing hingegen bedeutet, für spezifische Zielgruppen spezifische Produkte zu entwickeln und zu vermarkten.

Das neue Produkt Frugo richtete sich an die Zielgruppe der 13 bis 18-Jährigen und wurde in vier Geschmacksrichtungen produziert. Für jede der vier Frugo-Sorten gab es eine eigene Fernsehwerbung. Jeder Spot begann mit der oben zitierten Szene und zeigte dann eine/n dicke/n, unbewegliche/n Erwachsene/n.

"In the commercial for red Frugo, for example, the hated adult was a fat woman in black cloths and a beret, sitting against a red background. She said, aggressively, ’Fruit? They want fruit? When I was young, we often lacked beets! And they are asking for fruit!’ In the orange ad, a dumpy older woman with dyed orange hair and long orange fingernails sat at a table decorated with fussy lace doilies. She said, tremulously, ’Fruit? Fruit is good for decorating tables. But of course, plastic fruit can be decorative, too’." (Dunn 2004: 59)

Die Pointe verstanden?

Das polnische Publikum bog sich vor Lachen, berichtet Dunn. Es war vertraut mit der Dichotomie, die in der Frugo-Werbung benutzt wurde, um das Produkt und seine KonsumentInnen von allem Sozialistischen abzugrenzen und als kapitalistisch zu definieren. Die Tabelle zeigt die Dichotomie und die Assoziationen, die zu der Zeit – Mitte der 1990er Jahre – mit Sozialismus bzw. Kapitalismus verknüpft wurden.

Die Sozialismus/Kapitalismus-Dichotomie wurde nicht nur auf Produkte und KonsumentInnen, sondern auch auf die ArbeiterInnen und Angestellten von Alima-Gerber angewandt. Die für die Auswahl und Einstellung neuen Personals verantwortliche Managerin bspw. wählte neue VertriebsmitarbeiterInnen danach aus, inwieweit sie den mit Kapitalismus assoziierten Eigenschaften "jung, modern, dynamisch, gescheit, flink" entsprachen.

Dem gegenüber wurden die ProduktionsmitarbeiterInnen von Alima-Gerber gestellt. Ihnen wurde zugeschrieben, unbeweglich, verständnislos, nicht lernfähig, "proste" (polnisch: einfach, dumm) zu sein. So schien es der Personalmanagerin denn auch unmöglich, – und nicht nur ihr, sondern auch ihren KollegInnen im Verkauf, im Marketing und der Betriebsleitung – ArbeiterInnen aus der Produktion in den Vertrieb zu versetzen; selbst als in der Produktion Leute gekündigt und zur selben Zeit VertriebsmitarbeiterInnen gesucht wurden.

Nicht nur in der Auswahl- und Einstellungspraxis wurde die ideologische Konstruktion der Sozialismus/Kapitalismus-Dichotomie bedeutsam. Sie schlug sich auch in der Arbeitsplatzbewertung und im darauf aufbauenden Entlohnungsschema nieder, das Mitte der 1990er Jahre bei Alima-Gerber eingeführt wurde (Dunn 2004; 1999).

5.1.4 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 2: Gegenstimmen aus der Produktionshalle

PersonalmanagerInnen, Marketingfachleute und VertreterInnen waren sich darin einig, dass die ArbeiterInnen in der Produktion von Alima-Gerber "unflexibel", "dumm" und "nicht lernfähig", kurzum "einfache, schlichte Leute" seien. Sie assoziierten die ArbeiterInnen mit "Sozialismus" und nutzten sie als Andere ("Others"), um sich selbst als "kapitalistisch, dynamisch, modern, jung, flexibel" zu definieren.

Die ProduktionsarbeiterInnen hatten ein anderes Bild von sich und der eigenen Tätigkeit im Betrieb. Sie argumentierten, dass gerade die Erfahrungen im Sozialismus sie zu besseren ArbeiterInnen im kapitalistisch geführten Unternehmen mache.

Aus sozialistischer Zeit seien sie es gewohnt, flexibel und vielseitig einsetzbar zu sein. Alima habe damals hunderte verschiedene Produkte hergestellt: Säfte, Ketchup, Marmeladen, Konserven, Tiefkühlgemüse. Die Produktion sei dabei jeweils kurzfristig darauf abgestimmt worden, welches Obst und Gemüse in welcher Qualität und Quantität geliefert worden war. Außerdem mussten fehlende oder mangelhafte Anlagen kompensiert werden. ArbeiterInnen arbeiteten daher mal an diesem, mal an jenem Arbeitsplatz; sie erwarben dabei umfangreiche Fähigkeiten und lernten den Produktionsprozess sehr genau kennen.

Genau darin – in ihren sozialistischen Arbeitserfahrungen – begründeten die ArbeiterInnen ihre Flexibilität und den besonderen Wert ihrer Kompetenz für den Produktionsalltag bei Alima-Gerber. Denn Nischenmarketing bedeutet in der Produktion kleine Mengen herzustellen und die Anlagen immer wieder rasch zu reinigen und neu einzurichten. Dazu bedarf es kompetenter und gut aufeinander eingespielter ArbeiterInnen. Dunn beschreibt dies am Beispiel[1] der Division 4 von Alima-Gerber.

"Oh yes! These are universal people - they can do any job in the factory" (eine Vorarbeiterin, zitiert in Dunn 2004: 84, Hervorhebung G.Sch.)

Seit der Privatisierung hatten die ArbeiterInnen der Produktion deutlich an Macht und Einfluss verloren. Wenn sie nun ihre Vielseitigkeit, ihre Erfahrung und ihr Wissen hervorhoben, wollten sie damit ihre Position verbessern. So machten sie zum Einen deutlich, dass ihre Aufgaben kaum von kurzfristig eingestellten LeiharbeiterInnen erfüllt werden könnten – ein Versuch, die Arbeitsplätze abzusichern. Zum Anderen erhoben sie Anspruch darauf, einen Teil des erwirtschafteten Gewinns zu erhalten; sei es, indem der Sozialfonds des Unternehmens aufgestockt würde oder in Form von Lohnerhöhungen bzw. Prämienzahlungen (Dunn 2004; 1999).

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 5.1.4.1

5.1.4.1 Zitat aus Dunn (2004): Produktion in der Division 4

"The Division 4 line could produce either baby foods or Frugo. Baby foods for Russia, Saudia Arabia, Israel, and Kuwait as well as Poland came off the line on days when we made baby food. In the course of one shift on a baby food day, we often made four or five different kinds of baby food, each destined for a different market. Even if we made only one flavor of baby food all day, the recipe and the packaging had to be changed between batches, since, as everyone assured me, each nationality has ’different taste’, and Polish babies won’t eat food made for American babies. Often, we had to do more than change recipes for the same thing all day. We had to shut down the line after a small batch of fourty or fifty thousand jars, wash everthing, reset all the machinery, and begin production of a completely new product. Depending on the degree of change, we could have the line down and back up again in under thirty minutes." (Dunn 2004: 83)

5.1.5 Dunn (2004): Ausgewählte Ergebnisse 3: Arbeitsplatzbewertung und Entlohnungssystem

Mitte der 1990er Jahre wurde bei Alima-Gerber – neben vielen anderen Veränderungen – auch ein neues Lohn- und Gehaltssystem eingeführt. Das Management wollte ein transparentes und objektives System einführen, nach dem die Höhe der Entlohnung festgesetzt wird. Die Zusammensetzung des Projektteams, das bei Alima-Gerber damit beauftragt wurde, und die interne Kommunikationspolitik waren gleichermaßen darauf ausgerichtet, die wissenschaftliche Fundiertheit und Objektivität des Systems zu demonstrieren. Damit sollte u.a. erreicht werden, dass alle Organisationsmitglieder und die GewerkschaftsvertreterInnen das neue Entlohnungssystem akzeptieren. In der internen Unternehmenszeitung argumentierte der Leiter des Personalmanagements im Oktober 1995 so:

An employer can’t ignore the situation in the labor markets if he wants to remain attractive to competent specialists and if he wants to maintain a relatively stable workforce and prevent a high rate of turnover among employees. This proves that a change in the structure and proportion of pay has to evolve over time on the basis of principles and differences specified in advance. ... What we can say to those who are crying ’unfair!’ is that this simply has to happen at this stage of the firm’s - and the market’s - growth. (Aktualino"7;ci 1995, zitiert in Dunn 2004: 110)

Mit den "principles and differences specified in advance" sind die Arbeitsplatzbewertung und der dafür entwickelte Kriterienkatalog gemeint. Abbildung 1[1] zeigt den Kriterienkatalog im Gesamten; Abbildung 2[2] beispielhaft die Detailbeschreibung eines Kriteriums. Jeder Arbeitsplatz von Alima- Gerber wurde anhand von Aufgabenbeschreibungen bewertet, d.h. mit Punkten versehen, und fand sich entsprechend im neuen Entlohnungssystem wieder. Ein zweiter Aspekt des neuen Entlohnungssystems sah leistungsabhängige Bezahlung vor; dazu wurde ein Leistungsbeurteilungssystem eingeführt.

Dunn analysiert die Zusammenhänge und Effekte der Einführung dieser Personalmanagement- Systeme bei Alima-Gerber. Auf zwei dieser Aspekte sei hier hingewiesen:

- Die Arbeitsplatzbewertung spiegelte die Haltung wieder, dass Produktionsarbeit wenig Kompetenz brauche. Eine empirische Analyse hätte jedoch das Ausmaß des Praxiswissens gezeigt, das ProduktionsarbeiterInnen einbrachten, damit die Produktion reibungslos laufen konnte. Dieses Praxiswissen schlug sich weder in der Arbeitsplatzbewertung, noch in der darauf aufbauenden Entlohnung nieder.

- Die Systeme waren mit der deklarierten Absicht entwickelt worden, eine objektive Möglichkeit für Gehalts- und Lohnentscheidungen zu haben. Weder sozialistische Ideologie noch persönliche Beziehungen sollten Einfluss auf die Entlohnung haben, sondern ausschließlich Ausbildung, Erfahrung und individuelle Leistung. Dies hatte zur Folge, dass die neuen Systeme jene Unterschiede reproduzierten und kodifizierten, die seit der Privatisierung entstanden waren: die Produktion hatte an Macht, Einfluss und Prestige verloren; Marketing und Vertrieb – zu einem geringeren Teil auch die Labors der Qualitätskontrolle – hatten nun die internen Machtpositionen inne. "This system thus effectively codified emergent hierarchies and legitimated the fact that some members of the corporation made salaries comparable to those of managers of the West, drove Toyotas and Fords provided by the company, and lived in houses that the firm paid for, while others made less than two dollars an hour." (Dunn 2004: 112)

Literatur:

Aktualinosci 1995. Employee Newsletter, Alima-Gerber S.A., Oktober 1995

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 5.1.5.1

[2] Siehe Kapitel 5.1.5.1