Difference between revisions of "Staatliche Organisationen und Non-Profit-Organisationen/Universität"

(Created page with "'''Staatliche_Organisationen_und_Non-Profit-Organisationen/NPOs#4.1 Dienstleistungseinrichtungen und Verwaltungsorganisationen|Vorheriges Kapitel: 4.1 Dienstleistungseinrich...") |

m (Protected "Staatliche Organisationen und Non-Profit-Organisationen/Universität" ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite)) [cascading]) |

(No difference)

| |

Latest revision as of 19:34, 28 September 2020

Vorheriges Kapitel: 4.1 Dienstleistungseinrichtungen und Verwaltungsorganisationen

Contents

- 1 4.2 Beispiel Universitäten aus organisationsanthropologischer Perspektive

- 1.1 Inhalt

- 1.2 4.2.1 Pierre Bourdieu: Homo Academicus

- 1.3 4.2.2 Nöbauer/Zuckerhut (2002): Differenzen – Einschlüsse und Ausschlüsse in der Wissenschaft

- 1.4 4.2.3 Schliesselberger/Strasser (1998): In den Fußstapfen der Pallas Athene: Mentoring an der Universität Wien

- 1.5 4.2.4 Aufgabe: Universitätsgesetz 2002

4.2 Beispiel Universitäten aus organisationsanthropologischer Perspektive

Verfasst von Gerlinde Schein und Gertraud Seiser

Im Folgenden werden organisationsanthropologische Untersuchungen über Universitäten und Frauen an Universitäten vorgestellt. Dies erscheint aus zwei Gründen sinnvoll:

- Um die Organisationsformen von Gesellschaften oder Gesellschaftssegmenten verstehen zu können, ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Umfeld unumgänglich. Die Universität ist für die meisten Studierenden wie eine neue Gesellschaft, deren Sprache sie sich zuerst aneignen und deren Regeln sie erlernen müssen, wollen sie darin bestehen. Insofern bietet sich ein feldforschender Blick auf diese Organisation geradezu an.

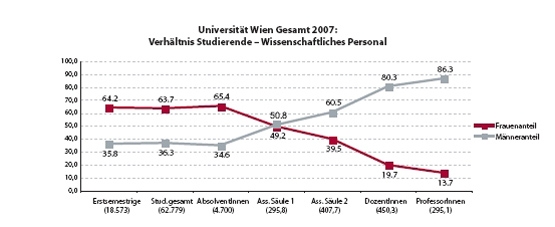

- Im Besonderen sollen hier auch zwei Studien zur Bedeutung von Gender an der Universität vorgestellt werden, die beide von wiener Sozialanthropologinnen durchgeführt wurden. Zirka 80% der Studierenden der Kultur- und Sozialanthropologie und fast 64% an der Universität Wien sind weiblich, bei den Professorinnen sieht die Situation völlig anders aus.

Die Auseinandersetzung mit der Organisation, in die Sie als Studierende neu eingetreten sind, kann daher durchaus von praktischem und nicht nur von theoretischem Nutzen sein.

Universitäten sind Orte der Produktion (Forschung) und Reproduktion (Lehre) von Wissen. Gleichzeitig dienen sie der Produktion und Reproduktion nationaler wie internationaler Eliten (Bourdieu 1988; Nöstlinger/Schmitzer 2007). Diese Ziele und Aufgaben sollen sie in "größtmöglicher Autonomie und Selbstverwaltung" erfüllen. In Bezug auf Österreich sind diese Ziele und Aufgaben unmissverständlich in den Paragrafen 1 bis 3 des Universitätsgesetzes 2002 festgelegt.

Inhalt

4.2 Beispiel Universitäten aus organisationsanthropologischer Perspektive

4.2.1 Pierre Bourdieu: Homo Academicus

Ausgangspunkt unseres kritischen Blicks auf die Universitäten ist Pierre Bourdieus Homo Academicus (1988), eine "monumentale Ethno-Studie des universitären Milieus" (Hassauer 1994: 6).

Bourdieu nimmt die Universität als jene Institution in den Blick, der die Produktion und Reproduktion der geistigen und ökonomischen Elite des Landes obliegt. Sein Ziel ist, den "Homo academicus, diesen Klassifizierer unter Klassifizierenden, den eigenen Wertungen zu unterwerfen" (Bourdieu 1988: 9). Es geht darum, "dem Gewohnten die Dimension des Exotischen zurückgeben" (ebd.: 9), "auf die vertraute Welt jenen distanzierten Blick zu richten, den der Ethnologe - außer in Momenten besonderer Wachsamkeit - spontan auf eine Welt richtet, an die ihn kein geheimes Einverständnis bindet" (ebd.: 10).

Bourdieu stellt sich folgende Fragen:

- Wenn den Universitäten die Produktion und Reproduktion der geistigen Eliten eines Landes obliegt, wie machen sie das?

- Wie wird man zu einem "einflussreichen Universitätsangehörigen"? Was sind dessen Eigenschaften?

- Wie wird in Universitäten Bedeutung, Prestige, Macht hergestellt?

Wen untersucht Bourdieu: 405 Professoren aus verschiedenen Disziplinen, mächtige, berühmte wie bedeutungslose Professoren.

Methoden:

Qualitative wie quantitative Daten wurden gesammelt und analysiert. Das Spektrum reicht von Korrespondenzanalysen, Analysen von Lebensläufen, Interviews bis zum Auszählen, wer wen wie oft zitiert hat.

Bourdieus Studie bildet das Milieu an französischen Universitäten knapp vor 1968 ab. Die Erhebungen wurden also 15 bis 20 Jahre vor der Publikation durchgeführt (vgl. Bourdieu 1988, Anhang 1: 307ff).

Bourdieus Modelle der sozialen Welt sind sehr umfassend. Hier geht es ausschließlich darum, jene vorzustellen, die an verschiedenen Universitäten Anstöße zu weiteren Untersuchungen gegeben haben.

4.2.1.1 Machtarten nach Bourdieu

Nach Bourdieu ist das universitäre Feld über zwei gegensätzliche Hierarchisierungsprinzipien organisiert:

Auf der eine Seite befindet sich die soziale Hierarchie entsprechend ererbtem Kapital und aktuellem Besitz von ökonomischem und politischem Kapital; auf der anderen die spezifische, ngenuin kulturelle Hierarchie nach Maßgabe von Kapital an wissenschaftlicher Autorität bzw. intellektueller Prominenz. (Bourdieu 1988: 100)

Ererbtes Kapital ist am ehesten in der Medizin und den Rechtswissenschaften anzutreffen, es kann dort auch einfacher in ökonomisches und politisches Kapital umgewandelt werden. Für den Aufstieg an diesen Fakultäten ist die Integration in die soziale Ordnung und die Identifikation mit der hierarchischen Ordnung der Universität zentral. Die Professoren der medizinischen Fakultäten hatten zum Zeitpunkt von Bourdieus Untersuchung die höchsten Gehälter, die höchste soziale Herkunft, aber den niedrigsten Notendurchschnitt an den Mittelschulen (im Vergleich zu den Professoren der anderen Fakultäten).

In den obersten Positionen wird nicht mehr geforscht, sondern es wird die soziale Position eingesetzt, um Forschungsmittel zu lukrieren und ForscherInnen zu rekrutieren. Am anderen Pol, den Bourdieu den intellektuellen Pol nennt, stehen die Natur- und die Geisteswissenschaften. Intellektuelle oder wissenschaftliche Macht hängt an der konkreten Person und wird über internationale Publikationen und innerhalb der "scientific community" hergestellt. Intellektuelle Macht lässt sich anhand allgemeiner Kriterien wie externem Bekanntheitsgrad oder wissenschaftlicher Anerkennung messen. Auch diese Art von Erfolg ist an allen Fakultäten vorhanden und bei den einzelnen Personen an geographische und soziale Herkunft gekoppelt (Bourdieu 1988: 142).

Auf der Ebene der einzelnen Fakultäten wiederholt sich die Positionierung der Fächer und der Professoren. Auch im humanwissenschaftlichen Bereich besteht der zentrale Gegensatz zwischen wissenschaftlicher Macht und der Macht der Wissenschaftsverwalter, wobei letztere nicht an der Person, sondern an der Position (Dekan, Rektor, etc.) festgemacht ist. Eine wesentliche Funktion der Wissenschaftsverwalter liegt darin, dass sie es sind, die die Herrschaft über die Instrumente zur Reproduktion der Körperschaft ausüben (Bourdieu 1988: 149). Das heißt, sie sind es, die über die Aufnahme in höhere Positionen der Universitäten bestimmen. Sie sitzen in den Habilitations- und Berufungskommissionen und den anderen bedeutsamen universitären Gremien, denn die Professoren am intellektuellen Pol meiden Kommissionen. Wissenschaftliches oder intellektuelles Prestige ist beständiger als universitäre Macht, da man eine universitäre Position rasch wieder verlieren kann.

Bourdieu beschreibt die einzelnen Fächer als Felder ständiger Auseinandersetzung zwischen universitärer und intellektueller Macht:

die Struktur des universitären Feldes ist nichts anderes als der zu einem jeweiligen Zeitpunkt vorliegende Stand des Kräfteverhältnisses zwischen den Akteuren oder, genauer, zwischen den Machtformen über die sie jeweils persönlich und vor allem vermittels der Institutionen verfügen, denen sie angehören. Die innerhalb dieser Struktur eingenommene Position bildet die Grundlage der Strategien, die darauf abzielen, durch Modifikation bzw. Bewahrung der relativen Stärke der verschiedenen Machtformen oder, wenn man will, der zwischen den verschiedenen Kapitalarten bestehenden Äquivalenzen die Struktur zu verändern beziehungsweise zu wahren. (Bourdieu 1988: 213)

4.2.1.2 Hierarchien nach Bourdieu

Wie entsteht Hierarchie an Universitäten, wie wird akademisches Kapital akkumuliert?

Die Anhäufung von akademischem Kapital braucht Zeit. Die hierarchischen Entfernungen werden entlang einer Modellkarriere gedacht, die mit dem Eintritt in die Universität beginnt und sich in geordneten zeitlichen Abständen von akademischem Titel zu Titel bewegt.

Mag. ►Dr. ►Doz. ►Prof.

Die Voraussetzung für die Reproduktion der Hierarchie ist die geordnete Nachfolge, wie sie durch die Aufrechterhaltung der zeitlichen Abstände entsteht.

Auf der Ebene der Akteure, die sich auf derselben Karrierestufe befinden, stellt sich ihre wissenschaftliche Arbeit als Wettlauf, als Konkurrenzsituation dar (Bourdieu 1988: 153ff). Aber diese Konkurrenz beschränkt sich auf jene auf gleiche Höhe, die Schiedsrichter stehen immer darüber.

Nicht minder evident ist aber auch, dass die Macht, die sich auf der Herrschaft über die strategischen Positionen und aus der damit ermöglichten Kontrolle des Vorwärtskommens der Konkurrenten ergibt, nur dann wirklich gegenüber den Neuankommenden - zum Beispiel den Assistenten - greift, wenn diese einwilligen, in das Wettbewerbsspiel einzutreten, also bereit sind, anzuerkennen, worum es darin geht. (Bourdieu 1988: 155)

So entstehen und festigen sich dauerhafte Autoritäts- und Abhängigkeitsverhältnisse, die auf der Ebene der hierarchisch Niedrigeren durch „Erwartung“ und auf jener der hierarchisch Höheren durch die „Kunst des Wartenlassens“ geprägt sind. Die Macht der Professoren zeigt sich in ihrer Fähigkeit, die Karriere der Schüler zu manipulieren, genauer, den Rhythmus ihrer Karriere zu beschleunigen oder zu verzögern. Dies geht nur mit dem stillschweigenden Einverständnis der Betroffenen, "die so zuweilen bis ins fortgeschrittene Alter hinein in jener gehorsam-unterwürfigen, kurz, ein wenig infantilen Haltung gehalten werden (...), die den guten Schüler noch jeden Alters auszeichnet" (Bourdieu 1988: 155).

Konkurrenzmuss vorhanden sein, aber nicht zuviel, sonst gibt es kein „berechtigtes Hoffen“, die interessantesten Schüler wenden sich ab. Allfällige Professorenanwärter begeben sich selbsttätig unter die Fittiche der mächtigsten Professoren. Die "hellsten Schüler" unterwerfen sich quasi unbewusst den einflussreichsten Lehrern und stützen dann deren Macht. Ein Effekt, über den Kapital wieder zu Kapital kommt (Bourdieu 1988: 160).

Der Schüler bringt damit Gespür für die richtige Wahl, die richtige Investition zum Ausdruck. Um die wichtigsten Professoren scharen sich so die Kandidaten mit den im Feld wirksamsten sozialen Eigenschaften: Sie sind primär männlich, verfügen über die entsprechende soziale Herkunft und sind Absolventen von einschlägigen Eliteschulen. Die Professorenbetreuen nicht ein bestimmtes Thema (bei Dissertation oder Habilitation), sie betreuen eine Karriere.

Bourdieu schließt resignierend:

... es ist nicht zu sehen, wo Kräfte herkommen sollten, die in der Lage wären, auf praktischer Ebene eine Ordnung durchzusetzen, in der die Rekrutierung und Beförderung ausschließlich von Kriterien pädagogischer und wissenschaftlicher Produktivität und Leistung abhängen. (Bourdieu 1988: 253)

4.2.2 Nöbauer/Zuckerhut (2002): Differenzen – Einschlüsse und Ausschlüsse in der Wissenschaft

Herta Nöbauer und Patricia Zuckerhut (2002, 2003) haben sich die Frage gestellt, welche StudienabsolventInnen eine wissenschaftliche Berufslaufbahn realisieren können und wie sich insbesondere der Zugang von Frauen zum wissenschaftlichen Berufsfeld darstellt.

Das Problem, von dem sie ausgegangen sind, ist die große Anzahl von "freien Wissenschafterinnen", die außerhalb und am Rande der Universitäten in prekären Beschäftigungsverhältnissen versuchen, von der Wissenschaft zu leben. Sie bemühen sich um Lehraufträge, führen Forschungsprojekte durch, allerdings immer mit befristeten Verträgen und mehr oder minder langen Phasen der Arbeitslosigkeit dazwischen. Sie arbeiten immer wieder außerhalb der Wissenschaft um ihre wissenschaftlichen Tätigkeiten zu finanzieren. In einem besonders großen Ausmaß sind "freie Wissenschafterinnen" in den Sozial- und Kulturwissenschaften anzutreffen. In der Kultur- und Sozialanthropologie bestreiten beispielsweise fast ausschließlich weibliche freie Wissenschafterinnen über zwei Drittel der gesamten Lehre. Daraus ergaben sich konkrete Forschungsfragen:

- Wer betreibt Wissenschaft: Wie werden die Grenzen markiert?

- Innen und außen: Wer von den WissenschafterInnen schafft es an die Universität?

- Welche Kontinuitäten und Brüche in den Karrieren werden sichtbar?

- Wie erfolgen genau der Einstieg und die Integration von JungwissenschafterInnen in die Universität?

- Anthropologisch gesehen geht es vor allem darum, wie und entlang welcher Ordnungen der universitäre Alltag in den verschiedenen sozialen Beziehungen gelebt wird?

Diese Fragen werden zudem vor einem konkreten politikrelevanten Hintergrund gestellt. Ab den 1980er Jahren wurden zahlreiche Maßnahmen zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft gesetzt (vgl.: Seiser 2003) und es ging nunmehr auch um ein kritisches Hinterfragen von Sondermaßnahmen zur Förderung von Frauen und feministischen Wissenschaften. Haben Maßnahmen wie sonderfinanzierte Lehrveranstaltungen über Genderforschung zu einer Integration von Frauen in die Universitäten beigetragen oder zu einer neuen Form der Marginalisierung geführt? (Nöbauer/Zuckerhut 2002: 14f)

4.2.2.1 Nöbauer/Zuckerhut (2002): Vorgehensweisen und Methoden

Um auf die Unterschiede zwischen wissenschaftlichen Feldern einzugehen und das Forschungsfeld sinnvoll zu begrenzen, wurde ein expliziter Vergleich zwischen der Studienrichtung Physik einerseits und der Kultur- und Sozialanthropologie andererseits gewählt. Die Ausgangsbasis bildete eine intensive Literatur- und Quellenrecherche zur Situation von Frauen in der Wissenschaft im deutschsprachigen Raum. Darauf aufbauend erfolgte eine quantitative Fragebogenerhebung aller AbsolventInnen der Studienrichtungen Physik und Völkerkunde der Abschlussjahre 1982 bis 1997. Dadurch sollte herausgefunden werden, welche AbsolventInnen immer noch wissenschaftlich tätig sind.

Dabei war für unsere Fragestellung von zentralem Interesse, unter welchen sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen Männer und Frauen der beiden zu vergleichenden Studienrichtungen ihre wissenschaftliche Tätigkeit verrichten und wie die beiden Geschlechter vergleichsweise ihre subjektive Zufriedenheit und gesellschaftliche Anerkennung einschätzen. (Nöbauer/Zuckerhut 2002: 17f)

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebung stellten den Bezugsrahmen für qualitative Interviewserien und teilnehmende Beobachtungen dar. Im Zentrum der teilnehmenden Beobachtung standen die Alltagspraktiken des Ein- und Ausschlusses von JungwissenschafterInnen. Dazu wurden in beiden Studienrichtungen jeweils drei DissertantInnenseminare ein Semester lang teilnehmend beobachtet.

Alle vier Zugänge zusammen bildeten die Grundlage einer möglichst dichten Beschreibung der Praktiken, durch die soziale Kategorien wie Geschlecht, ethnische und soziale Herkunft, Alter und Verpflichtungen wirksam werden und eine wissenschaftliche Karriere an der Universität fördern oder behindern.

4.2.2.2 Nöbauer/Zuckerhut (2002): ausgewählte Ergebnisse - soziale Kategorien in der KSA

Sämtliches gewonnenes Erhebungsmaterial wurde darauf hin analysiert, wie die sozialen Kategorien gender, class, race, generation und obligation wirken.

Ausgewählte Ergebnisse:

Der quantitative Befund ist eindeutig:

Kultur- und Sozialanthropologie

- Gender: 1945-1982: Dissertationen: 50 % Frauen, ab dann 2/3 Diplomabschlüsse von Frauen; bis 2006 keine Professorin; das heißt, Gender ist eine wesentliche Kategorie für Ein- und Ausschluss;

- Race/Religion: Im österreichischen Durchschnitt sind 10% der AbsolventInnen nicht- österreichischer Staatsbürgerschaft, in der Kultur- und Sozialanthropologie nur 2%. Das heißt, die ExpertInnen des Fremden sind in Bezug auf race fast durchgehend "weiße" ÖsterreicherInnen mit entweder römisch- katholischer Konfession oder ohne religiöses Bekenntnis (Nöbauer/Zuckerhut 2003: 60);

- Class: Der familiäre Hintergrund hat einen erheblichen Einfluss auf die Karriere; nur 1,9% der Mütter von wissenschaftlich tätigen EthnologInnen sind Arbeiterinnen, die Väter sind mehrheitlich leitende oder höhere Angestellte. Wissenschaftlich tätige EthnologieabsolventInnen kommen in wesentlich stärkerem Ausmaß aus bildungsnahen Schichten als AbsolventInnen von naturwissenschaftlichen und technischen Studienrichtungen (Német 2003);

- Generation: Kultur- und SozialanthropologInnen sind im Durchschnitt älter als beispielsweise PhysikerInnen. Dies hängt mit einem späteren Studienbeginn einerseits und einer längeren Studiendauer andererseits sowie mit einem höheren Anteil an Berufstätigen zusammen;

- Obligations: wirken stark hemmend auf eine wissenschaftliche Karriere. Nöbauer/Zuckerhut verstehen darunter Verpflichtungen, die sich durch Heirat, Kinderversorgung, Verpflichtungen gegenüber kranken und alten Personen ergeben. Diese können finanzieller Natur (verstärkter Zwang zum Geld verdienen) oder zeitbedingt sein.

Die besten Chancen für eine schnelle wissenschaftliche Karriere haben nach wie vor weiße jüngere Männer ohne soziale oder sonstige Verpflichtungen. (Nöbauer/Zuckerhut 2003: 67)

Geschlecht ist allgemein nicht als "reine" Kategorie zu sehen, sondern auch hier geht es um Überschneidungen und Verflechtungen. Diejenigen wenigen Frauen, die Professorinnen werden, haben einen entsprechenden sozialen und/oder ökonomischen Hintergrund. Sie kommen zum allergrößten Teil aus der Mittelklasse oder dem gehobenen Beamtentum, und sie haben wesentlich seltener eigene Kinder als ihre männlichen Kollegen. Es gibt kaum Professorinnen, deren Herkunft das ArbeiterInnenmileu ist. Class und Obligations verstärken also die Wirkungen von Gender.

4.2.2.3 Nöbauer/Zuckerhut (2002): Ausgewählte Ergebnisse - Vergleich Physik/KSA

Forschung und Lehre, sowie der Zugang von JungwissenschafterInnen zu einer wissenschaftlichen Laufbahn sind im Vergleich Physik - Kultur- und Sozialanthropologie sehr unterschiedlich.

Forschung:

Markantes Charakteristikum in naturwissenschaftlichen Fächern ist die dortigeStrukturierung in Forschungsgruppen und -teams. Das hat damit zu tun, dass diese entsprechende technische Ressourcen und auch teure Gerätschaften benötigen, die sich Einzelpersonen nicht leisten könnten. Es bilden sich Forschungsgruppen, die von Professoren (meist männlich) geleitet werden. Um diese herum bilden sich Teams von NachwuchswissenschafterInnen, DiplomandInnen, DissertantInnen und Postdocs, die für solche Gruppen rekrutiert werden. Meistens arbeiten diese JungforscherInnen in universitären Projekten, die fast immer zeitlich befristet sind. Dies ist die wichtigste Zugangsmöglichkeit zur Universität für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Entscheidend ist also, wer in eine solche Forschungsgruppe kommt, und das ist immer die alleinige Auswahlentscheidung der TeamleiterInnen. Aus Studien ist bekannt, dass durch diese Gruppenbildungen Nachwuchsforscherinnen wesentlich besser gefördert werden als DissertantInnen, die alleine an Einzelarbeiten schreiben.

Die Anfertigung von Dissertationen im Rahmen von Forschungsprojekten bedeutet in der Physik, dass diese in der Regel im Rahmen befristeter Dienstverträge, die zwar schlecht bezahlt werden aber doch, erfolgt. EthnologInnen finanzieren sich demgegenüber ihre Dissertationen fast immer selbst (Nöbauer/Zuckerhut 2002: 45ff).

Lehre:

"Interne" WissenschafterInnen sind solche, die befristete oder unbefristete Dienstverträge mit der Universität haben. Sie sind in der Regel verpflichtet, auch einen Teil ihrer Arbeitszeit in die Lehre zu investieren. Lehre wird von den Internen sowohl in der Physik als auch in der Kultur- und Sozialanthropologie wesentlich schlechter bewertet als Forschung. Lehre ist das, was von der "eigentlichen" Aufgabe, der Forschung, abhält.

Für "externe" WissenschafterInnen ist Lehre hingegen extrem wichtig. Es ist ihre - oft einzige - Anbindung an die Universität. "Prestige und Anbindungsmöglichkeit an die Universität ist im Hinblick auf die Lehre für die wissenschaftliche Identität externer Lektorinnen unfreiwillig wichtiger als Ökonomie" (Nöbauer/Zuckerhut 2002: 84). Um Zugang zum symbolischen Kapital Universität zu erhalten nehmen sie die schlechte Bezahlung der externen Lehraufträge in Kauf.

Im Bereich der Physik wird der Großteil der Lehre von Internen bestritten, in der Kultur- und Sozialanthropologie von Externen, auch in der Kultur- und Sozialanthropologie sind die fest angestellten ForscherInnen vorwiegend Männer, die externen Lehrenden aber vorwiegend Frauen.

Ein oft reproduzierter universitärer Mythos besagt: Forschung und Lehre gehören eng zusammen. Im Zentrum stehe die Forschung, und deren Inhalte und Ergebnisse werden auch in die Lehre getragen, wenn möglich von den gleichen Personen. Tatsache ist allerdings, dass die Lehre oft von Externen übernommen wird und auch bei den Internen die Inhalte, die sie lehren, nicht zu deren Forschungsfeld gehören.

Diese Organisation der Teilung von Forschung und Lehre kann so betrachtet werden, dass dieser Teilung selbst wieder geschlechtsspezifische Merkmale zugeschrieben werden können. Die Forschung wird höher bewertet, und sie wird entsprechend der quantitativen Erhebungen auch häufiger von Männern betrieben. Forschung ist männlich konnotiert, während Lehre weiblich markiert ist.

Lehre ist im Gegensatz zur Forschung nicht nur minder bewertet sondern auch - wenn sie extern erfolgt - schlecht bezahlt. Es fragt sich, ob es hier um Aspekte geht, die lehrspezifisch sind, oder ist es ein Bereich, in dem Systemisierung erfolgt? Berufsbereiche in denen mehrheitlich Frauen tätig sind, werden generell in unserer Gesellschaft abgewertet und schlechter bezahlt.

4.2.3 Schliesselberger/Strasser (1998): In den Fußstapfen der Pallas Athene: Mentoring an der Universität Wien

Der Begriff Mentor bezieht sich auf eine Figur der griechischen Mythologie. Odysseus hat seinen Freund Mentor gebeten, sich während seiner Irrfahrten um seinen Sohn Telemach zu kümmern und Mentor begleitete Telemach auf der Suche nach dessen Vater. Tatsächlich war es aber die Göttin Pallas Athene, die die Gestalt Mentors annahm, um Telemachs Entwicklung und Erziehung zu leiten. Durch einen 1699 erschienenen Erziehungsroman wurde Mentor zum Gattungsbegriff für eine ältere Person, die eine jüngere (Mentee) in der persönlichen und intellektuellen Entwicklung begleitet und unterstützt (Schliesselberger/Strasser 1997: 186).

Die Sozialanthropologin Sabine Strasser und die Pädagogin Eva Schliesselberger haben in den Jahren 1995/96 eine Pilotstudie zur Bedeutung von Förderungsbeziehungen für die universitäre Laufbahn an der Universität Wien durchgeführt. Der Weg von dem/der StudienanfängerIn bis zur fertig ausgebildeten Wissenschafterin, die zur Ausübung von Lehre und Forschung durch die Institution in vollem Umfang ermächtigt ist, ist lang. Er dauert in den Kultur- und Sozialwissenschaften bis zur Habilitation zwischen 20 und 25 Jahren, bis zur Berufung auf eine Professur noch etwas länger. Zwischen dem Alter von idealtypisch 18 und etwa 45 Jahren verbringen also angehende WissenschafterInnen in Beziehungen, die von Abhängigkeits- und Förderungsstrukturen geprägt sind. In den USA gibt es seit den 1970er und insbesondere den 1980er Jahren eine explizite Auseinandersetzung mit diesen Förderungsbeziehungen, die zu konkreten Mentoringprogrammen geführt haben. Zuerst wurde Mentoring im Bereich der Wirtschaft thematisiert und in der gezielten Karriereförderung im Sinne des Aufbaus von NachfolgerInnen eingesetzt.

An den Universitäten gab es bereits sehr bald Kritik an der Widersprüchlichkeit und Schlüpfrigkeit von Mentorinkonzepten: Mentoring ist einerseits eine notwendige Voraussetzung für den Eintritt und die Karriere im universitären System, andererseits perpetuiert es, vor allem wenn es informell und unreflektiert erfolgt, patriachale Herrschafts- und "Hofnachfolgestrukturen" (Bourdieu 1988; Schliesselberger/Strasser 1997, 1998).

Informelles Mentoring ist überall anzutreffen: Der „Mentor“ wählt sich seinen „Telemach“ (Mentee). Es ist eine Art kostenlose Förderung der nachfolgenden Generation durch die etablierte Generation. Zentrale Werte und Normen der Organisation werden in vielen Alltagsinteraktionen weitergegeben. Das Ziel ist die Reproduktion der Organisationskultur, die Stabilisierung der Organisation, die Weiterbildung/Heranbildung von „Thronfolgern“. Informelles Mentoring tendiert zur Selbstverschleierung. Es gibt keine offiziellen Kriterien, wer wie gefördert wird. Der Mentor begründet die Auswahl von konkreten Mentees mit dem Mythos des individuellen Erfolges – der Mentee erhält zusätzliche Chancen und Möglichkeiten, weil er es durch "Talent und Fleiß" verdient hat.

Formalisiertes Mentoring bedeutet, dass es Programme für bestimmte Zielgruppen gibt; an Universitäten sind dies z.B. Frauenförderungsprogramme oder Programme für ethnische Minderheiten. Die Charakteristika des formalisierten Mentoring sind die Offenlegung der geförderten Zielgruppen und was wie gefördert wird. Formalisiertes Mentoring will einen Reflexionsprozess, einen Veränderungsprozess hervorrufen, die Benachteiligung unterrepräsentierter Gruppen vermindern und neue Zugänge für diese finden, um den Kreislauf des informellen Mentoring zu durchbrechen und in einer langfristigen Perspektive die Förderungskultur selbst zu verändern.

Die Pilotstudie von Schliesselberger/Strasser wurde vom Wissenschaftsministerium in Auftrag gegeben und sollte politikrelevante, anwendungsorientierte Fragestellungen bearbeiten. Dass informelles Mentoring für eine universitäre Karriere wesentlich ist, war vorher bereits bekannt. Durch die Studie wurde überdeutlich, welche Gefahren sich für unterrepräsentierte Gruppen durch unreflektiertes Mentoring ergeben. Die Ergebnisse der Studie wurden als Grundlage verwendet, um dem informellen Mentoring ein formelles Mentoringprogramm entgegenzusetzen. Beide Formen dienen der Karriereunterstützung für die Mentees, aber die Zielgruppen und auch die konkrete Ausgestaltung unterscheiden sich.

Strasser und Schliesselberger haben sich nun folgende Fragen gestellt:

- Wie funktionieren Förderungsbeziehungen an der Universität Wien?

- Welche Bedeutung haben Differenzen (Gender, soziale Herkunft, sexuelle Orientierung, ethnische und kulturelle Identität) für Mentoring?

- Was bedeutet Mentoring für eine erfolgreiche Karriere?

4.2.3.1 Schliesselberger/ Strasser (1998): Methoden

Ausgangssituation der Studie war der ungleiche Zugang der Geschlechter zur Institution Universität und die internationale Erfahrung, dass gesetzliche Frauenförderungsmaßnahmen nur wenig an der Unterrepräsentation von Frauen in höheren akademischen Positionen geändert haben. "In den Fußstapfen der Pallas Athene" ist insofern eine Pilotstudie als erstmals eine österreichische Universität im Detail untersucht wurde, wie "die formale Aufgabe der HochschullehrerInnen, den wissenschaftlichen Nachwuchs heranzubilden und zu fördern, wahrgenommen und in der Praxis umgesetzt wird" (Schliesselberger/Strasser 1997: 185).

Nach einer umfassenden Literaturanalyse zum internationalen Forschungsstand zu Mentoring führten die beiden Autorinnen qualitative biografische Interviews mit ProfessorInnen an kultur- und sozialwissenschaftlichen Studienrichtungen der Universität durch. Die ProfessorInnen wurden zu den Förderungserfahrungen in ihrer eigenen wissenschaftlichen Laufbahn sowie zu ihrer Einschätzung der Grenzen und Möglichkeiten von Mentoring befragt.

In einem weiteren Schritt wurde ein einzelnes kulturwissenschaftliches Institut ausgewählt und dort mit den WissenschafterInnen auf allen Karriereebenen über ihre persönlichen Förderungserfahrungen und die Förderungskultur am gesamten Institut gesprochen.

Mit diesem Fallbeispiel als Ausschnitt alltäglicher Praxis im universitären Feld richtete sich unser Interesse darauf, welche Auswirkungen Hierarchie und Geschlecht auf die interaktiven Prozesse in Mentoringbeziehungen haben. (Schliesselberger/Strasser 1997: 185)

Kriterium für die Auswahl des Instituts war, dass sich auf allen Ebenen (ProfessorInnen, DozentInnen, AssistentInnen, externe LektorInnen) sowohl Männer als auch Frauen befinden und daher Hierarchie und Geschlecht in Erhebung und Analyse in alle Richtungen hin kombiniert werden konnte.

4.2.3.2 Schliesselberger/ Strasser (1998): ausgewählte Ergebnisse

Zunächst ist einmal zwischen "same-gender-Mentoring" und "cross-gender Mentoring" zu unterscheiden.

Same-gender Mentoring: Mann fördert Mann oder Frau fördert Frau;

Cross-gender Mentoring: Mann fördert Frau oder Frau fördert Mann;

Aus der Analyse der vorhandenen Literatur wird deutlich: Geschlecht, soziale Herkunft, sexuelle Orientierung, ethnische und kulturelle Identität führen zu unterschiedlichen Voraussetzungen für Förderungsbeziehungen. Frauen und Minderheitenangehörige haben mehr Probleme, MentorInnen zu finden und finden sie welche, dann gelingen die Förderungsbeziehungen seltener.

- Männliche wie weibliche Mentees bevorzugen männliche Mentoren, da sie ihnen mehr Autorität und Einfluss zuerkennen (Schliesselberger/Strasser 1997: 196);

- Frauen als Mentees von Mentoren klagen oft über mangelnde Aufmerksamkeit, paternalistische Verhaltensweisen oder ungewollt sexuelle Dimensionen der Beziehung (Schliesselberger/Strasser 1997: 198f);

- Die wissenschaftliche Berufslaufbahn wird als angeleiteter Sozialisierungs- und Reifungsprozess verstanden, der in den Sozial- und Kulturwissenschaften auch stark mit der Weitergabe von Denktraditionen (wissenschaftliche Schulenbildung) verbunden ist. Förderungsbeziehungen sind für Mentees daher auch Identifikationsprozesse, die auf symbolischer Ebene analog zu Verwandtschaftsverhältnissen gedacht werden (Schliesselberger/Strasser 1997: 201f).

Während der "geistige Sohn" aber als potentieller Nachfolger des väterlichen Erbes und damit auch als potentieller Konkurrent des Vaters anerkannt ist, kennt die Vater-Tochter-Beziehung keine vergleichbaren Muster der Ablöse, sonder nur die Übergabe der Tochter an einen Ehemann.

Schon der Begriff Doktormutter stellt nach Dietzen ein semantisches Unding dar, Doktorvater steht hingegen für paternalistische Strukturen, die "alte" Abhängigkeiten weiterführen und "erfolgreiche" Akademikerinnen als Seltenheitskategorie reproduzieren. (Schliesselberger/Strasser 1997: 202)

Das von Schliesselberger und Strasser untersuchte konkrete Fallbeispiel hat folgendes gezeigt:

- Die Auswahl der Geförderten liegt ausschließlich im Ermessen der MentorInnen. Eine bereits vorhandene Förderungsbeziehung war in jedem Einzelfall Voraussetzung für die erfolgreiche Bewerbung als AssistentIn. Obwohl Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Akzeptanz des Abhängigkeitsverhältnisses und Sympathie eine wesentliche Rolle bei der Auswahl spielen, verhalten sich alle so, als ginge es ausschließlich um die Auswahl der Qualifiziertesten nach "objektiven" Kriterien. Das wirkliche Selektionsverfahren findet also bereits vor der Ausschreibung eines Postens statt.

- Von den Mentees werden bis zur Habilitation und oft noch danach ständige Investitionen in die Aufrechterhaltung der Beziehung erwartet. Es ist ein langer Prozess, der ständige "Bewährung" erfordert und mit enormen Anpassungsleistungen an die Institution Universität verbunden ist. Auf diese Weise überbrücken Förderungsbeziehungen die Diskrepanz zwischen dem "Idealtypus unabhängige WissenschafterInnen" und der Universität als einer Organisation mit strenger hierarchischer Ordnung (Schliesselberger/Strasser 1997: 223).

Fazit:

Für Frauen wird der Versuch, sich in diesen informellen Beziehungen zurechtzufinden, zum doppelten Balanceakt, denn die Repräsentation der Universität nach außen beinhaltet, daß nicht nur Beziehungen, sondern auch dem Geschlecht in diesem Kontext keine Bedeutung zukommt. Der von uns untersuchte Ausschnitt der Praxis zeigte, wie sich die Geschlechterhierarchie in den universitären same- und cross-gender- Beziehungenfortsetzt. Frauen sind dabei offenen und subtilen Formen der Diskriminierung ausgesetzt, ebenso fügen sie sich selbst in mannigfaltiger Hinsicht den geschlechtsstereotypen Erwartungen an ihr Geschlecht. Die Abhängigkeit in hierarchischen Förderungsbeziehungen läßt ihnen in einem männlich dominierten Feld wenig Spielraum. (Schliesselberger/Strasser 1997: 224)

4.2.4 Aufgabe: Universitätsgesetz 2002

Aufgabe:

Im Folgenden finden Sie die Paragrafen 1 bis 3 des Universitätsgesetzes 2002.

- Entwickeln Sie auf Basis der kritischen Lektüre dieses Textes konkrete organisationsanthropologische Forschungsfragen;

- Skizzieren Sie auf Basis dessen, was Sie über Ethnografie in Organisationen wissen, ein Forschungsdesign, wie diese Fragen methodisch umgesetzt werden könnten:

Universitätsgesetz 2002[1]

I. Teil Organisationsrecht

1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen

1. Unterabschnitt Grundsätze, Aufgaben und Geltungsbereich

Ziele

§ 1. (1) Die Universitäten sind berufen, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, der Entwicklung und der Erschließung der Künste sowie der Lehre der Kunst zu dienen und hiedurch auch verantwortlich zur Lösung der Probleme des Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der natürlichen Umwelt beizutragen. Universitäten sind Bildungseinrichtungen des öffentlichen Rechts, die in Forschung und in forschungsgeleiteter akademischer Lehre auf die Hervorbringung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie auf die Erschließung neuer Zugänge zu den Künsten ausgerichtet sind. Im gemeinsamen Wirken von Lehrenden und Studierenden wird in einer aufgeklärten Wissensgesellschaft das Streben nach Bildung und Autonomie des Individuums durch Wissenschaft vollzogen. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses geht mit der Erarbeitung von Fähigkeiten und Qualifikationen sowohl im Bereich der wissenschaftlichen und künstlerischen Inhalte als auch im Bereich der methodischen Fertigkeiten mit dem Ziel einher, zur Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen in einer sich wandelnden humanen und geschlechtergerechten Gesellschaft beizutragen. Um den sich ständig wandelnden Erfordernissen organisatorisch, studien- und personalrechtlich Rechnung zu tragen, konstituieren sich die Universitäten und ihre Organe in größtmöglicher Autonomie und Selbstverwaltung.

(2) Soweit dieses Bundesgesetz keine abweichenden Bestimmungen enthält, sind der 1. und 2. Abschnitt des Forschungsorganisationsgesetzes (FOG), BGBl. Nr. 341/1981, auch im Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes anzuwenden.

Leitende Grundsätze

§ 2. Die leitenden Grundsätze für die Universitäten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben sind:

1. Freiheit der Wissenschaften und ihrer Lehre (Art. 17 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, RGBl. Nr. 142/1867) und Freiheit des wissenschaftlichen und des künstlerischen Schaffens, der Vermittlung von Kunst und ihrer Lehre (Art. 17a des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger);

2.Verbindung von Forschung und Lehre, Verbindung der Entwicklung und Erschließung der Künste und ihrer Lehre sowie Verbindung von Wissenschaft und Kunst;

3.Vielfalt wissenschaftlicher und künstlerischer Theorien, Methoden und Lehrmeinungen;

4.Lernfreiheit;

5.Berücksichtigung der Erfordernisse der Berufszugänge, insbesondere für das Lehramt an Schulen bzw. Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen;

6. Mitsprache der Studierenden, insbesondere bei Studienangelegenheiten und bei der Qualitätssicherung der Lehre;

7. nationale und internationale Mobilität der Studierenden, der Absolventinnen und Absolventen sowie des wissenschaftlichen und künstlerischen Universitätspersonals;

8. Zusammenwirken der Universitätsangehörigen;

9. Gleichstellung von Frauen und Männern;

10. soziale Chancengleichheit;

11. besondere Berücksichtigung der Erfordernisse von behinderten Menschen;

12. Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung;

13. Vereinbarkeit von Studium oder Beruf mit Betreuungspflichten für Kinder und pflegebedürftige Angehörige;

14. Nachhaltige Nutzung von Ressourcen.

Aufgaben

§ 3. Die Universitäten erfüllen im Rahmen ihres Wirkungsbereichs folgende Aufgaben:

1. Entwicklung der Wissenschaften (Forschung und Lehre), Entwicklung und Erschließung der Kunst sowie Lehre der Kunst;

2. Bildung durch Wissenschaft und durch die Entwicklung und Erschließung der Künste;

3. wissenschaftliche, künstlerische, künstlerisch-pädagogische und künstlerisch-wissenschaftliche Berufsvorbildung, Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten, die eine Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordern, sowie Ausbildung der künstlerischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten bis zur höchsten Stufe;

4. Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses;

5. Weiterbildung, insbesondere der Absolventinnen und Absolventen von Universitäten und von Pädagoginnen und Pädagogen;

6. Koordinierung der wissenschaftlichen Forschung (Entwicklung und Erschließung der Künste) und der Lehre innerhalb der Universität;

7. Unterstützung der nationalen und internationalen Zusammenarbeit im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie der Kunst;

8. Unterstützung der Nutzung und Umsetzung ihrer Forschungsergebnisse in der Praxis und Unterstützung der gesellschaftlichen Einbindung von Ergebnissen der Entwicklung und Erschließung der Künste;

9. Gleichstellung von Frauen und Männern und Frauenförderung;

10. Pflege der Kontakte zu den Absolventinnen und Absolventen;

11. Information der Öffentlichkeit über die Erfüllung der Aufgaben der Universitäten.

Verweise:

[1] https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002128 Abgerufen am 11.12.2019

Nächstes Kapitel: 4.3 Beispiel Gesundheitswesen