Das religiöse Ritual aus der Sicht Felicitas Goodmans/Das Drama der Geburt

Vorheriges Kapitel: 3 Das religiöse Ritual aus der Sicht Felicitas Goodmans

Contents

3.1 Das Drama der Geburt als Tiefenstruktur im religiösen Ritual

verfasst von Susanne Jarausch

Bei der Dekonstruktion der Rituale und der Reihung ihrer Elemente zu logischen Abfolgen gab sich für Felicitas Goodman… „die gesuchte Tiefenstruktur plötzlich zu erkennen. Es ist gut möglich, dass sie deshalb noch niemandem aufgefallen ist, weil Ritualstrukturen bisher ausschließlich von Männern analysiert worden sind. Was mir als Frau äußerst sinnvoll erschien, sobald ich es einmal erkannt hatte, war die Tatsache, dass es sich bei dem verborgenen Muster um das ergreifende Drama der Geburt handelte. Klar und deutlich stellen die Rituale eine Transformation der Geburtsvorgänge ins Rituelle dar: angefangen bei den Wehen der Mutter über das Ausstoßen der Frucht aus dem Schoß bis hin zum Willkommenheißen des Neugeborenen, zu seiner Versorgung und schließlich dem Anlegen an die Mutterbrust zur ersten Nahrungsaufnahme.

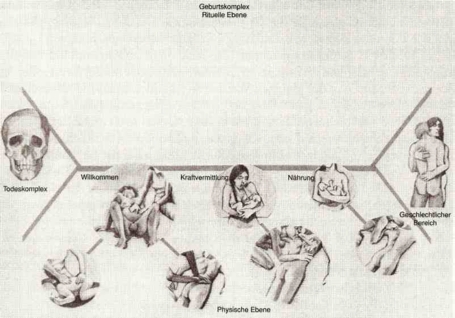

Wiewohl der Geburtsvorgang den Mittelpunkt des Ereignisses bildet, handelt es sich jedoch nicht um ein ausschließlich weibliches Drama. Denn mit Einsetzen des Geburtsaktes erscheinen die Totengeister, Männer wie Frauen, zur Aufwartung. Und die Männer bringen das Drama zum Abschluss und beginnen gleichzeitig in einer rituellen Andeutung der Zeugung den Kreislauf von neuem. Figur l ist der Versuch, den »Grundriss« des Geschehens wiederzugeben. Sie zeigt die körperlichen Erfahrungen, den physischen Bereich, den ich als Tiefenstruktur begreife und der mir für den Ablauf der Ereignisse bestimmend zu sein scheint.

Das religiöse Ritual stellt meiner Meinung nach die erhabenste Form menschlicher Kommunikation dar, und die Entdeckung der genannten Tiefenstruktur weckt ein Gefühl der Achtung, das über den früheren dürren Analysen völlig verlorengegangen war. Man kann sich das, was Menschen in ihren Ritualen geschaffen haben, als eine Feier des Menschseins vorstellen, ein riesiges Gemälde, das zeigt, was den Menschen zum Menschen macht.

Dies zu erkennen, war deshalb so schwer, weil die Schöpfer des Gemäldes eher surrealistisch gearbeitet haben (wie, sagen wir, Salvador Dali) als realistisch (wie Michelangelo Buonarrotti). Denn obgleich sie das Grundschema nie außer acht lassen, gehen sie doch mit den Einzelheiten in denkbar großzügiger Weise um. In einem australischen Ritual z.B. ist der Mann einmal männlich, dann stellt er ein Mädchen dar; schließlich wird er von einer Jamswurzel vertreten. Oder man geht zu einer Art Kurzschrift über – in der gleichen Weise, wie Abendmahl und Heilsgeschichte in den engen Rahmen einer Messe eingepasst werden, wobei das Festmahl aus einer Oblate und einem Schluck Wein besteht. Um es noch einfacher zu sagen: das Ritual versetzt uns auf eine völlig andere Ebene der Wirklichkeit, in eine ebenso geordnete Welt, wie es unsere Alltagswelt ist, aber die Regeln sind andere, und die Gesetze der Alltagswirklichkeit haben keine Gültigkeit. Der Säugling erscheint plötzlich als Initiand, der Schmerzen – die Wehen – erleiden muss; oder das Kind ist der Patient, der durch eine Wiedergeburt geleitet wird, die ihm Genesung bringt; oder aber das Kind ist der Gast, der willkommen geheißen wird, den man zum Mahl lädt und dem man aufwartet. Der Gast seinerseits kann aus der anderen Wirklichkeit kommen, bereit, das Opfer des ehrfürchtig dargebotenen Mahls entgegenzunehmen. Wie dem auch sei, der Grundplan bleibt der gleiche, und die vielen uns überlieferten Rituale sind voll von großartigen Variationen über das komplexe Grundthema menschlichen Lebens.“ (Goodman 1994: 44-46)

(Hervorhebungen im Text durch die Autorin hinzugefügt)

Inhalt

3.1.1 Das religöse Ritual im Wandel der Gesellschaftsformen

„Rituale wandeln sich mit den Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt. In Sammler- Jäger-Kulturen füllt das Ritual (mit dem Drama der Geburt) die gesamte Fläche des Gemäldes aus. Mit der Hinwendung zum Gartenbau verengt sich notwendigerweise auch das Bild. Anfänglich drückt sich das nur in einer Akzentverschiebung aus, doch rückt bei den Ackerbauern das gemeinsame rituelle Mahl in den Vordergrund, während andere Aspekte zurücktreten. In der Stadtkultur schließlich erleben wir eine Umkehrung des Kommunikationsvorgangs: statt Einverleibung Entäußerung. Die bei städtischen Massen so beliebten Sportveranstaltungen sind eigentlich nichts anderes als enorme exorzistische Spektakel. Das einst im hellsten Licht erstrahlende Gemälde wird im Laufe der Zeit immer dunkler, bis nur noch ein schmaler Lichtstrahl die eine oder andere Einzelheit heraushebt.“ (Goodman 1994: 46)

(Hervorhebungen im Text durch die Autorin hinzugefügt)

3.1.2 Das Drama der Geburt in rituellen Körperhaltungen

Unter den rituellen Körperhaltungen gibt es solche, die das Geburtserlebnis in allen seinen rituellen Aspekten vermitteln. Sowohl weibliche als auch männliche Figuren in der Geburtshaltung wurden überall auf der Welt gefunden, von etwa 7000 Jahre alten im Negeb im Nahen Osten zu modernen in Zentral- und Westafrika, Neuseeland und überall in Polynesien.

Bei dem Erlebnis handelt es sich nicht darum, sich an die eigene Geburt zurückzuerinnern, sondern um das Erleben, das im weitesten Sinn mit dem Ereignis des Geborenwerdens zusammenhängt. Es kann der Zeugungsakt erlebt werden als Übergang von der Seelenebene zum Körperlichen; die Ankunft der Ahnengeister, die bei der Geburt anwesend sein und sie feiern wollen; der Traum des Ungeborenen von der Welt, in die es bald eintreten wird; die Geburt selbst, wobei das Wasser auftauchen kann und ein Gefühl der Erschöpfung, man sieht vielleicht einen Lichtkreis, eine V- förmige Öffnung oder ein Auge; man fühlt sich gestützt, denn es kommen Besucher, um das Neugeborene zu begrüßen; lila Kreise sind die Brüste, die die Nahrung ankündigen.

Die Statue zeigt den ursprünglichen Schöpfergott Ostpolynesiens, der andere Götter und Menschen zur Welt bringt, die überall auf seinem Körper als kleine Figürchen in verschiedenen rituellen Haltungen eingeschnitzt sind.

Nächstes Kapitel: 3.2 Die religiöse Trance