Das religiöse Ritual aus der Sicht Felicitas Goodmans/Die religiöse Trance

Vorheriges Kapitel: 3.1 Das Drama der Geburt als Tiefenstruktur im religiösen Ritual

3.2 Die religiöse Trance

verfasst von Susanne JarauschEine wichtige Begleiterscheinung des rituellen Geschehens ist die religiöse Trance und das damit verbundene ekstatische Erlebnis. In der westlichen Kultur ist im Laufe der historischen Entwicklung das unmittelbare sinnliche religiöse Erleben zu Gunsten des Glaubens, also des theoretischen „Für-wahr-Haltens“, in den Hintergrund gedrängt worden, meint F. Goodman im Vorwort zu ihrem Buch „Trance, der uralte Weg zum religiösen Erleben“.

„In der chrislich-protestantischen Tradition, in der ich erzogen worden bin, ist man der Auffassung, dass man mit den Wesenheiten, die die andere Wirklichkeit bewohnen, nur über das Gebet in Verbindung treten kann. Die Mehrzahl der anderen Traditionen ist jedoch der Ansicht, dass die Rede, als Kommunikationsmittel der gewöhnlichen Wirklichkeit, zu diesem Zweck recht ungeeignet sei. Sie ist wie ein kaum wahrnehmbares Klopfen an der dicken Mauer, die die Menschen vom Reich der Geister trennt. Die Menschen müssen sich mächtig anstrengen, um auf der anderen Seite bemerkt zu werden. Einfach nur andächtig zu sprechen, ein ‚transzendentes’, ‚numinöses’, ‚ozeanisches’ Gefühl heraufzubeschwören, oder wie immer Fachausdrücke es auch beschreiben mögen, ist einfach nicht genug. Wenn jemand aus solchen Traditionen wirklich das dringende Bedürfnis hat, sich durch einen Spalt in der Mauer zu zwängen, muss er eine grundlegende Änderung der Körperfunktionen herbeiführen. Diese Änderungen werden als religiöse Trance bezeichnet. Sie ist eine aus einer ganzen Reihe von veränderten Bewusstseinszuständen, zu denen alle Menschen fähig sind. Sie wird als religiös bezeichnet, weil sie bei religiösen Erlebnissen beobachtet wird, das heißt, in Situationen, in denen man mit der anderen, der heiligen Wirklichkeit in Verbindung tritt .“ (Goodman, 1989: 21) (Hervorhebungen in fett durch die Autorin)

Die Untersuchung, die Felicitas Goodman unter E. Bourguignon durchgeführt hat, zeigte, dass die religiöse Trance im Rahmen eines kulturellen Phänomens ein normales menschliches Verhalten ist.

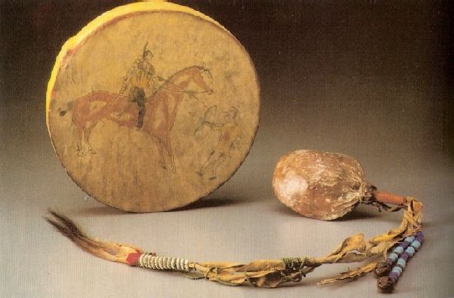

Gemeinschaften, die Trance praktizieren, entwickeln Rituale, um die Trance herbeizuführen und die Teilnehmer lernen auf die auslösenden Reize zu reagieren. Rasseln, Trommeln, Klatschen, Drehen um die eigene Achse, das Schauen auf ein bewegtes Wasser oder in das Flackern einer Kerze, Weihrauchduft – es gibt kaum einen Sinnesreiz, der nicht zu diesem Zweck eingesetzt werden kann, so dass nicht der Reiz an sich, sondern die Erwartung in Verbindung mit dem rituellen Geschehen zu einer starken Konzentration führt – die Voraussetzung für das Erleben von Trance.

Die Trance selbst verläuft auf der physiologischen Ebene bei allen Menschen ziemlich ähnlich – wir haben alle das gleiche Nervensystem – doch treten große Unterschiede im Erleben der Ekstase auf. Das gemeinsame Eingangstor sind die physiologischen Veränderungen (link zu 1.4.3), doch der Weg dahinter führt zu einer jeweils unterschiedlichen anderen Wirklichkeit, die kulturell geformt und geprägt ist. Ein Pygmäe findet sich im Urwald wieder, in der übertragenen Wirklichkeit seine Urwaldheimat, wohingegen ein Sufi-Jünger etwa einen goldenen Vogel am Himmel sieht und die Dämonen in der Erde.

Die religiöse Trance endet auf ein bestimmtes Signal, die Menschen kehren reich beschenkt in ihren gewöhnlichen Bewusstseinszustand zurück mit einem noch weiter anhaltenden intensiven Wohlgefühl bis Euphorie. Wenigen Menschen wird das Glück zuteil, von einem extremen Gipfelerleben durchflutet zu werden, eine im Leben meist einmalige Erfahrung, wonach die Person von Grund auf verändert erscheint.

Inhalt

3.2.1 Die religiöse Trance in der menschlichen Evolution

Ändert sich die Beziehung zur Umwelt, dann ändert sich auch das Ziel der religiösen Trance. Jägerkulturen wenden die Trance zum Heilen und vor allem auch zur Seelenfahrt an. Bei den Gartenbauern, die in ihren Pflanzungen den Kreislauf der Natur beobachteten, entwickelte sich der zentrale Kulturgedanke des Wandels. In der religiösen Trance steht dann auch das Erleben der Verwandlung, der Metamorphose[1] im Vordergrund. Diese Form der Trance ist den Ackerbauern verloren gegangen, und stattdessen wurde das Phänomen der Besessenheit vorherrschend. Hirtennomaden wenden die Trance ihren entwicklungsgeschichtlichen Gegebenheiten entsprechend für Seelenfahrten, Weissagungen oder Besessenheit an.

Mit dem Aufkommen von Ackerbau, Viehzucht und Sesshaftigkeit treten die Aspekte der Verbundenheit mit der Natur und ihren allgegenwärtigen Geistern sukzessive zurück. Die sich ausbildende Ethik polarisiert in Gut und Böse, es entstehen Privateigentum und patriarchale Hierarchien. Das individuelle Ich gewinnt an Stärke, der heilende Wert der Gemeinschaft schwindet. So wie territoriale Grenzen gezogen werden, entsteht die Furcht vor dem Anderen, dem Fremden. Die Qualität des Ritualwesens verschiebt sich zu einer Schutzmauer gegen die Welt des Dämonischen, gespeist aus der Angst vor dem Unbekannten und der Gespaltenheit in Gut und Böse.

Das Erleben in der Trance wandelt sich immer mehr von der vormalig klar bewussten Wachtrance der Jäger- und Sammlerinnenzeit zur Besessenheitstrance, mit schwindender Bewusstheit über das eigentliche Tranceerleben, das bis zur vollkommenen Abwesenheit der Erinnerung gehen kann. Nicht mehr Verwandlung geschieht in der Trance, sondern ein Besitz Ergreifen des Körpers durch ein Wesen aus der anderen Wirklichkeit.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.4.4

Nächstes Kapitel: 3.3 Die andere Wirklichkeit