Difference between revisions of "STEOP - Grundlagen sozialwissenschaftlicher Methodologie"

(→1.1 verstehen vs. erklären) |

|||

| Line 130: | Line 130: | ||

= 1.1 verstehen vs. erklären = | = 1.1 verstehen vs. erklären = | ||

<sup>Verfasst von Christoph Reinprecht et al.</sup> | <sup>Verfasst von Christoph Reinprecht et al.</sup> | ||

| − | + | [[File:Methodologiesowi-2_1.jpg|frame|right|Abbildung: Person erklärt mathematische Formel, Quelle: B. Rieger]] | |

Die Gegenüberstellung von '''Verstehen[[Methodologische_Gegensatzpaare/Verstehen-Erklären#1.1.4 verstehens|[1]]]''' und '''Erklären[[Methodologische_Gegensatzpaare/Verstehen-Erklären#1.1.3 erklären|[2]]]''' geht auf den Historiker '''Johann Gustav Droysen[http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gustav_Droysen [3]]''' (1808-1884) und den Philosophen '''Wilhelm Dilthey[http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dilthey [4]]''' (1833- 1911) zurück, die den Geisteswissenschaften einen von den Naturwissenschaften unabhängigen wissenschaftlichen Status zuschrieben. Mit dem Hinweis auf die '''Eigengesetzlichkeit des menschlichen (Geistes)Lebens''' begründete Dilthey die Notwendigkeit einer spezifischen Methode. | Die Gegenüberstellung von '''Verstehen[[Methodologische_Gegensatzpaare/Verstehen-Erklären#1.1.4 verstehens|[1]]]''' und '''Erklären[[Methodologische_Gegensatzpaare/Verstehen-Erklären#1.1.3 erklären|[2]]]''' geht auf den Historiker '''Johann Gustav Droysen[http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gustav_Droysen [3]]''' (1808-1884) und den Philosophen '''Wilhelm Dilthey[http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dilthey [4]]''' (1833- 1911) zurück, die den Geisteswissenschaften einen von den Naturwissenschaften unabhängigen wissenschaftlichen Status zuschrieben. Mit dem Hinweis auf die '''Eigengesetzlichkeit des menschlichen (Geistes)Lebens''' begründete Dilthey die Notwendigkeit einer spezifischen Methode. | ||

| − | [[File:Methodologiesowi- | + | [[File:Methodologiesowi-2_2.jpg|frame|right|Abbildung: Person mit Glühbirne, Quelle: B. Rieger]] |

| + | Während die naturwissenschaftliche Arbeitsweise von der '''Existenz''' '''"objektiver"[[Grundlagen_sozialwissenschaftlicher_Methodologie_-_Glossar/Objektivität#2.15 Objektivität|[5]]]''' '''Gesetzmäßigkeiten''' und Regeln ausgeht und nach einer Erklärung gesetzmäßiger Zusammenhänge von Ursache und Wirkung strebt, untersucht die verstehende Vorgangsweise die '''Sinnzusammenhänge''', d.h. die Beweggründe und '''Bedeutungen menschlichen Handelns'''. | ||

| − | |||

| − | |||

<br /> | <br /> | ||

| Line 311: | Line 310: | ||

[[Methodologische_Gegensatzpaare/Verstehen-Erklären|'''Vorheriges Kapitel: 1.1 verstehen vs. erklären''']] | [[Methodologische_Gegensatzpaare/Verstehen-Erklären|'''Vorheriges Kapitel: 1.1 verstehen vs. erklären''']] | ||

| + | |||

= 1.2 idiographisch vs. nomothetisch = | = 1.2 idiographisch vs. nomothetisch = | ||

<sup>Verfasst von Marie-France Chevron et al.</sup> | <sup>Verfasst von Marie-France Chevron et al.</sup> | ||

Revision as of 15:05, 20 March 2020

Contents

- 1 Grundlagen sozialwissenschaftlicher Methodologie: Empirische Forschung in den Sozialwissenschaften

- 2 1. Methodologische Gegensatzpaare

- 3 1.1 verstehen vs. erklären

- 4 1.2 idiographisch vs. nomothetisch

- 5 1.3 induktiv vs. deduktiv

- 6 1.4 qualitativ vs. quantitativ

- 7 2. Glossar

- 8 2.1 Empirie

- 9 2.2 Erkenntnistheorie

- 10 2.3 Ethnographie

- 11 2.4 Experiment

- 12 2.5 Falsifikation

- 13 2.6 Gütekriterien empririscher Forschung

- 14 2.7 Hypothese

- 15 2.8 Indikator

- 16 2.9 Inter- und Transdisziplinarität

- 17 2.10 Kategorisierung und Klassifizierung

- 18 2.11 Kausalität

- 19 2.12 Korrelation

- 20 2.13 Methoden

- 21 2.14 Methodologie

- 22 2.15 Objektivität

- 23 2.16 Panel Studie

- 24 2.17 Sozialwissenschaft

- 25 2.18 Soziogramm

- 26 2.19 Soziographie

- 27 2.20 Stichprobe

- 28 2.21 Subjektivität

- 29 2.22 Theorie

- 30 2.23 Variable

- 31 2.24 Vergleich

- 32 2.25 Wissenschaftstheorie

Grundlagen sozialwissenschaftlicher Methodologie: Empirische Forschung in den Sozialwissenschaften

Verfasst von Marie-France Chevron, Regina Köpl, Andrea Payrhuber, Christoph ReinprechtVorliegende Lernunterlage dient zur Unterstützung der Vorlesung: "Grundlagen sozialwissenschaftlicher Methodologie" und wurde unter Mitarbeit von Philipp Budka und Katharina Mocharitsch erstellt. Veronika Haberler, Markus Hintermayer und Martin Schamberger wirkten ebenfalls an der Konzeption der Unterlage mit.

Im ersten Abschnitt der Unterlage werden methodologische Gegensatzpaare, die in der sozialwissenschaftlichen Methodologie relevant sind, erläutert. Der zweite Abschnitt bietet ein Glossar mit ausgewählten Einträgen zur empirischen Forschung in den Sozialwissenschaften. Anmerkung: Der/Die Hauptautor/in wird am Ende jeder Seite mit Namenskürzel angeführt; "et al." (kurz für "et alli" lat. für "und andere") verweist auf den Umstand, dass Texte gemeinsam diskutiert und überarbeitet wurden.

Kapitel dieser Lernunterlage

1. Methodologische Gegensatzpaare

2. Glossar

Kapitelübersicht

1. Methodologische Gegensatzpaare

- 1.1 verstehen vs. erklären

- 1.2 idiographisch vs. nomothetisch

- 1.3 induktiv vs. deduktiv

- 1.4 qualitativ vs. quantitativ

- 2.1 Empirie

- 2.2 Erkenntnistheorie

- 2.3 Ethnographie

- 2.4 Experiment

- 2.5 Falsifikation

- 2.6 Gütekriterien empririscher Forschung

- 2.7 Hypothese

- 2.8 Indikator

- 2.9 Inter und Transdisziplinarität

- 2.10 Kategorisierung und Klassifizierung

- 2.11 Kausalität

- 2.12 Korrelation

- 2.13 Methoden

- 2.14 Methodologie

- 2.15 Objektivität

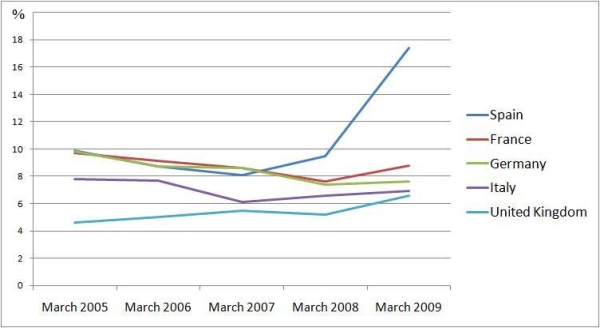

- 2.16 Panel Studie

- 2.17 Sozialwissenschaft

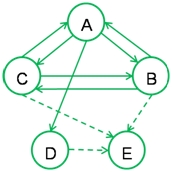

- 2.18 Soziogramm

- 2.19 Soziographie

- 2.20 Stichprobe

- 2.21 Subjektivität

- 2.22 Theorie

- 2.23 Variable

- 2.24 Vergleich

- 2.25 Wissenschaftstheorie

1. Methodologische Gegensatzpaare

In den Sozialwissenschaften haben sich unterschiedliche Weltsichten oder wissenschaftliche Paradigmen entwickelt, die an wissenschaftliche Fragestellungen auf jeweils spezifische Weise heran treten.

Auf der einen Seite gibt es Schulen und Ansätze, die nomothetisch[1] ausgerichtet sind und deren Ziel es ist, soziale Phänomene zu erklären[2]. Im Vordergrund steht die Überprüfung von (theoretisch abgeleiteten) Hypothesen, was als deduktives Vorgehen[3] bezeichnet wird. Dazu werden vor allem quantitative[4] Daten genutzt.

Auf der anderen Seite gibt es Schulen und Ansätze, die idiographisch[5] orientiert sind und die als vordergründiges Ziel, soziale Phänomene verstehen[6] wollen. Häufig wird von qualitativen[7] Daten eine Theorie abgeleitet, ein Vorgehen, das als induktiv[8] bezeichnet wird.

Diese unterschiedlichen wissenschaftlichen Forschungstraditionen und Begrifflichkeiten werden hier vorgestellt.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.2.2

[2] Siehe Kapitel 1.1.3

[3] Siehe Kapitel 1.3.2

[4] Siehe Kapitel 1.4.2

[5] Siehe Kapitel 1.2.1

[6] Siehe Kapitel 1.1.4

[7] Siehe Kapitel 1.4.1

[8] Siehe Kapitel 1.3.1

Inhaltsverzeichnis

- 1.1.1 Geschichtliche Entwicklung

- 1.1.2 Sozialwissenschaft im Spannungsfeld zwischen Natur- und Geisteswissenschaften

- 1.1.3 erklären

- 1.1.4 verstehen

Nächstes Kapitel: 1.1 verstehen vs. erklären

Vorheriges Kapitel: 1. Methodologische Gegensatzpaare

1.1 verstehen vs. erklären

Verfasst von Christoph Reinprecht et al.

Die Gegenüberstellung von Verstehen[1] und Erklären[2] geht auf den Historiker Johann Gustav Droysen[3] (1808-1884) und den Philosophen Wilhelm Dilthey[4] (1833- 1911) zurück, die den Geisteswissenschaften einen von den Naturwissenschaften unabhängigen wissenschaftlichen Status zuschrieben. Mit dem Hinweis auf die Eigengesetzlichkeit des menschlichen (Geistes)Lebens begründete Dilthey die Notwendigkeit einer spezifischen Methode.

Während die naturwissenschaftliche Arbeitsweise von der Existenz "objektiver"[5] Gesetzmäßigkeiten und Regeln ausgeht und nach einer Erklärung gesetzmäßiger Zusammenhänge von Ursache und Wirkung strebt, untersucht die verstehende Vorgangsweise die Sinnzusammenhänge, d.h. die Beweggründe und Bedeutungen menschlichen Handelns.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.1.4

[2] Siehe Kapitel 1.1.3

[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gustav_Droysen

[4] http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dilthey

[5] Siehe Kapitel 2.15

Inhalt

1.1.1 Geschichtliche Entwicklung

1.1.2 Sozialwissenschaft im Spannungsfeld zwischen Natur- und Geisteswissenschaften

1.1.3 erklären

1.1.1 Geschichtliche Entwicklung

Verfasst von Christoph Reinprecht et al.

Die von Dilthey den Natur- und Geisteswissenschaften zugeschriebenen Arbeitsweisen gelten beide auch innerhalb der Sozialwissenschaften. Erklärende und nach Gesetzmäßigkeiten strebende (nomothetische[1]) Zugänge konkurrieren mit verstehenden bzw. deutenden (idiographischen[2]) Vorgangsweisen.

In der Geschichte der Wissenschaftstheorie finden sich mehrere Versuche, die methodologische Spaltung zwischen Verstehen und Erklären zu überwinden. Einflussreich war das Bemühen des Wiener Kreises[3] (1922- 1936) rund um Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath und andere um die Etablierung einer Einheitswissenschaft. Dieses Programm beruhte auf der Vorstellung einer Einheit von Wirklichkeit und der Einheit der Erkenntnis und gipfelte in der Forderung nach einem universalen theoretischen System von Basissätzen in einer vereinheitlichten physikalisch-mathematischen Formelsprache. Demnach sollten alle wissenschaftlichen Begriffe auf der Basis physikalischer Grundbegriffe wie z.B. Masse, Raum und Zeit definierbar sein, was sich jedoch rasch als undurchführbar erwies.

Auch spätere Bemühungen, etwa des kritischen Rationalismus von Karl Popper[4], um eine für alle Sozialwissenschaften verbindliche Erkenntnis- und Arbeitsweise, waren zum Scheitern verurteilt, da es nicht gelang, die unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Prämissen zu integrieren.

Eine Schlüsselfrage betrifft die Einschätzung der Beziehung zur sozialen Welt: Existiert diese, wie der kritische Rationalismus behauptet, unabhängig von unserem Wissen, oder ist das, was wir als soziale Welt zu beschreiben und erkennen meinen, nicht immer auch abhängig von unserem historisch geprägten Verständnis von sozialen Phänomenen. Das Argument, dass Wirklichkeit auch sozial konstruiert ist, rechtfertigt die Methode des Verstehens.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.2.2

[2] Siehe Kapitel 1.2.1

[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_Kreis

[4] http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper

1.1.2 Sozialwissenschaft im Spannungsfeld zwischen Natur- und Geisteswissenschaften

Verfasst von Christoph Reinprecht et al.

Die Frage der methodologischen Zuordnung an Geistes- oder Naturwissenschaften bildet bis in die Gegenwart eine Hauptauseinandersetzung in den Sozialwissenschaften[1], was auch in der Trennung von quantitativen[2] Methoden und qualitativen[3] Verfahren zum Ausdruck kommt.

In den heutigen Sozialwissenschaften werden Verstehen und Erklären zunehmend weniger als konkurrierende Paradigmen, sondern als unterschiedliche Versuche angenommen, sich soziale Wirklichkeit anzueignen. Für die sozialwissenschaftliche Erkenntnis sind letztlich beide Vorgangsweisen von Bedeutung; sie bilden keine einander ausschließenden Alternativen.

Die verstehende Vorgangsweise[4] hat einen heuristischen, d.h. einen auffindenden, entdeckenden Wert. Sie trägt zur Exploration von Lebenswelten und Sinnkonstruktionen bei und ermöglicht die Interpretation und Illustration von statistisch gewonnenen Ergebnissen.

Die Methode der Erklärung[5] dient der Überprüfung von Hypothesen über Ursache- Wirkungs- Relationen, sie ermöglicht verallgemeinerbare und bis zu einem gewissen Grad auch prognostische Aussagen.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.17

[2] Siehe Kapitel 1.4.2

[3] Siehe Kapitel 1.4.1

[4] Siehe Kapitel 1.1.4.1

[5] Siehe Kapitel 1.1.3.1

1.1.3 erklären

Verfasst von Christoph Reinprecht et al.

Die Sozialwissenschaften streben danach, beobachtbare Zusammenhänge nicht nur zu beschreiben, sondern auch in Hinblick auf mögliche Ursachen und Wirkungen zu analysieren und zu erklären. Der Anspruch des Erklärens beruht auf der Prämisse von sozialer Wirklichkeit als einem System von Gesetzmäßigkeiten, die als Ursache- Wirkungszusammenhänge beschreibbar sind und weitgehend unabhängig von subjektiven Sinnzusammenhängen existieren.

Die Prämisse des klassischen Erklärungsansatzes geht auf John Stuart Mill[1] (1806- 1873) zurück. Um von einer Erklärung sprechen zu können, müsse nach Mill eine Beziehung zwischen Wirkung und Ursache vorliegen und die Ursache der Wirkung zeitlich vorangehen. Andere Erklärungen und Schlüsse seien auszuschließen. Mill definiert Erklärung als einen kausalen Zusammenhang[2] von Ursache und Wirkung: als einen nicht umkehrbaren empirischen Zusammenhang zwischen zwei oder mehreren Variablen. Voraussetzung ist eine Feststellung der unabhängigen (der einflussgebenden) und der abhängigen (beeinflussten) Variablen[3]. Durch gezielte Manipulation der unabhängigen Variablen, wie dies idealiter im Experiment[4] der Fall ist, kann die veränderte Wirkung auf die abhängige Variable gemessen werden. Der Wert von Kausalerklärungen liegt in ihrer Voraussagekraft, sie verlangen den Einsatz quantitativer[5] Methoden.

Neben kausalen Erklärungen existieren auch teleologische Erklärungen. Als teleologische Erklärung gilt der Versuch, etwas durch seinen Zweck zu erklären. Diese Form der Erklärung gilt jedoch als logisch nicht einwandfrei.

Verweise:

[1] http://de.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill

[2] Siehe Kapitel 2.11

[3] Siehe Kapitel 2.23

[4] Siehe Kapitel 2.4

[5] Siehe Kapitel 1.4.2

1.1.3.1 Methode des Erklärens

Verfasst von Christoph Reinprecht et al.

Die Methode der Erklärung ist ein wesentlicher Bestandteil der nomothetisch[1] ausgerichteten Wissenschaften. Das Vorgehen ist deduktiv-nomologisch oder induktiv- statistisch.

Das deduktiv- nomologische Verfahren geht auf Überlegungen von Carl Gustav Hempel[2] ' und Paul Oppenheim[3] ' zurück und bildet die einzige logisch vollständige Art der Erklärung. Ein zu erklärendes Phänomen (z.B. sinkende Geburtenrate) wird aus allgemeinen Gesetzen (wenn der Wohlstand steigt, sinkt die Geburtenrate) und spezifischen Randbedingungen (in Land X steigt der Wohlstand) logisch abgeleitet.

Das zu erklärende Phänomen wird als "Explanandum", Gesetz und Randbedingung als "Explanans" bezeichnet. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass Hypothesen systematisch getestet und widerlegt (falsifiziert) werden können. Ein Argument in den Sozialwissenschaften gegen das deduktiv-nomologische Erklärungsmodell besteht darin, dass bei der Erklärung von Handlungen die erforderliche Unabhängigkeit von Ursache und Wirkung nicht gegeben ist: Intention und Verhalten sind bei der Beschreibung einer Handlung formal nicht trennbar.

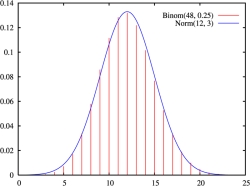

Da das Auftreten sozialer Phänomene aufgrund vielfach möglicher Einflussfaktoren jedoch niemals vollständig, sondern immer nur annäherungsweise mit Sicherheit bestimmbar ist, findet in den Sozialwissenschaften zumeist das induktiv- statistische bzw. probabilistische Modell Anwendung. In diesem Fall wird das Gesetz als wahrscheinliches Auftreten formuliert (wenn der Wohlstand steigt, sinkt mit n-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Geburtenrate). Damit ist der behauptete Zusammenhang zwar nicht mehr falsifizierbar. Das Verfahren ermöglicht aber eine Rechtfertigung, warum gewisse Ereignisse zu erwarten sind bzw. waren. In der Forschungspraxis berücksichtigen die Erklärungsmodelle meist mehrere Einflussvariablen und deren Wechselwirkungen.

Kausale Zusammenhänge müssen klar von Korrelationen unterschieden werden. Korrelationen zeigen an, dass Phänomene gleichzeitig auftreten, Ursache und Wirkung sind jedoch nicht bestimmt. Korrelationen erlauben keine Aussage über die funktionale oder kausale Abhängigkeit der Variablen[4] voneinander.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.2.2

[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Hempel

[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Oppenheim

[4] Siehe Kapitel 2.23

1.1.4 verstehen

Verfasst von Christoph Reinprecht et al.

Die verstehende Arbeitsweise beruht auf einem komplexen und kreativen Prozess des Nacherlebens von Erleben und Verhalten, soziale Phänomene werden aus der Perspektive des subjektiven Handelns nachvollzogen, durch ein Sichhineinversetzen in eine Situation oder in einen Menschen, dessen spezifische und individuelle Merkmale, Äußerungen oder Werke.

Im verstehenden Verfahren, so Dilthey, werde das Objekt der Erkenntnis als geistiges Objekt konstruiert und in seinem konkreten Zusammenhang aufgefasst. Im Gegensatz dazu sei ein Nacherleben der Natur nicht möglich, natürliche Vorgänge seien vielmehr auf der Grundlage von Annahmen zu beobachten und zu erklären.

Die Methode des Verstehens geht auf Wilhelm Dilthey[1] (1833-1911) zurück, der unter Verweis auf die Eigengesetzlichkeit des menschlichen (Geistes)Lebens für die Begründung einer spezifischen geisteswissenschaftlichen Methode plädierte, mit deren Hilfe die Handlungen der Menschen nachvollziehbar und interpretierbar werden. "Die Natur erklären wir", schreibt Dilthey, aber "das Seelenleben verstehen wir".

In den Sozialwissenschaften ist die verstehende Methode auch mit dem Namen Max Weber[2] (1864-1920) verbunden. Weber definiert die Soziologie als eine Handlungswissenschaft. Das Verstehen subjektiver Handlungen und der sich daraus formenden historischen Wirklichkeiten wird als primäres Erkenntnisziel definiert.

(siehe auch idiographisch[3], qualitativ[4], induktiv[5])

Verweise:

[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dilthey

[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Max_Weber

[3] Siehe Kapitel 1.2.1

[4] Siehe Kapitel 1.4.1

[5] Siehe Kapitel 1.3.1

1.1.4.1 Methode des Verstehens

Verfasst von Christoph Reinprecht et al.

Die verstehende Methode bildet einen Bestandteil der idiographischen[1] Wissenschaften. Im Unterschied zu nomothetischen[2] Wissenschaften, welche Gesetzmäßigkeiten und kausale Zusammenhänge erklären[3] möchte, wird mittels Nacherleben und Sichhineinversetzen das Einzigartige und Eigentümliche von individuellen Handlungen, Äußerungen und Schöpfungen zu begreifen versucht.

In der Forschungspraxis wird dazu auf qualitative[4] Verfahren wie (teilnehmende) Beobachtung und subjektives, aber regelgeleitetes Erschließen zurückgegriffen, welche die Bedeutung und den subjektiven Sinn von sozialen Handlungen und Interaktionen sichtbar und nachvollziehbar macht. Auch geht es darum, die kontextabhängigen Bedeutungszuweisungen (Weber spricht in diesem Zusammenhang von "gemeintem Sinn") situativ zu erfassen und mithilfe interpretativer Verfahren zu verstehen. Generalisierbare Aussagen sind auf dieser Grundlage nur durch weitere Untersuchungen möglich.

Der verstehende Ansatz knüpft an die Tradition der Hermeneutik an, die die Welt als eine sinnhafte und mit Symbolen ausgestattete Wirklichkeit begreift, in der der Mensch als kommunikationsfähiges Subjekt eingebunden ist. Aufgabe der Hermeneutik ist es, den in menschliche Handlungen und Schöpfungen eingegangen Sinn deutend herauszulesen. Verstehen bildet so gesehen eine grundlegende Voraussetzung für jede Kommunikation.

Da Forschungsvorhaben selbst immer auch einen Kommunikationsprozess darstellen, nehmen ForscherInnen niemals nur eine neutrale Beobachterrolle ein, sondern sind ein aktiver Teil eines umfassenden Interpretationsgeschehens. Sie beteiligen sich mit ihren Deutungen und Definitionen an der Konstruktion der untersuchten sozialen Phänomene. Als soziale Konstrukte fließen die Forschungsergebnisse in das Alltagsverständnis ein und verändern ihrerseits die soziale Wirklichkeit.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.2.1

[2] Siehe Kapitel 1.2.2

[3] Siehe Kapitel 1.1.3

[4] Siehe Kapitel 1.4.1

1.1.4.2 Bedeutung der verstehenden Methode

Verfasst von Christoph Reinprecht et al.

Die schematisch anmutende Gegenüberstellung von Verstehen vs. Erklären[1] wird heute vielfach als überholt kritisiert. Bereits Max Weber spricht von "erklärendem Verstehen" als oberstem Anspruch der sozialwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung: Erklärendes Verstehen ist für Weber definiert als die deutende Erfassung tieferliegender Sinnstrukturen, in denen die historischen und sozialen Randbedingungen eingelassen sind.

Für die sozialwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung ist die Methode[2] des Verstehens nicht zuletzt aber auch deshalb relevant, da sie die Forschung selbst als einen sozialen Prozess definiert: Die Annahme, dass soziale Wirklichkeit nicht unabhängig vom Prozess der Forschung und den daran beteiligten Personen existiert und wissenschaftliche Erkenntnisse durch außerwissenschaftliche Diskurse und Traditionen geprägt sind, fordert dazu auf, Forschungsroutinen und Deutungspraktiken selbst zum Gegenstand der verstehenden Analyse zu machen.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.1

[2] Siehe Kapitel 2.13

Nächstes Kapitel: 1.2 idiographisch vs. nomothetisch

Vorheriges Kapitel: 1.1 verstehen vs. erklären

1.2 idiographisch vs. nomothetisch

Verfasst von Marie-France Chevron et al.

Ursprünglich diente der Begriff idiographisch[1] zusammen mit dem Begriff nomothetisch[2] dazu, zwei Typen von Wissenschaften und damit einhergehend zwei methodologisch anders begründete Zugänge zur Wirklichkeit zu bezeichnen. Dieses Begriffspaar wurde 1894 zum ersten Mal von Wilhelm Windelband[3], einem süddeutschen Neukantianer, zur Charakterisierung des Unterschieds zwischen dem Vorgehen der Geschichtswissenschaft und dem der Naturwissenschaften eingeführt. Aufgrund dieser Unterscheidung erfolgte die damals im deutschsprachigen Raum vorgenommene Trennung zwischen Geisteswissenschaften (verstehen[4]) und Naturwissenschaften (erklären[5]).

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.2.1

[2] Siehe Kapitel 1.2.2

[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Windelband

[4] Siehe Kapitel 1.1.4

[5] Siehe Kapitel 1.1.3

Inhalt

1.2.1 idiographisch

Verfasst von Marie-France Chevron et al.

Idiographisch stammt aus dem griechischen ίdios (ïδιος): eigentümlich und grάphein (γράφειυ): schreiben.

Idiographisch vorgehende Wissenschaften werden auch Ereigniswissenschaften genannt, weil sie die Phänomene in ihrer Besonderheit und Einmaligkeit verstehen[1] wollen. Erkenntnisziel ist es dabei, das historisch Gegebene, wie es in der Erfahrung wahrgenommen wird, zu beschreiben.

Beispiel aus der idiographischen Vorgangsweise in der Geschichtswissenschaft:

Will man den zweiten Weltkrieg als einmaliges Phänomen verstehen lernen, so sammelt man Daten, die für dieses Phänomen einzigartig sind und nur dieses Ereignis betreffen. Weiterhin versucht man die ganz spezifische Ereignisabfolge und ihre einmalige Bedeutung zu dokumentieren.

Ein Diskussionspunkt in der heutigen Wissenschaftstheorie beschäftigt sich damit, inwieweit auch vorwiegend idiographisch vorgehende Wissenschaften nach Erklärungen suchen sollen. Denn man kann wohl davon ausgehen, dass in jeder Wissenschaft sowohl idiographische wie auch nomothetische Erkenntnisinteressen vorhanden sind.

(siehe auch verstehen[2], induktiv[3], qualitativ[4])

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.1.4

[2] Siehe Kapitel 1.1.4

[3] Siehe Kapitel 1.3.1

[4] Siehe Kapitel 1.4.1

1.2.2 nomothetisch

Verfasst von Marie-France Chevron et al.

Nomothetisch stammt aus dem griechischen nόmos (υόμος): Gesetz und thetiké (τιισέυαι): aufstellen.

Nomothetisch vorgehende Wissenschaften zielen darauf ab, das Gesetzmäßige und Regelmäßige zu erforschen. Erkenntnisziel ist es dabei, das Allgemeine und Wiederkehrende zu erkennen und zu beschreiben.

Beispiel aus der nomothetischen Vorgangsweise in der Geschichtswissenschaft:

Betrachtet man den zweiten Weltkrieg als Phänomen, das einer Gesetzmäßigkeit entspricht und gewisse für ähnliche Phänomene charakteristische und wiederkehrende Eigenschaften aufweist, so wird man sich mit den Aspekten des Phänomens auseinandersetzen, welche auf dessen Grundstruktur hinweisen, also z.B. mit der Grundstruktur von Kriegen oder mit dem menschlichen Verhalten in Kriegszeiten.

(siehe auch erklären[1], deduktiv[2], quantitativ[3])

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.1.3

[2] Siehe Kapitel 1.3.2

[3] Siehe Kapitel 1.4.2

Nächstes Kapitel: 1.3 induktiv vs. deduktiv

Vorheriges Kapitel: 1.2 idiographisch vs. nomothetisch

1.3 induktiv vs. deduktiv

Verfasst von Andrea Payrhuber und Christoph Reinprecht et al.

In den Sozialwissenschaften gibt es unterschiedliche methodische Wege, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen, wobei, in Anknüpfung an die Theorie des logischen Schließens, meist zwischen induktiven und deduktiven Verfahren unterschieden wird.

Inhalt

1.3.1 induktiv

1.3.2 deduktiv

1.3.3 induktive und deduktive Verfahren in der Praxis der Sozialwissenschaften

1.3.1 induktiv

Verfasst von Andrea Payrhuber und Christoph Reinprecht et al.

Bei induktiven Verfahren wird von empirischen Einzelbeobachtungen auf das Allgemeine geschlossen. Induktive Formen der Erkenntnisgewinnung zeichnen sich dadurch aus, dass im Forschungsprozess gesammelte Datenmaterialien dazu verwendet werden, um tiefer liegende Strukturen, Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten bzw. Mechanismen zu beschreiben bzw. sichtbar zu machen. Induktiv gewonnene Einsichten können als Richtlinien für die Begründung von Hypothesen[1] verwendet werden, insofern tragen induktive Verfahren zur Theoriebildung[2] bei.

Als Induktionsproblem wird seit David Hume[3] ("Traktat über die menschliche Natur", 1740) der Umstand benannt, dass von Einzelfällen keine logisch zwingenden Schlüsse auf Verallgemeinerungen (Gesetze) zulässig sind, da nicht alle Fälle der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft bekannt sein können. Auf induktiven Verfahren beruhende allgemeine Aussagen sind deshalb stets nur vorläufig; es muss jederzeit damit gerechnet werden, dass neue Fälle gefunden werden, die der Erkenntnis widersprechen.

Literatur:

Hume, David. 1973. Ein Traktat über die menschliche Natur. Buch I-III, Unveränd. Nachdr. der 2., durchges. Aufl. von 1904 (Buch I) bzw. der 1. Aufl. von 1906 (Buch II und III). Hamburg: Meiner.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.7

[2] Siehe Kapitel 2.22

[3] http://de.wikipedia.org/wiki/David_Hume

1.3.2 deduktiv

Verfasst von Andrea Payrhuber und Christoph Reinprecht et al.

Im Unterschied zu induktiven Verfahren operieren deduktive Verfahren mit präzisen theoretischen Vorannahmen. Bei deduktivem Schließen wird logisch vom Allgemeinen auf das Besondere schlussgefolgert. Das Allgemeine wird in Form von Prämissen formuliert. Dabei handelt es sich um

(a) "bewährte" Hypothesen[1] (= Annahmen über Zusammenhänge) oder

(b) Axiome (= nicht abgeleiteter, selbstevidenter, nicht beweisbarer Aussagesatz).

Überprüft wird die Übereinstimmung zwischen theoretischen Annahmen[2] und empirisch aufgefundenem Datenmaterial[3]. Streng genommen unterstellt das deduktive Verfahren der Hypothesentestung einen zwingenden, d.h. deterministischen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung (Wenn- Dann-Beziehung), wie er in den Naturwissenschaften üblich ist. Im Unterschied dazu gehen die Sozialwissenschaften von einem wahrscheinlichen Eintreten der zu erwartenden Konsequenzen aus (ausgedrückt in Prozent aller Fälle); es wird in diesem Zusammenhang von "probabilistischer Erklärung" gesprochen.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.7

[2] Siehe Kapitel 2.22

[3] Siehe Kapitel 2.1

1.3.3 induktive und deduktive Verfahren in der Praxis der Sozialwissenschaften

Verfasst von Andrea Payrhuber und Christoph Reinprecht et al.

In der Praxis der Sozialwissenschaften werden induktive und deduktive Verfahren häufig kombiniert. So beruht die Generierung von Hypothesen auf induktiven Verfahren[1], während die empirische Überprüfung von Theorien und Hypothesen der deduktiven Logik[2] folgt (deduktiv-nomologische Erklärungsmodell[3]).

Die mit diesem Theorie-Empirie-Zirkel verbundenen wissenschaftstheoretischen Frage- und Problemstellungen sind freilich komplexer Natur. Diskutiert wird, inwiefern die empirischen Sozialwissenschaften streng genommen nicht stets induktiv verfahren, da alle Erkenntnis aus einer Auswahl der beobachteten Fälle entsteht und es in den Sozialwissenschaften keine Gesetze ohne Raum-Zeitbezug gibt. Zudem schränken induktive Schlüsse die Aussagekraft der Erkenntnisse erheblich ein, da die aus Beobachteten schlussgefolgerten Gesetzesmäßigkeiten und Regeln nicht notwendig sind (siehe Induktionsproblem[4]). Auf Karl Popper[5] geht die Ansicht zurück, dass es reine Induktion nicht geben kann, da Aussagen niemals nur auf empirischer Beobachtung beruhen, sondern stets gewisse theoretische Vorannahmen enthalten.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.3.1

[2] Siehe Kapitel 1.3.2

[3] Siehe Kapitel 1.3.2

[4] Siehe Kapitel 1.3.1

[5] http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper

Nächstes Kapitel: 1.4 qualitativ vs. quantitativ

Vorheriges Kapitel: 1.3 induktiv vs. deduktiv

1.4 qualitativ vs. quantitativ

Verfasst von Regina Köpl et al.

Das Gegensatzpaar qualitativ[1] vs. quantitativ[2] gilt als Ergebnis der Auseinandersetzungen um unterschiedliche Formen der Erfahrungsgewinnung und Forschungsprogramme vor dem Hintergrund der Ausdifferenzierung der modernen (Sozial)Wissenschaften im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Im Mittelpunkt stand die Frage nach der Angemessenheit einer am naturwissenschaftlichen Erkenntnismodell orientierten Forschungslogik auf die soziale Welt als den Gegenstandsbereich der Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Bezeichnung qualitativ/quantitativ bezieht sich auf unterschiedliche Logiken der Forschung.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.4.1

[2] Siehe Kapitel 1.4.2

Inhalt

1.4.1 qualitativ

Verfasst von Regina Köpl et al.

Die Qualitative Forschungslogik steht für den Versuch eines vorrangig deutenden und sinnverstehenden Zugangs zur sozialen Welt. Die soziale Wirklichkeit wird in dieser Grundposition als das Ergebnis menschlicher Interaktionen gedacht. Repräsentiert und vermittelt wird die soziale Wirklichkeit über sprachliche und nicht sprachliche Symbole.

Strategische Bedeutung

Beitrag zur "dichten Beschreibung"[1] sozialer Milieus und zur Entdeckung gegenstandsbezogener Theorien vor allem dann, wenn es sich um einen neuen Forschungsgegenstand oder um die Vertiefung bereits vorhandenen Wissens handelt. Verallgemeinerungen sind in der Regel auf Grund der geringen Anzahl von Untersuchungsfällen und einer Stichprobenziehung, die nicht den Postulaten statistischer Repräsentativität folgt, nur begrenzt möglich.

Verweise:

[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Dichte_Beschreibung

1.4.1.1 Kennzeichen qualitativer Forschungslogik

Verfasst von Regina Köpl et al.

- Offenheit im Umgang mit Vorwissen und Theorie: vorhandene Erwartungen und theoretische Vorannahmen sollen offenen Charakter haben und in ständiger Auseinandersetzung mit den gewonnenen Daten revidiert, ergänzt, erweitert oder auch fallen gelassen werden können.

- Im Vordergrund steht nicht die Überprüfung von Hypothesen durch statistische Verfahren sondern die Entwicklung von Hypothesen und Theorien. Diese erfolgt induktiv[1] und ist das Ergebnis des Forschungsprozesses.

- Stärkere Verflechtung von Datensammlung und Analyse, da neue und zusätzliche Aspekte, die im Vorfeld nicht erkannt worden waren, erst im Forschungshandeln sichtbar werden, wobei sich erst in der Phase des Datensammelns die Komplexität des Forschungsfeldes erschließt.

- weitgehender Verzicht auf Standardisierung von Erhebungsinstrumenten und Erhebungssituationen.

- bewusste Einbeziehung subjektiver Faktoren wie die Person des Forscher/der Forscherin sowie deren Kommunikation mit den ForschungsteilnehmerInnen. Daten werden als Ergebnis der Interaktionsprozesse von ForscherInnen und ForschungsteilnehmerInnen betrachtet.

- Die Interpretation von Daten zielt auf das verstehende Nachvollziehen von Erfahrungen und Deutungsmustern (siehe auch verstehen[2]) der Beforschten und die Rekonstruktion besonderer sozialer Welten in ihren Sinnstrukturen.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.3.1

[2] Siehe Kapitel 1.1.4

1.4.2 quantitativ

Verfasst von Regina Köpl et al.

Quantitative Forschung orientiert sich an einer an den Naturwissenschaften orientierten "einheitswissenschaftlichen" Forschungslogik, wo auch soziale Phänomene auf allgemeine Gesetzmäßigkeiten und das Vorliegen von Randbedingungen zurückgeführt werden sollen. Formalisierung und Mathematisierung der Ergebnisdarstellung gelten als Ziel dieser an Ausschaltung subjektiver Faktoren und Umformung von Erfahrung in Messdaten orientierten Forschungslogik. Quantitative Forschung zielt auf systematische Messung und Auswertung von beobachtbaren und zählbaren sozialen Fakten und Phänomenen. Alles was nicht beobachtet und gemessen werden kann, darf streng genommen nicht Gegenstand quantitativer sozialwissenschaftlicher Forschung sein.

Strategische Bedeutung

Durch vorgegebene Skalen und Indizes zur Messung von Einstellungen, Verhalten und Strukturmerkmalen von Individuen und Gruppen sowie Bemühen um weitgendene Formalisierung sollen präzise Aussagen möglich werden. Je nach Größe und Art der Stichprobenziehung (statistische Repräsentativität) können Ergebnisse verallgemeinert bzw. auf die Grundgesamtheit geschlossen werden.

1.4.2.1 Kennzeichen quantitativer Forschungslogik

Verfasst von Regina Köpl et al.

- Die meisten quantitativen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen sind hypothesenprüfende Studien, d.h. empirisch überprüfbare Hypothesen werden vor der Phase der Datenerhebung aus der Theorie abgeleitet (siehe auch deduktiv[1]).

- Starre Trennung des Forschungsprozesses in einzelne Arbeitsschritte Theoriebildung - Operationalisierung - Datenerhebung - Datenanalyse.

- durch Überführung der für die Untersuchung relevanten theoretischen Begriffe und Konstrukte in beobachtbare Sachverhalte sollen Messungen möglich werden. Messen gilt als Prozess, wo Objekten und Ereignissen auf einer vorgegebenen Skala entlang bestimmter Abbildungsvorschriften Zahlenwerte zugeordnet werden.

- Arbeit mit standardisierten Erhebungsinstrumenten, wo z.B. Inhalt, Formulierung und Reihenfolge der Fragen bis hin zu Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind. Vor der Datenanalyse müssen die erhoben Daten so aufbereitet werden, dass den Angaben aus dem Fragebogen nach in einem Codebuch festgelegten Regeln ein Zahlenwert zugeordnet wird.

- Die Datenauswertung erfolgt unter Verwendung spezieller Computerprogramme.

- Durch statistische Tests kann z.B. überprüft werden, ob eine (theoretisch vorhergesagte) Beziehung zwischen zwei Variablen nachweisbar ist oder sich neue Zusammenhänge finden lassen (explorativ).

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.3.2

2. Glossar

Auf den folgenden Seiten finden Sie Glossareinträge, die für die empirische Forschung in den Sozialwissenschaften von Bedeutung sind. Die Einträge sind in alphabetischer Reihenfolge gelistet und werden laufend ergänzt.

Inhaltsverzeichnis

2.1 Empirie

2.2 Erkenntnistheorie

2.3 Ethnographie

2.4 Experiment

2.5 Falsifikation

2.6 Gütekriterien empririscher Forschung

2.7 Hypothese

2.8 Indikator

2.9 Inter und Transdisziplinarität

2.10 Kategorisierung und Klassifizierung

2.11 Kausalität

2.13 Methoden

2.14 Methodologie

- 2.14.1 Methodologische Überlegungen

- 2.14.2 Beispiel für methodologische Überlegungen Arbeitslosigkeit

2.15 Objektivität

2.16 Panel Studie

2.17 Sozialwissenschaft

2.18 Soziogramm

2.19 Soziographie

2.20 Stichprobe

2.21 Subjektivität

2.22 Theorie

2.23 Variable

2.24 Vergleich

2.25 Wissenschaftstheorie

Vorheriges Kapitel: 2. Glossar

2.1 Empirie

Verfasst von Christoph Reinprecht

Einen markanten Widerspruch zur theoriegeleiteten Sozialwissenschaft nimmt die Position des Empirismus ein. Nach dieser Doktrin lässt sich alle Erkenntnis aus Erfahrungen und sinnliche Wahrnehmung ableiten. Der Empirismus entsteht in radikaler Kritik metaphysischen Denkens, das wie andere in der Philosophie verbreitete Traditionen des spekulativen und erfahrungsfreien Denkens als unwissenschaftlich angesehen wird. Diese Position wurde bereits frühzeitig von Theoretikern wie Francis Bacon, David Hume und John Stuart Mill formuliert und im 20. Jahrhundert durch den Wiener Kreis des logischen Empirismus (Ernst Mach, Rudolf Carnap, Otto Neurath) vertreten.

Beobachtung oder Experiment bilden aus Sicht des Empirismus die wichtigsten Instrumente sozialwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung. Die Probleme des Empirismus sind jedoch mannigfach: Kritisiert wird, dass auch der Empirismus nicht ohne theoretische Grundannahmen auskommt - so ist die Grundannahme, dass jede Erfahrungserkenntnis wahr sei, nicht aus Erfahrung ableitbar. Auf Kritik stößt weiters die Nichtanerkennung des theoriebeladenen und sozial konstruierten Charakters der in der empirischen Forschung verwendeten Konzepte und Kategorien und damit der "Fakten", die vorgefunden werden. Von Bedeutung ist schließlich das Induktionsproblem, wonach von Beobachtungen keine logisch zwingenden Schlüsse auf Verallgemeinerungen zulässig sind (vgl. induktiv vs. deduktiv[1])

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.3

Nächstes Kapitel: 2.2 Erkenntnistheorie

Vorheriges Kapitel: 2.1 Empirie

2.2 Erkenntnistheorie

Verfasst von Marie-France Chevron

Die Erkenntnistheorie beschäftigt sich mit dem Zustandekommen und den Voraussetzungen der Erkenntnis, wobei im Wesentlichen zwei Gruppen von theoretischen Überlegungen in diesem Zusammenhang zum Tragen kommen.

- Auf der einen Seite wird in der evolutionären Erkenntnistheorie über die Voraussetzungen des menschlichen Denkens und Erkennens, wie sie evolutionär entstanden sind, reflektiert. Damit gemeint sind die grundlegenden Fähigkeiten des Menschen als eines mit besonderen kognitiven Eigenschaften ausgestatteten sozialen und kulturellen Wesens, das Dank der menschlichen Sprache über eine sehr elaborierte soziale Kommunikationsfähigkeit verfügt und Dank unterschiedlichen kulturell fixierten Formen der Wissensspeicherung und - weitergabe mit einer besonderen sozialen und kulturellen Lernfähigkeit ausgestattet ist.

- Auf der anderen Seite wird in der traditionellen Erkenntnistheorie als fachübergreifender Teildisziplin der Philosophie über das Zustandekommen, die Bedingungen sowie die Regeln und Prinzipien der Erkenntnis nachgedacht. Als Epistemologie und als Theory of Knowledge[1] beschäftigt sie sich mit Art und Weise, wie Wissen zustande kommt oder kommen kann. Dabei sind die verschiedenen Voraussetzungen und Ebenen des Denkens unter Beachtung emotionaler, reflexiver, logischer und ethischer Aspekte von Bedeutung.

Erkenntnistheoretische Betrachtungen führen zu Reflexionen über die Art und Weise, wie Wissen als Ergebnis einer Wechselwirkung mit der Welt entstehen kann. Objekt dieser metatheoretischen Sicht ist die Bewertung und Begründbarkeit von Erkenntnis, als Prozess oder Ergebnis eines durch Einsicht oder Erfahrung gewonnenen Wissens. In den methodologischen Überlegungen spielen erkenntnistheoretische Abwägungen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, adäquate Methoden und Techniken zu entwickeln, um ein soziales Phänomen zu verstehen und zu erklären. Denn bei der Entwicklung unterschiedlicher Methoden ist es das Ziel, subjektive unreflektierte Meinungen auszuschließen und die Begrenztheit sowie Selektivität der menschlichen Wahrnehmung, aber auch ihre Täuschbarkeit zu überwinden.

Insgesamt geht es also neben der theoretischen wissenschaftlichen Reflexion über die Art, wie Erkenntnis individuell entsteht, auch um eine Feststellung der Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnis im Hinblick auf die Beziehungen zwischen einer außerhalb vom Menschen existierenden Wirklichkeit und dem diese Wirklichkeit reflektierenden und interpretierenden Menschen als denkendem wie auch sozial und kulturell handelndem Wesen.

Verweise:

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Epistemology

Nächstes Kapitel: 2.3 Ethnographie

Vorheriges Kapitel: 2.2 Erkenntnistheorie

2.3 Ethnographie

Verfasst von Marie-France Chevron

Unter Ethnographie versteht man einen empirischen Zugang, welcher primär in der Ethnologie (Kultur- und Sozialanthropologie) oder unter Heranziehung von in der Ethnologie entwickelten Methoden zur Anwendung kommt. Grundsätzlich ist dabei das Ziel, wie bei jeder empirischen Arbeit, Material und Daten zu sammeln, diese aufzubereiten und auszuwerten, um eine Forschungsfrage zu beantworten. Aber darüber hinaus zielt die ethnographische Arbeitsweise immer darauf ab, die möglichst "dichte Beschreibung"[1] eines komplexen sozio-kulturellen Sinnzusammenhangs zu erreichen. Das bedeutet, dass die einer Kultur eigentümlichen Lebens- und Denkweisen sowie deren Sicht der Wirklichkeit (emische Sicht) Objekt der Forschung sind. Diese Innensicht wird durch die Außensicht der ForscherInnen (etische Sicht) ergänzt.

In der Fachliteratur gilt die "teilnehmende Beobachtung"[2], wie sie von Bronislaw Malinowski in den Argonauten des westlichen Pazifik im Jahre 1922 beschrieben wurde, als Prototyp der ethnographischen Arbeitsweise. In diesem Zusammenhang wird zum Ausdruck gebracht, dass es das Ziel der Ethnographie ist, die für eine Gesellschaft typische Art der Verflechtung zwischen allen Lebensbereichen gezielt und systematisch zu erfassen. In der ethnographischen Arbeit werden die Eindrücke und Erlebnisse und Erfahrungen der ForscherInnen während der "teilnehmenden Beobachtung" gesammelt, festgehalten und gedeutet. Hierfür werden eigene methodologische Überlegungen im Hinblick auf die systematische Beobachtung vorgestellt. Während der Beobachtung, die in diesem Zusammenhang oft als "fremder Blick" beschrieben wird, gilt es eine möglichst große Nähe zum Forschungsgegenstand zu erreichen, um diesen besser verstehen zu können. Dabei gilt es die Gefahr der zu großen Nähe, des "going native" zu vermeiden, denn zur wissenschaftlichen Arbeit gehört die Distanz als Voraussetzung für objektive und überprüfbare Forschungsergebnisse. Bei Malinowski wurde die stationäre Beobachtung, also das lang andauernde Beobachten an einem Ort beschrieben.

Ursprünglich waren die von der Ethnologie erforschten sozialen Gruppen kleine Gesellschaften mit komplexen verwandtschaftlichen Beziehungen und einer den WissenschaftlerInnen vorerst fremden Kultur. Daher war es äußerst schwierig und aufwendig, erst einmal den Zugang zu der untersuchten Gesellschaft zu bekommen, mit den Menschen eine längere Zeit zu leben, ihre Sprache zu erlernen und sich die in der fremden Gesellschaft vorherrschenden symbolischen wie auch sozialen Orientierungen während einer sogenannten "zweiten Sozialisation" anzueignen. Hierbei galt es von Anfang an, die eigenen Vorurteile und den eigenen Ethnozentrismus zu überwinden. Die Ergebnisse wurden zumeist in großen Monographien als Darstellungen der Kultur einer einzigen ethnischen Gruppe präsentiert.

Bei der klassischen Form der "teilnehmenden Beobachtung", aber auch allgemein bei ethnographischer Forschungsarbeit wird ein überaus hohes persönliches Engagement der WissenschaftlerInnen bei der Erhebung der Daten vorausgesetzt. Aus diesem Grund wird verlangt, dass man die Forschungsergebnisse im Hinblick auf individuelle Befindlichkeiten und Probleme bei der Durchführung der Feldforschung thematisiert. Grundsätzlich werden alle Schritte der Forschung in einem Tagebuch und in Feldnotizen[3] festgehalten, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt von den WissenschaftlerInnen selbst oder von FachkollegInnen überprüft werden können. Die quellenkritische Bewertung aller Informationen sowie Überlegungen zu dem Verlauf des Wissensgewinns sowie zu den empirischen Fallstricken gehören ebenfalls dazu. Heute werden immer öfters Forschungen im Sinn der "multi-sited ethnography" durchgeführt. Dabei handelt es sich um ethnographische Forschungen, welche parallel oder hintereinander an verschiedenen Orten durchgeführt werden. Diese Vorgangsweise erscheint bei Forschungsfragen zur Migration besonders sinnvoll, da Angehörige einer Kultur oft in der Diaspora, also in verschiedenen Regionen der Welt leben.

Literatur:

Malinowski, Bronislaw. 1922. Argonauts of the western Pacific: an account of native enterprise and adventure in the archipelagoes of Melanesian New Guinea. London: Routledge.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.4.1

[2] Siehe Kapitel 5.1.1.2 der Lernunterlage Qualitative Methoden der Kultur- und Sozialanthropologie

[3] Siehe Kapitel 5.2.3.3 der Lernunterlage Qualitative Methoden der Kultur- und Sozialanthropologie

Nächstes Kapitel: 2.4 Experiment

Vorheriges Kapitel: 2.3 Ethnographie

2.4 Experiment

Verfasst von Andrea Payrhuber

(vom lat. experimentum = Versuch)

Das Experiment ermöglicht es, durch aktives Manipulation der Versuchsbedingungen (=Treatmentbedingungen) durch den Experimentator, zwischen Ursache und Wirkung zu unterscheiden. Das Experiment ist damit die einzige Forschungsform, die es erlaubt Kausalbeziehungen[1] zwischen Variablen[2] zu überprüfen. Zwei oder mehr Variablen sind kausal verbunden, wenn sie in einem empirisch nicht umkehrbaren, asymmetrischen Zusammenhang stehen. Ursache X erzeugt Wirkung Y, aber nicht umgekehrt. X ist dabei die unabhängige und Y die abhängige Variable. Durch dieses planmäßige variieren (=manipulieren) der unabhängigen Variablen (UV) unter kontrollierten Bedingungen, kann die Veränderung der abhängigen Variablen direkt auf die UV zurückgeführt werden.

Beim "echten Experiment" muss die Zuordnung der Versuchsteilnehmer zu verschiedenen Versuchsgruppen zufällig (=randomisiert) erfolgen, nur so kann sichergestellt werden, dass die Stichprobe keinen überzufälligen Einfluss auf den Versuchsausgang haben.

Bei quasiexperimentellen Untersuchungen werden natürliche Gruppen untersucht. Die Ausprägung der UV ist die Besonderheit der jeweiligen Gruppe (z.B. Schulklassen mit verschiedenen Unterrichtsstilen). Es kann dabei nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Gruppen auch hinsichtlich anderer (intervenierender) Variablen systematisch unterscheiden.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.11

[2] Siehe Kapitel 2.23

Nächstes Kapitel: 2.5 Falsifikation

Vorheriges Kapitel: 2.4 Experiment

2.5 Falsifikation

Verfasst von Christoph Reinprecht

In den Sozialwissenschaften wird nicht nur gefordert, dass Theorien in sich widerspruchsfrei sein müssen; sie sollen vielmehr auch mit der empirischen Wirklichkeit übereinstimmen. Um die wissenschaftlichen Aussagen einer empirischen bzw. faktischen Kritik unterziehen zu können, ist es Praxis, diese in einer Art und Weise zu formulieren und auf den von ihr dargestellten Gegenstand zu beziehen, dass sie gegebenenfalls widerlegt, d.h. falsifiziert werden können.

Falsifikation gilt als besonderes Verfahren zur Feststellung, dass eine Aussage nicht zutreffend ist. Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass im Zuge der empirischen Überprüfung von Theorien[1] bzw. Hypothesen[2] niemals sichergestellt werden kann, dass alle potentiell verfügbaren Informationen bekannt sind, um die theoretischen Annahmen tatsächlich und endgültig zu verifizieren. Auch wenn theoretische Aussagen wiederholt durch Beobachtungen bestätigt werden, lässt sich die Existenz von gegenteiligen Beobachtungen nicht zwingend ausschließen. Allerdings können Aussagen gezielt so formuliert werden, dass sie sich als falsch erweisen. Mit dieser Vorgangsweise (Prinzip des Ausschlusses von falschen Annahmen) soll eine schrittweise Annäherung an eine tatsächlich wahre Theorie erreicht werden. Durch die Empirie nicht widerlegte theoretische Annahmen bezeichnet Karl Popper[3], der in seinem Werk Logik der Forschung (1935) das Prinzip der Falsifikation formuliert, als bewährt. In der Eliminierung von an Tatsachen gescheiterten Hypothesen manifestiert sich nach Popper der Fortschritt der Wissenschaft.

Gegen die These von Popper wurden vielfältige Einwände vorgebracht, unter anderem das Argument, dass der Erkenntnisgewinn in den Wissenschaften nicht durch die Prüfung und Falsifizierung von Hypothesen, die durch neue Hypothesen, die ebenfalls zu testen und zu falsifizieren sind, ersetzt werden, zustande kommt, sondern durch wissenschaftliche Umbrüche bzw. Paradigmenwechsel.

Literatur:

Popper, Karl. 1935. Logik der Forschung. Zur Erkenntnistheorie der modernen Naturwissenschaft. Wien: Springer.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.22

[2] Siehe Kapitel 2.7

[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper

Nächstes Kapitel: 2.6 Gütekriterien empririscher Forschung

Vorheriges Kapitel: 2.5 Falsifikation

2.6 Gütekriterien empririscher Forschung

Verfasst von Christoph Reinprecht

Um die Qualität des empirischen Forschungsprozesses zu kontrollieren und zu gewährleisten, werden je nach Zielsetzung, Forschungsansatz und eingesetzten Methoden unterschiedliche Kriterien herangezogen. In quantitativen Forschungen, die darauf abzielen, mittels formalisierter Verfahren statistische Verteilungen, Zusammenhänge und Kausalbeziehungen möglichst präzise zu beschreiben und vorhersagbar zu machen, bilden Objektivität, Reliabilität und Validität die Hauptgütekriterien. Objektivität[1] bezieht sich darauf, dass Messwerte unabhängig vom Messenden zustande kommen. So sollten bei einer standardisierten Fragebogenerhebung weder Datenerhebung noch Datenauswertung durch die Person des/der beteiligten Sozialwissenschaftlers/in beeinflusst werden können; d.h. die Ergebnisse variieren nicht danach, wer die Befragung oder die Datenauswertung durchführt. Das Kriterium der Reliabilität bezieht sich auf die Zuverlässigkeit des Erhebungsinstruments. Damit ist gemeint, dass beispielsweise ein standardisierter Fragebogen bei einer Untersuchungswiederholung (unter sonst gleichen Bedingungen) zum selben Ergebnis kommen muss. Validität bezieht sich auf die Gültigkeit der Messung. Es bezeichnet den Grad der Genauigkeit, mit dem eine Untersuchung das erfasst, was erfasst werden soll. Nur dann können Daten sinnvoll interpretiert werden. Für die einzelnen Gütekriterien gibt es spezielle standardisierte Techniken der Überprüfung. Die Gütekriterien bauen aufeinander auf: ohne Objektivität keine Reliabilität, ohne Reliabilität keine Validität.

In qualitativen Forschungen sind die Gütekriterien weniger eindeutig definiert. Qualitative Forschungsprozesse sind nicht formalisiert, sondern offen gestaltet, die konkrete Forschungssituation, aber auch die Persönlichkeit des/ der Forschers/in spielen in allen Phasen des Forschungsprozesses eine bedeutende Rolle. So entwickelt sich in biographischen oder narrativen Interviews nicht unabhängig vom gewählten Zeitpunkt und Ort eine kommunikative Beziehung, die auf den Inhalt und den Verlauf der Erzählung einwirkt. Die Qualitäts- bzw. Gütekriterium reflektieren diese Offenheit und Involviertheit des/der Forschers/in als Subjekt. Qualitative Forschungen erfordern eine (selbst)reflexive Haltung zum Forschungsprozess und den darin gemachten eigenen Erfahrungen. Zugleich ist, zur Gewährleistung der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, eine umfassende Transparenz, Offenlegung und Begründung der einzelnen Untersuchungsschritte, von Feldarbeit und Datenerhebung über Auswertung bis zur Interpretation, gefordert. Auch kommen Verfahren kommunikativer Validierung zur Anwendung (ein Beispiel wäre die Miteinbeziehung mehrerer ForscherInnen in die Auswertung und Ergebnisinterpretation). Um dem komplexen Charakter von sozialen Phänomenen gerecht zu werden, werden bei qualitativen Forschungen oft verschiedene Methoden kombiniert (etwa Beobachtung[2] und Interview), deren Ergebnisse miteinander in Beziehung gesetzt werden müssen. In diesem Zusammenhang bezeichnet Triangulation ein Verfahren, die Stärken und Schwächen der jeweiligen methodischen Vorgehensweise auszugleichen, mit dem Ziel, ein der Vielschichtigkeit der sozialen Realität angemessenes, aber auch valides Ergebnis zu erzielen.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.15

[2] Siehe Kapitel 2.3

Nächstes Kapitel: 2.7 Hypothese

Vorheriges Kapitel: 2.6 Gütekriterien empririscher Forschung

2.7 Hypothese

Verfasst von Andrea Payrhuber

(vom griech. hypothesis = Vermutung, Unterstellung)

Beim Vorgehen nach einer deduktiven Forschungslogik[1] leitet der Forscher neue Zusammenhänge aus bereits vorhandenem Wissen ab. Die in der wissenschaftlichen Hypothese postulierten Zusammenhänge müssen im Gegensatz zur Alltagshypothese begründet sein. D.h. es handelt sich nicht um eine bloße Vermutung des Forschers, sondern um eine logische Ableitung aus Theorien, bewährten Hypothesen oder aktuellen empirischen Befunden. Je genauer das Untersuchungsfeld bereits erforscht ist, desto konkretere Annahmen können in der Hypothese formuliert werden.

Ausgehend von Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen werden die benötigten Theorien und Studienergebnisse recherchiert. Daraus werden die begründete Zusammenhänge abgeleitet. Diese Zusammenhänge werden nach den formalen Bedingungen der wissenschaftlichen Hypothese formuliert und anhand von selbst erhobenen Daten überprüft.

Definition wissenschaftlicher Hypothesen

Der Hypothese muss zumindest implizit die Formalstruktur eines sinnvollen Konditionalsatzes zugrunde liegen.

- je-desto

JE mehr X DESTO mehr (oder weniger) Y

unabhängige und abhängige Variable sind dabei nicht festgelegt

- wenn-dann

WENN-TEIL: Bedingung, Antezedenz = unabhängige Variable

DANN-TEIL: Folge, Konsequenz = abhängige Variable

Eine Hypothese ist somit eine Verknüpfung von zwei Variablen[2] (oder mehreren) samt Verknüpfungsvorschrift. An diese Verknüpfung wird die gleiche logische Anforderung wie an ein Gesetz gestellt, aber sie ist als Vermutung formuliert. In der Sozialwissenschaft sind Hypothesen immer probabilistisch, da es in der Sozialwissenschaft keine deterministischen (=gesetzmäßigen) Zusammenhänge gibt.

Um die Hypothese widerlegen zu können, müssen Ereignisse denkbar sein, die dem Konditionalsatz widersprechen.

Formulierungsvorschrift

Die Alternativhypothese(H1) auch (HA) behauptet, dass ein empirisches "positives" Resultat (=Effekt, systematischer Zusammenhang) erwartet wird. Sie entspricht der Forschungshypothese.

Nullhypothese(H0): Es besteht kein systematischer Zusammenhang zwischen den beiden Variablen bzw. kein Unterschied zu den untersuchten Populationen.

Beispiel:

H1: Wenn Kinder gezielt gefördert werden, dann steigt die Leistung in den geförderten Fächern.

H0: Es gibt bei Kindern keinen Zusammenhang zwischen Förderung und erbrachter Leistung.

Wird beim Hypothesenprüfen kein Zusammenhang festgestellt, so wird die Alternativhypothese verworfen (=falsifiziert[3]) und die H0 (vorläufig) beibehalten.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.3.2

[2] Siehe Kapitel 2.23

[3] Siehe Kapitel 2.5

Nächstes Kapitel: 2.8 Indikator

Vorheriges Kapitel: 2.7 Hypothese

2.8 Indikator

Verfasst von Christoph Reinprecht

In den Sozialwissenschaften[1] sind viele Phänomene, die erforscht werden, nicht direkt beobachtbar, weshalb Instrumente notwendig sind, die verlässlich anzeigen, ob und in welchem Ausmaß das interessierende Phänomen vorhanden ist. Diese Anzeiger werden Indikatoren genannt. So etwa sind Wahlpräferenzen oder Weltanschauungen, wie sie von Lazarsfeld, Berelson und Gaudet in "The People’s Choice" untersucht wurden, nicht als solche direkt sicht- bzw. beobachtbar. Beobachtbar und messbar ist jedoch, wie Personen auf die im Fragebogen enthaltenen Fragen oder Aussagen reagieren. Die entsprechenden Daten können als Indikatoren der gemessenen Einstellung gelten.

Die Festlegung adäquater Indikatoren ist eine der wichtigsten Anforderungen in der Operationalisierung von Forschungsfragen. Der Ausdruck Operationalisierung bezeichnet im weiteren Sinne die Entwicklung eines Forschungsdesigns; im engeren Sinne geht es um die Formulierung von (Meß)-Vorschriften, d.h. um die Bestimmung von Indikatoren, mit deren Hilfe ein Konstrukt (z.B. "politische Präferenz", "Weltanschauung") gemessen werden kann.

Literatur:

Lazarsfeld, Paul Felix, Berelson, Bernard, Gaudet, Hazel. 1948. The people’s choice: how the voter makes up his mind in a presidential campaign. New York: Columbia University Press.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.17

Nächstes Kapitel: 2.9 Inter- und Transdisziplinarität

Vorheriges Kapitel: 2.8 Indikator

2.9 Inter- und Transdisziplinarität

Wird in Kürze ergänzt.

Nächstes Kapitel: 2.10 Kategorisierung und Klassifizierung

Vorheriges Kapitel: 2.9 Inter und Transdisziplinarität

2.10 Kategorisierung und Klassifizierung

Verfasst von Christoph Reinprecht

Zur Routinetätigkeit in den Sozialwissenschaften zählt das Ordnen von Informationen. Mithilfe von Kategorisierung und Klassifizierung kann eine Vielzahl an Informationen bzw. Daten nach bestimmten Kriterien angeordnet, in ihrer Komplexität reduziert und in übersichtlicher Form dargestellt werden.

- Beim Kategorisieren wird versucht, eine Menge an Elementen, die durch gleiche Merkmale gekennzeichnet sind, zusammenzufassen (zum Beispiel bilden alle Personen mit einem Universitätsabschluss die Kategorie AkademikerInnen).

- Beim Klassifizieren wird versucht, regelmäßig auftretende Grundformen (Typen) von Sachverhalten zu identifizieren und in eine Beziehung bzw. Hierarchie zueinander zu bringen (ein Beispiel wäre eine Klassifikation der Berufe).

Klassifikationen bzw. Klassifikationssysteme bilden heute ein wichtiges Instrument der vergleichenden empirischen Sozialforschung. So können etwa Informationen zur Arbeitswelt nur dann sinnvoll analysiert (oder zwischen Ländern verglichen) werden, wenn die entsprechenden statistischen Daten (z.B. über Berufstätigkeit) in ein anerkanntes Klassifikationssystem eingeordnet sind. Für Forschungen im Bereich der Arbeitswelt ist das von der ILO (International Labour Organisation[1]) entwickelte Klassifikationssystem ISCO (International Standard Classification of Occupation) verbindlicher Standard. Auf der Grundlage dieser Klassifikation lässt sich in internationalen Vergleichen die Stellung von Menschen in der sozialen Hierarchie der Gesellschaft bestimmen.

Verweise:

[1] http://www.ilo.org/

Nächstes Kapitel: 2.11 Kausalität

Vorheriges Kapitel: 2.10 Kategorisierung und Klassifizierung

2.11 Kausalität

Verfasst von Andrea Payrhuber et al.

(lat. causalis = zur Ursache gehörend)

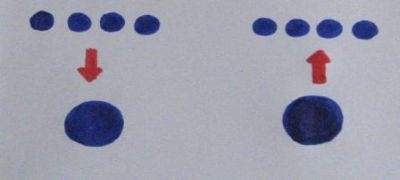

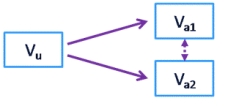

Ein nicht umkehrbarer empirischer Zusammenhang (von Ursache und Wirkung) zwischen zwei oder mehreren Phänomenen - ausgedrückt in Variablen[1]. Voraussetzung um einen kausalen Zusammenhang feststellen zu können, ist die Ermittlung der unabhängigen (einflussgebenden) und der abhängigen (beeinflussten) Variablen. Durch gezielte Manipulation der unabhängigen Variablen (Vu) mittels experimentellem Design, in dem alle anderen beeinflussenden Faktoren ausgeschaltet und kontrolliert werden, kann die veränderte Wirkung auf die abhängige Variable (Va) gemessen werden.

Auswertung: Ob tatsächlich Kausalität vorliegt, kann ausschließlich inhaltlich begründet und mittels experimentellem Design überprüft werden. Auch wenn die statistischen Auswertungsmethoden bei Korrelation und Kausalität ident sind und die Stärke des Zusammenhangs jeweils mittels Korrelationskoeffizienten gemessen wird. Nachdem Experimente sehr aufwändig sind und daher selten durchgeführt werden, stellen die meisten sozialwissenschaftlichen Ergebnisse Korrelationen dar und dürfen nicht als Kausalität interpretiert werden.

Ausnahme

Einige demographische Daten (wie Alter, Geschlecht, Geburtsort,…) sind immer unabhängig, da unveränderbar. So wird z.B. eine politische Einstellungsänderung weder das Geschlecht noch das Alter verändern können.

Referenzstudien:

Lazarsfeld, Paul F., Berelson, Bernard, Gaudet, Hazel. 1948. The people’s choice: how the voter makes up his mind in a presidential campaign. New York: Columbia University Press.

Milgram, Stanley. 2008. Eine verhaltenspsychologische Untersuchung des Gehorsams. In: Pethes, Nicolas (Hrsg.). Menschenversuche. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 739-749.

(siehe dazu auch erklären[2])

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.23

[2] Siehe Kapitel 1.1.3

Inhalt

2.11.1 Beispiele für Kausalität

Beispiel Marienthal:

Je länger die Dauer der Arbeitslosigkeit, desto langsamer die Gehgeschwindigkeit. Die Gehgeschwindigkeit hängt von der Dauer der Arbeitslosigkeit ab, und nicht die Dauer von der Geschwindigkeit.

Beispiel Besonnenheit von Mitarbeitern:

Je älter ein Mitarbeiter, desto besonnener geht er an Problemlösungen heran. Versuchte man hier im Sinne von Korrelation zu interpretieren, so würde das bedeuten, dass Mitarbeiter durch besonnenes Handeln älter würden. Da dieser Schluss unsinnig und unmöglich ist, handelt es sich eindeutig um Kausalität. Die Besonnenheit hängt vom Alter ab und nicht das Alter von der Besonnenheit.

2.11.2 Fehlinterpretation bei Kausalität

Verfasst von Andrea Payrhuber et al.

Bei Kausalität ergeben sich folgende Gefahren für Fehlinterpretationen:

Korrelation als Kausalität interpretiert

Einer der häufigsten Fehler in den Sozialwissenschaften ist es, Korrelationen als Kausalität zu interpretieren.

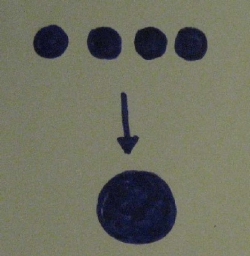

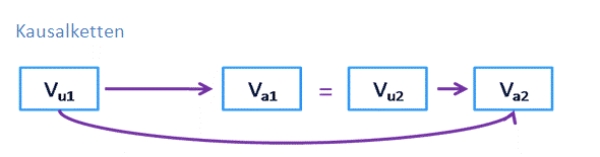

Ist eine abhängige Variabel (Va1) die Ursache für eine andere abhängige Variable (Va2), so könnte die Ursache für die erste abhängige Variable (Vu1) fälschlich als Ursache für die zweite abhängige Variable interpretiert werden.

Beispiel Lebensstandard (Kausalkette)

Wenn z.B. hohe Bildung (Vu1) zu hohem Einkommen und Lebensstandard führen (Va1) und dieser hohe Lebensstandard (Vu2) wiederum nicht mit vielen Kindern vereinbar ist, wird der Standard zur Vu2 für den Umstand, weniger Kinder zu haben. Falsch wäre es zu interpretieren, dass die Bildung an sich die Zahl der Kinder verringert.

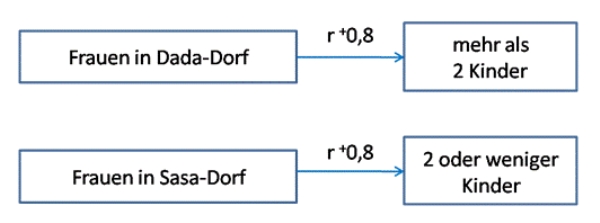

Beispiel Kinderzahl

Eine Kultur- und Sozialanthropologin besucht zwei Dörfer und stellt dabei fest, dass die Frauen in Dada-Dorf mehr als zwei Kinder haben und in Sasa- Dorf weniger als zwei Kinder. Man könnte meinen es gibt einen Zusammenhang mit der sozialen Situation in den Dörfern.

Die Kultur- und Sozialanthropologin untersucht die Ursache um das Phänomen zu erklären. Dabei stellt sie durch Untersuchungen des Trinkwassers fest, dass im Sasa- Dorf das Wasser mit Schwermetall belastet ist, wodurch die Fruchtbarkeit negativ beeinflusst wird.

Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Schwermetallbelastung und der Kinderzahl.

Nächstes Kapitel: 2.12 Korrelation

Vorheriges Kapitel: 2.11 Kausalität

2.12 Korrelation

Verfasst von Andrea Payrhuber et al.

(lat. con = zusammen; relatio = Bericht, Beziehung)

Eine Korrelation liegt dann vor, wenn

- zwei Phänomene gleichzeitig auftreten und

- in einem wechselseitigem Zusammenhang zueinander stehen (miteinander variieren)

Die Phänomene werden mittels Variablen[1] erfasst und messbar gemacht.

Eine Korrelation ist eine mathematische Darstellung ausgedrückt in Variablen, die keine Aussage über die funktionale oder kausale Abhängigkeit der Variablen voneinander erlaubt. Das bedeutet, eine hohe Korrelation zeigt, dass zwei Phänomene gleichzeig auftreten. Es wird aber nichts darüber ausgesagt, welches Phänomen das andere bedingt. Ursache und Wirkung sind nicht bestimmt.

Die Stärke des Zusammenhangs wird mittels statistischer Berechnung über den Korrelationskoeffizienten (r) ermittelt. Gängig Korrelationskoeffizienten können Werte von +1 für maximale positive Korrelation und 1 für maximale negative Korrelation annehmen.

Bei einer positiven Korrelation gilt: Je höher der Wert der einen Variablen, desto höher auch der Wert der anderen Variablen.

Bei einer negativen Korrelation gilt: Je höher der Wert der einen Variablen, desto niedriger der Wert der anderen Variablen.

Referenzstudien:

Durkheim, Émile 1973. Der Selbstmord. Neuwied: Luchterhand.

Jahoda, Marie, Lazarsfeld, Paul Felix, Zeisel, Hans. 1975. Die Arbeitslosen von Marienthal. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.23

Inhalt

2.12.1 Beispiele für Korrelationen

Verfasst von Andrea Payrhuber et al.

Beispiel Marienthal:

Die müde Gesellschaft ist apathisch und legt wenig Wert auf Pflege. Die beiden Phänomene verstärken sich gegenseitig. Je apathischer desto weniger Antrieb zur Pflege. Je ungepflegter desto stärker die Apathie.

Es zeigt sich in der Studie bei den Arbeitslosen ein Zusammenhang zwischen den Phänomenen "Apathie" und Verlust der Zeitstruktur. Je mehr "Apathie" desto weniger Zeitstruktur. Je weniger Zeitstruktur desto höhere "Apathie". Diese Wechselseitigkeit macht den Unterschied zur Kausalität aus. Wäre "Apathie" z.B. als Krankheitsbild bekannt, welches das Zeitgefühl der Betroffenen negativ beeinflusst, würde man von Kausalität sprechen, d.h. man würde davon ausgehen, dass die "Apathie" die Ursache für den Verlust der Zeitstruktur (=Wirkung) der Betroffenen ist.

Beispiel Einkommen und Bildung:

hohe Bildung - hohes Einkommen (= pos. Korrelation) Je höher die Bildung desto höher ist das Einkommen das man erhält. Je höher das Einkommen desto intensiver ist die Weiterbildung. Der Bildungsgrad und mit ihm wiederum das Einkommen steigen an. Mit dem steigenden Einkommen steigt wiederum die Motivation und Notwendigkeit zur Weiterbildung.

hohe Bildung - wenig Kinder (= neg. Korrelation) Je höher die Bildung desto weniger Kinder in einer sozialen Gruppe. Je weniger Kinder in dieser sozialen Gruppe desto mehr Bildung.

2.12.2 Fehlinterpretation bei Korrelationen

Verfasst von Andrea Payrhuber et al.

Bei Korrelationen ergeben sich folgende Gefahren für Fehlinterpretationen:

Korrelation als Kausalität interpretiert

Einer der häufigsten Fehler in den Sozialwissenschaften ist es, Korrelationen als Kausalität zu interpretieren.

Scheinkorrelation

Wenn eine dritte, in der Analyse nicht berücksichtigte Variable die Ursache oder Verstärkung des miteinander Variierens von zwei Variablen ist, so nennt man dies eine Scheinkorrelation.

Wenn zwei Phänomene (Va1; Va2) immer gemeinsam auftreten, kann man fälschlich annehmen, sie hätten miteinander zu tun. In Wirklichkeit treten im Zusammenhang mit derselben unabhängigen Variablen (Vu) auf.

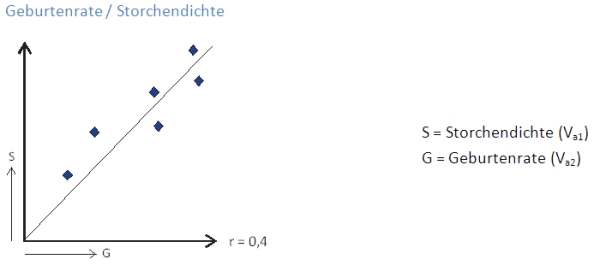

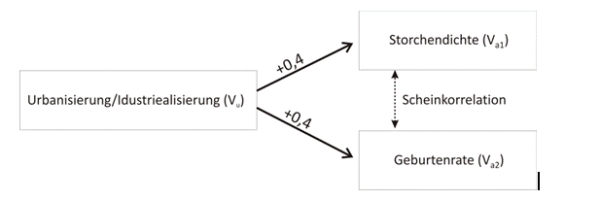

Beispiel Storchendichte:

Im Volksmund existiert der Glaube, dass Störche Kinder bringen. Überprüfen WissenschaftlerInnen diesen Volksglauben, so stellen sie fest, dass es ein gemeinsames Auftreten von Störchen und Geburten gibt.

Erhebt man Storchendichte (Va1) und Geburtenrate (Va2) von Kindern, so zeigt sich in den Berechnungen ein positiver Zusammenhang mit einem positiven Korrelationskoeffizienten.

Sucht man eine Erklärung für dieses Phänomen, so muss man noch zusätzliche Faktoren berücksichtigen. Kontrolliert man die Umstände unter denen viele Störche / viele Geburten bzw. wenig Störche / wenig Geburten gefunden werden, so stellt man nach eingehender Überprüfung fest, dass mit steigender Urbanisierung und Industrialisierung sowohl die Geburten als auch die Storchendichte sinken - allerdings unabhängig voneinander. Den Störchen wird der Lebensraum entzogen und Frauen sind in Industriegesellschaften meist in außerhäuslicher Erwerbstätigkeit integriert und bekommen somit weniger Kinder.

Beide Phänomene (weniger Geburten und weniger Störche) werden, unabhängig voneinander, durch die Industrialisierung und Urbanisierung (Vu) beeinflusst. Es zeigt sich ein gleichzeitiger Effekt.

Nächstes Kapitel: 2.13 Methoden

Vorheriges Kapitel: 2.12 Korrelation

2.13 Methoden

Verfasst von Andrea Payrhuber et al.

(griech. aus meta und hodos = Nachgehen; im Verfolgen eines Ziels im geregelten Verfahren)

Als Methoden werden heute in den Wissenschaften alle Verfahren und Techniken (von der Erhebung bis zur Auswertung) bezeichnet, die zur Beantwortung einer wissenschaftlichen Fragestellung geeignet erscheinen.

Nächstes Kapitel: 2.14 Methodologie

Vorheriges Kapitel: 2.13 Methoden

2.14 Methodologie

Verfasst von Marie-France Chevron et al.

Méthodos kommt aus dem griechischen méthos: "das Nachgehen" und logos: "das Wort, die Rede". Die Methodologie ist die Lehre, welche aus der wissenschaftlichen Beschäftigung mit den Methoden resultiert. Als Methode werden heute in den Wissenschaften alle Verfahren und Techniken bezeichnet, die zur Behandlung einer wissenschaftlichen Fragestellung geeignet erscheinen.

Inhalt

2.14.1 Methodologische Überlegungen

2.14.2 Beispiel für methodologische Überlegungen Arbeitslosigkeit

2.14.1 Methodologische Überlegungen

Verfasst von Marie-France Chevron et al.

Methodologische Überlegungen sind solche, welche zur Entwicklung, Modifikation und zum Einsatz eigener Methoden[1] für die Erforschung konkreter Phänomene angestellt werden.

So beschäftigt sich die sozialwissenschaftliche Methodologie mit allen bisher existierenden Methoden der Sozialwissenschaften zur möglichst objektiven und adäquaten Erforschung der sozialen und kulturellen Wirklichkeit, aber auch mit der Perfektionierung dieser Methoden sowie auch mit der Erarbeitung neuer Zugänge, wenn dies zur Beantwortung neuer oder alter Fragestellungen notwendig erscheint.

Eine heute in den Sozialwissenschaften häufig gestellte Forderung ist die einer komplexen Sicht der Wirklichkeit und die Vorstellung, dass man diesem Ziel dank sich vielen ergänzenden Zugängen und Methoden (Methodenvielfalt, Methodenmix, Triangulation) gerecht werden kann. Diese Forderung selbst ist das Ergebnis methodologischer Überlegungen.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.13

2.14.2 Beispiel für methodologische Überlegungen: Arbeitslosigkeit

Verfasst von Marie-France Chevron et al.

Wenn man ein Phänomen wie die Arbeitslosigkeit untersuchen möchte, stellt sich zu Beginn die methodologische Frage, wie und mit welchen Methoden man in der wissenschaftlichen Untersuchung dem Phänomen gerecht werden und so zu Ergebnissen kommen kann.

Eine häufig vorkommende Frage kann zum Beispiel sein, inwiefern ein soziales Phänomen wie die Arbeitslosigkeit in seiner Komplexität und sozialen wie auch individuellen Bedeutung überhaupt erfasst werden kann.

Methodenwahl

Bei der Erforschung eines sozialen Phänomens wie der Arbeitslosigkeit, stellt sich aus methodologischer Sicht die Frage,

Grundsätzlich gilt, dass man im allgemeinen in der heutigen sozialwissenschaftlichen Methodologie davon ausgeht, dass man erst durch den Einsatz von möglichst vielen unterschiedlichen Methoden, ein Phänomen in seiner ganzen Komplexität erfassen (erklären und verstehen) kann.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 1.4.2

[2] Siehe Kapitel 1.4.1

2.14.2.1 Beispiel quantitativ

Verfasst von Marie-France Chevron et al.

Wenn man der Erforschung der Arbeitslosigkeit quantitativ vorgeht, geht es darum, durch die zahlenmäßige Erfassung der Arbeitslosen und das Festhalten der Verbreitung der Arbeitslosigkeit in einem bestimmten Gebiet, Gründe und Folgen der Arbeitslosigkeit wie auch gewisse Abhängigkeiten zwischen unterschiedlichen Variablen zur Beschreibung und Erklärung der Arbeitslosigkeit aufzuzeigen. Messung, Berechnung und Interpretation von statistischem Material stehen im Vordergrund.

2.14.2.2 Beispiel qualitativ

Verfasst von Marie-France Chevron et al.

Wenn man der Erforschung der Arbeitslosigkeit qualititativ vorgeht, geht es darum, durch eine offene Forschung unter Einbeziehung subjektiver und psychologischer, aber auch sozialer Aspekte die Arbeitslosigkeit als Phänomen sui generis in seiner Sinnstruktur überhaupt zu verstehen. So wird man in diesem Fall Methoden finden, um Einstellungen und Verhaltensweisen zu erfassen. Hier geht es darum, die Auswirkungen und die Bedeutung der Arbeitslosigkeit überhaupt verstehen und erklären zu können. Beobachtungen, Befragungen, Gespräche und Dokumentation aller Lebensbereiche werden in diesem Zusammenhang angestrebt.

Literatur:

Jahoda, Marie, Lazarsfeld, Paul F., Zeisel, Hans. 1982: Die Arbeitslosen von Marienthal, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Nächstes Kapitel: 2.15 Objektivität

Vorheriges Kapitel: 2.14 Methodologie

2.15 Objektivität

Verfasst von Christoph Reinprecht

Es besteht unter SozialwissenschaftlerInnen weitgehend Konsens, dass die soziale Realität nicht unabhängig davon existiert, von welchem Standpunkt aus wir sie betrachten und mit welchen Theorien und Methoden wir sie zu verstehen und zu analysieren versuchen. Objektivität bezieht sich in den Sozialwissenschaften auf den Anspruch auf intersubjektiv nachvollziehbare und neutrale, wertfreie Erkenntnis. Im Unterschied zu anderen Formen der Erkenntnisgewinnung (etwa im Alltagsleben oder durch philosophische Spekulation), soll durch klare Begrifflichkeit und systematisches methodisches Vorgehen erreichet werden, dass der Forschungsprozess und die in ihm gewonnenen Erkenntnisse auch für Andere nachvollziehbar und überprüfbar sind. Zugleich wird vom Forscher/ der Forscherin eine den empirischen Tatsachen gegenüber unvoreingenommene Haltung verlangt.

Der Anspruch auf Objektivität ist in den Sozialwissenschaften allerdings zahlreichen Beschränkungen ausgesetzt: So sind die Festlegung der Forschungsfrage, Begriffsbildung, die Entwicklung eines Forschungsdesigns, Datenerhebung und Datenauswertung stets auch beeinflusst durch implizite Wertvorstellungen der beteiligten WissenschaftlerInnen sowie durch die Zeit- und Standortgebundenheit ihres Denkens. Von Bedeutung sind aber auch gesellschaftliche und institutionelle Kontexte (Gesetze, Forschungsförderung, akademische Routinen, dominierende Diskurse und Denkstile), auch der Forschungsgegenstand selbst legt gewisse Zugänge nahe, und die ausgewählten Forschungsmethoden erzeugen ihrerseits bestimmte Ausschnitte des zu untersuchenden Phänomens.

In den Sozialwissenschaften[1] existieren Techniken zur Kontrolle dieser Einflüsse (vgl. Gütekriterien empirischer Forschung[2]). Seit Max Weber[3] wird intensiv darüber diskutiert, welche Rolle und Bedeutung den Werten und Werturteilen in der Forschung zukommen. Nach Weber sind Werte als allgemein gültige kulturelle Orientierungen unhinterfragter Teil unseres Handelns, und sie beeinflussen daher etwa auch die Wahl von Forschungsthemen. Der Forscher muss jedoch versuchen, diese Wertebasis zu erkennen und die möglichen Effekte auf die Forschungsergebnisse zu reflektieren. Gleichzeitig ist Weber jedoch strikt dagegen, dass ForscherInnen persönliche Werthaltungen einnehmen und vertreten, vielmehr müssen sie alles tun, um vorgefasste Meinungen und subjektive Wertvorstellungen nicht in den Forschungsprozess und die Beurteilung einfließen zu lassen. Dieser Standpunkt wird dahingehend kritisiert, dass jedes wissenschaftliche Tun von der sozialen Position beeinflusst ist und immer auch normative Aussagen enthält, d.h. Aussagen, die zum Ausdruck bringen, wie etwas sein bzw. wie gehandelt werden soll.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.17

[2] Siehe Kapitel 2.6

[3] Siehe Kapitel 1.1.4

Nächstes Kapitel: 2.16 Panel Studie

Vorheriges Kapitel: 2.15 Objektivität

2.16 Panel Studie

Verfasst von Andrea Payrhuber

engl. Fach, Fläche

Eine gleichbleibende Untersuchungseinheit (Personen, Gruppen, soziale Beziehungen, ökonomische Einheit) wird in meist regelmäßigen Abständen, zu immer der selben Fragestellung mit den selben Variablen, untersucht.

Durch diese Form der Längsschnittuntersuchung können individuelle Veränderungen von Einstellung oder Verhalten über den Zeitverlauf gemessen und analysiert werden. Bei aggregierte Daten können sich diese Effekte gegenseitig aufheben (=herausmitteln).

Beispiel:

vier StudentInnen legen in drei Semestern je drei Prüfungen ab:

Betrachtet man die Durchschnittsnoten pro Semester, so würde man meinen, dass sich die Leistungen der Studierenden nicht verändern. Der Gesamt- Notendurchschnitt beträgt in jedem Semester bei 3.

Der individuelle Notendurchschnitt ändert sich von 1-3-3-5 im Wintersemester 2010 auf 3-3-3-3 im Sommersemester 2010 um dann im Wintersemester 2011 wieder bei 1-3-3-5 zu stehen – scheinbar gleich wie im Wintersemester 2010. Nur die individuelle Betrachtung, die durch das Panel erst möglich wird, zeigt, dass sich Susi kontinuierlich verschlechtert und Marion sich gegenläufig verbessert hat.

Nachteile sind, dass die untersuchten Personen durch wiederholte Befragungen aus der Befragungssituation lernen und sich das Antwortverhalten so verändern kann und dass die Personen aufmerksamer werden und den wiederholt abgefragten Sachverhalten mehr Aufmerksamkeit schenken, als sie das ohne Untersuchung tun würden.

Nächstes Kapitel: 2.17 Sozialwissenschaft

Vorheriges Kapitel: 2.16 Panel Studie

2.17 Sozialwissenschaft

Verfasst von Marie-France Chevron

Sozialwissenschaften nennt man eine Gruppe von wissenschaftlichen Disziplinen, welche einen gemeinsamen Ursprung haben, aber im Zug einer zunehmenden Professionalisierung und Spezialisierung ab dem 19. Jahrhundert jeweils unterschiedliche Forschungsschwerpunkte und Methoden entwickelt haben. Die Sozialwissenschaften beschäftigen sich mit dem Menschen als sozialem und kulturellem Wesen, mit den Voraussetzungen, Regeln und Institutionen des sozialen Lebens. Sie suchen nach Erklärungen für das Zustandekommen von sozialen und kulturellen Phänomenen, wie sie in einer oder mehreren Gesellschaften an einem oder verschiedenen Orten und in einer oder verschiedenen Epochen existieren oder existiert haben. Zur Beschreibung und Erklärung[1] des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen sowie allgemein sozio-kultureller Erscheinungen wurden eigene Methoden und empirische Verfahren, die sich von denjenigen der Naturwissenschaften unterscheiden, entwickelt.