Einfuehrung Soziologie

Contents

- 1 Einführung Soziologie

- 2 1 Soziologie - Eine Annäherung

- 3 1.1 Der Gegenstand der Soziologie

- 4 1.2 Natur - Kultur - Gesellschaft

- 5 1.3 Soziologie als Wissenschaft der Aufklärung

- 6 1.4 Soziologisches Denken

- 7 2 Werte und Normen

- 8 2.1 Was sind Normen? Was sind Werte?

- 9 2.2 Normkonformes und abweichendes Verhalten

- 10 2.3 Georg Simmel: Was hat einen Wert?

- 11 2.4 Wertewandel

- 12 3 Soziales Handeln

- 13 3.1 Verhalten vs. (soziales) Handeln

- 14 3.2 Bestimmungsgründe des Handelns nach Max Weber

- 15 3.3 Interaktion

- 16 3.4 Symbolischer Interaktionismus: Warum funktionieren Interaktionen?

- 17 3.5 Vom Verhältnis von Handlung und Struktur

- 18 4 Institution

- 19 4.1 Institution bei Durkheim: "Soziale Tatsachen"

- 20 4.2 Berger und Luckmann: Entstehung von Institutionen

- 21 5 Organisation

- 22 5.1 Taylorismus - Scientific Management

- 23 5.2 Das Hawthorne Experiment

- 24 5.3 Organisation als soziales System

- 25 6 Soziale Rolle

- 26 6.1 Soziale Rolle: Strukturfunktionalistische Begriffsbestimmung

- 27 6.2 Intra- und Interrollenkonflikte

- 28 6.3 Soziale Rolle: Interaktionistische Begriffsbestimmung

- 29 7 Soziale Gruppe

- 30 7.1 Primär- und Sekundärgruppen

- 31 7.2 Formelle und informelle Gruppen

- 32 7.3 Bezugsgruppen

- 33 8 Macht und Herrschaft

- 34 8.1 Hobbes: Gesellschaftliche Ordnung und die Macht des Leviathans

- 35 8.2 Herrschaft - Die Legitimation von Macht

- 36 8.3 Rationale Bürokratie

- 37 8.4 Formen von Macht

- 38 9 Soziale Ungleichheit

- 39 9.1 Theorien sozialer Schichtung

- 40 9.2 Soziale Schichtung messen

- 41 9.3 Schwächen des Schichtungsbegriffs: Neue Theorien sozialer Ungleichheit

- 42 9.4 Messung und Indikatoren sozialer Ungleichheit

- 43 10 Literaturverzeichnis

Einführung Soziologie

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Die vorliegende Lernunterlage wurde zur Unterstützung der Vorlesung "Einführung Soziologie" im Rahmen der Studieneingangs- und Orientierungsphase von Theresa Fibich, BA und Univ.-Prof. Dr. Rudolf Richter konzipiert und erstellt.

Die Lernunterlage dient der Einführung in die Grundprobleme und Grundbegriffe des soziologischen Denkens und Forschens. Sie zielt vor allem darauf deutlich zu machen, wodurch der "soziologische Blick" auf gesellschaftliche Phänomene gekennzeichnet ist. Hierzu werden einerseits grundlegende theoretische und methodologische Konzepte der Soziologie vermittelt, andererseits die wichtigsten Sachgebiete vorgestellt, in denen soziologisches Wissen heute Anwendung findet.

Kapitelübersicht

1 Soziologie - Eine Annäherung

- 1.1 Der Gegenstand der Soziologie

- 1.2 Natur - Kultur - Gesellschaft

- 1.3 Soziologie als Wissenschaft der Aufklärung

- 1.4 Soziologisches Denken

- 2.1 Was sind Normen? Was sind Werte?

- 2.2 Normkonformes und abweichendes Verhalten

- 2.3 Georg Simmel: Was hat einen Wert?

- 2.4 Wertewandel

- 3.1 Verhalten vs. (soziales) Handeln

- 3.2 Bestimmungsgründe des Handelns nach Max Weber

- 3.3 Interaktion

- 3.4 Symbolischer Interaktionismus: Warum funktionieren Interaktionen?

- 3.5 Vom Verhältnis von Handlung und Struktur

- 4.1 Institution bei Durkheim: "Soziale Tatsachen"

- 4.2 Berger und Luckmann: Entstehung von Institutionen

- 5.1 Taylorismus - Scientific Management

- 5.2 Das Hawthorne Experiment

- 5.3 Organisation als soziales System

- 6.1 Soziale Rolle: Strukturfunktionalistische Begriffsbestimmung

- 6.2 Intra- und Interrollenkonflikte

- 6.3 Soziale Rolle: Interaktionistische Begriffsbestimmung

- 8.1 Hobbes: Gesellschaftliche Ordnung und die Macht des Leviathans

- 8.2 Herrschaft - Die Legitimation von Macht

- 8.3 Rationale Bürokratie

- 8.4 Formen von Macht

1 Soziologie - Eine Annäherung

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Der Begriff Soziologie wurde erstmals von August Comte[1] (1798-1857) verwendet. Er sprach von einer „physique sociale“ einer positiven (im Sinne von einer auf Beobachtung beruhenden vs. spekulativen) Wissenschaft. DIE Definition von Soziologie gibt es nicht. Eine Definition, auf die sich die meisten SoziologInnen wohl einlassen (würden), ist die bekannte Definition von Max Weber:

„Soziologie (im hier verstandenen Sinn dieses sehr vieldeutig gebrauchten Wortes) soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und in seinen Wirkungen ursächlich erklären will.“ Weber (1985 [1920]: 542)

Verweise:

[1] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/comte/08bio.htm

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Kapitel: 1.1 Der Gegenstand der Soziologie

Vorheriges Kapitel: 1 Soziologie - Eine Annäherung

1.1 Der Gegenstand der Soziologie

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf RichterDer Gegenstand der Soziologie ist die Gesellschaft. Doch was heisst „Gesellschaft“? Gesellschaft, so sagt die Soziologie, entsteht aus den Beziehungen der Menschen zueinander, aus Wechselwirkungen der Handelnden. Diese Wechselwirkungen bilden Strukturen, sogenannte Sozialstrukturen. Mit den Begriffen der Wechselwirkung, der Beziehungen und der Struktur ist die wesentliche Eigenheit der Soziologie beschrieben. Sie erforscht das, was sich zwischen den Handelnden abspielt, sie beschäftigt sich mit dem Resultat ihrer Handlungen, nicht aber mit den Handelnden selbst.

In modernen Varianten der Soziologie, vor allem der Systemtheorie, aber auch des symbolischen Interaktionismus´, kommt zu den Begriffen der Wechselwirkung und der Struktur noch der Begriff der Kommunikation hinzu. Für Niklas Luhmann, den Entwickler der Systemtheorie in Deutschland, bestehen soziale Systeme aus Kommunikationen. Gesellschaft, so sagt er, sei das umfassendste Sozialsystem. Gesellschaft besteht aus Kommunikationen.

Diese allgemeinen Begriffe können den Eindruck erwecken, die Soziologie habe den Menschen aus den Sozialwissenschaften entlassen. Das stimmt nicht ganz. Der Einzelne erzeugt Gesellschaft. Ohne das Individuum, den einzelnen Menschen, kann Gesellschaft nicht entstehen. Andererseits aber existiert Gesellschaft schon vor dem einzelnen Menschen, das Individuum wächst in gesellschaftliche Strukturen hinein.

Damit ist ein Grundproblem der Soziologie angesprochen: das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft[1]. Dies kann an zwei Klassikern festgemacht werden. Karl Marx, der gesamtgesellschaftliche Prozesse in den Mittelpunkt rückt, und John Stuart Mill, der sich auf das Individuum konzentriert und dieses als Grundlage aller Gesellschaft ansieht.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 3.5

Nächstes Kapitel: 1.2 Natur - Kultur - Gesellschaft

Vorheriges Kapitel: 1.1 Der Gegenstand der Soziologie

1.2 Natur - Kultur - Gesellschaft

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Das abendländische, europäische Denken ist gekennzeichnet durch Polarisierung, durch Entwicklung von Differenzen. So beherrscht der fundamentale Unterschied zwischen Natur und Gesellschaft [vgl. Kröll & Pesendorfer: Grundlagen sozialwissenschaftlicher Denkweisen[1] ] das Denken in der Wissenschaft.

Die Differenzierung von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften (Letztere sind heute ausgefächert in Kultur- und Sozialwissenschaften) widerspiegelt diesen Gegensatz auch in der Organisation verschiedener Fakultäten in den Universitäten. „Natur erklären wir, Geist verstehen wir“ hat der deutsche Geisteswissenschaftler Wilhelm Dilthey um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20 Jahrhundert formuliert, und damit die Differenz festgeschrieben.

Heute wird diese Differenz zunehmend in Frage gestellt. Natur und Gesellschaft sind immer miteinander unauflöslich verbunden. Gene – so ein passendes Bild - sind das Papier und der Bleistift, schreiben müssen wir schon selber. Ohne Gene gäbe es kein menschliches Verhalten, und ohne gegenseitige Beziehung der Menschen zueinander würden Gene nicht wirksam werden. Der Mensch wäre nur von seiner biologischen Konstitution her nicht überlebensfähig, er braucht Gesellschaft. Die heutigen Sozialwissenschaften werden verstärkt mit den Naturwissenschaften zusammenarbeiten müssen, um die menschliche und damit auch gesellschaftliche Wirklichkeit zu erforschen. Der Gegensatz wird zunehmend fragwürdig.

Unterschieden wird auch zwischen Gesellschaft und Kultur. Während Gesellschaft mit Strukturen und Strukturelementen zu tun hat, gehört der ideelle Überbau zum Bereich der Kultur. Die Soziologie beschäftige sich mit der Sozialstruktur, mit Normen, sozialen Rollen, die Anthropologie mehr mit Werten, Mythen und den Bedeutungen von materiellen Dingen, so die disziplinäre Differenzierung. Heute wird auch dieser Gegensatz nicht mehr so spezifisch in den Wissenschaften organisiert. Die frühere Ethnologie hat sich an der Universität Wien in Kultur- und Sozialanthropologie umbenannt und die Soziologie verwendet im Bereich der qualitativen Sozialforschung ethnographische Methoden und analysiert Prozesse der Bedeutungsverleihung in der Gesellschaft.

Heute geht es weniger darum, Natur, Gesellschaft und Kultur voneinander abzugrenzen, als vielmehr die Wechselwirkungen zwischen den Bereichen zu beobachten. Es geht darum, interdisziplinär zu erforschen, wie sich konkretes Leben der Menschen auf der Erde durch biologische und geistige (kulturelle, soziale) Prozesse gestaltet.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2 der Lernunterlage Grundlagen sozialwissenschaftlicher Denkweisen (Soziologie)

Nächstes Kapitel: 1.3 Soziologie als Wissenschaft der Aufklärung

Vorheriges Kapitel: 1.2 Natur - Kultur - Gesellschaft

1.3 Soziologie als Wissenschaft der Aufklärung

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Eine zentrale Frage beherrscht wohl jede Diskussion über den Stellenwert der Soziologie in der Gesellschaft: hat die Soziologie als Wissenschaft auch die Aufgabe, gesellschaftsverändernd zu wirken? Kann sie das? Soll Soziologie wertend sein?

Soziologie als empirische Wissenschaft ist dem Geist der Aufklärung verpflichtet und damit dem „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“, wie Immanuel Kant (1784) die Idee der Aufklärung formulierte.

Die wissenschaftliche Analyse selbst muss immer tendenziell wertfrei, objektiv und nachvollziehbar sein. Unabhängig davon wird die Auswahl von Themen von Werten bestimmt und jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin wird selber Werte haben und diese auch verfolgen. Max Weber, der Begründer der Verstehenden Soziologie, hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwischen Wissenschaft als Beruf und Politik als Beruf unterschieden. Die Arbeit in der Wissenschaft muss wertfrei sein, die Themen sind aber durch Werte bestimmt und die Ergebnisse können und sollten sogar in das politische Handeln einfließen. Die Soziologie, so meinte Jürgen Habermas (1968), habe vornehmlich emanzipatorisches Erkenntnisinteresse. Daneben gäbe es aber auch ein technisches Erkenntnisinteresse (was ist machbar), das aber nicht den aufklärerischen Standpunkt der Soziologie befriedigt. Die Soziologie trägt durch eine objektive Analyse der gesellschaftlichen Wirklichkeit auch zu möglichen Veränderungen bei.

Die soziologische Denkweise (the Sociological Imagination), so sagt Charles Wright Mills[1] (1967 [1959]), bestünde darin, die Probleme des Alltagslebens der Menschen, die Ungerechtheiten und Benachteiligungen, den Mächtigen zuzutragen und sie zur Entwicklung einer „guten“ Gesellschaft zu beraten. Hier wird ein Vertretungsanspruch der Benachteiligten durch die Soziologie formuliert, durchaus nicht wertneutral.

Die Aufgabe der Soziologie als Wissenschaft, so können wir heute festhalten, ist es, Gesellschaft zu erklären, zu verstehen, zu analysieren, zu beschreiben. Je rationaler und objektiver diese Erkenntnisse zustande kommen, desto fundierter ist auch politischer Einfluss möglich.

Die Diskussion darüber wird aber immer wieder geführt werden.

Verweise:

[1] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/mills/35bio.htm

Nächstes Kapitel: 1.4 Soziologisches Denken

Vorheriges Kapitel: 1.3 Soziologie als Wissenschaft der Aufklärung

1.4 Soziologisches Denken

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Was heißt es soziologisch zu denken? SoziologInnen müssen eine distanzierte Perspektive auf soziale Phänomene einnehmen, da auch sie selbst Teil der Gesellschaft sind. Abels (2009a: 64) schreibt „Soziologie beginnt bei dem Zweifel, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse sich von Natur aus so ergeben haben.“ Jeder Mensch (auch ein/e SoziologIn) hat im Alltag eine Vorstellung davon, was Wirklichkeit ist und folgt dabei seinem „gesunden Menschenverstand“ (Abels 2009a: 19). Genau darin besteht die Schwierigkeit der Soziologie. Soziologisches Denken beginnt dort, wo sich dieses Alltagswissen in Sicherheit wähnt. Luhmann spricht deshalb auch von der „Lehre des zweiten Blicks“. Überall, wo klar ist „dass man das so macht“, „dass das so ist“, sollten SoziologInnen näher hinsehen. Man sollte sich deshalb reflexiv der eigenen Vorannahmen bewusst sein, persönliche Werte und sachliche Analyse unterscheiden und das Selbstverständliche nicht als selbstverständlich betrachten (Abels 2009a: 19ff). Somit wird ein Denken in Strukturen möglich.

Vorheriges Kapitel: 1.4 Soziologisches Denken

2 Werte und Normen

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

„Werte geben einen allgemeinen Orientierungsrahmen für Denken und Handeln ab, Normen schreiben mehr oder weniger streng vor, wie gehandelt werden soll“ (Abels 2009b: 15). Doch warum halten sich Menschen an Normen und Werte? Und was passiert, wenn sie sich nicht daran halten? Auf diese Fragen versucht die Soziologie Antworten zu geben. Ebenso beschäftigt sie sich mit den Ursachen und Auswirkungen von Wertewandel.

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Kapitel: 2.1 Was sind Normen? Was sind Werte?

Vorheriges Kapitel: 2 Werte und Normen

2.1 Was sind Normen? Was sind Werte?

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

„Im soziologischen Sinne kann man unter Werten die bewusste oder unbewusste Vorstellungen der Mitglieder einer Gesellschaft verstehen, was man erstreben und wie man handeln soll“ (Abels 2009b: 15). Normen regeln das Zusammenleben und machen das Leben planbar. Sie sind verbindlicher als Werte (Peuckert 2004: 213). Normen und Werte sagen uns, wie wir handeln sollen: Nach einer Vorführung wird applaudiert, an der Supermarktkasse stellt man sich hinten an; wir kennen die Kleidungsvorschriften beispielsweise bei einem Begräbnis, am Strand oder im Büro. Dies ist keineswegs naturgegeben, es sind Menschen, die diese Werte und Normen geschaffen haben und sie sind deshalb auch kulturell geprägt. Wer in Japan zu Besuch ist, tut gut daran, sich nicht bei Tisch die Nase zu putzen, während es in Österreich peinlich wäre, dies nicht zu tun, wenn es dringend notwendig wäre. Werte sind daher immer an einen gesellschaftlichen Kontext gebunden, der aber nicht nur an den Landesgrenzen festzumachen ist. Auch innerhalb einer Gesellschaft können sich unterschiedliche Subkulturen herausbilden, in denen unterschiedliche Wertesysteme dominieren (z.B.: verschiedene Jugendkulturen) bzw. die gleichen Werte unterschiedlich interpretiert werden (z.B. Freiheit: in Kunst vs. Wirtschaft) (Peuckert 2006: 353).

Nächstes Kapitel: 2.2 Normkonformes und abweichendes Verhalten

Vorheriges Kapitel: 2.1 Was sind Normen? Was sind Werte?

2.2 Normkonformes und abweichendes Verhalten

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

„Werte geben einen allgemeinen Orientierungsrahmen für Denken und Handeln ab, Normen schreiben mehr oder weniger streng vor, wie gehandelt werden soll“ (Abels 2009b: 15). Doch warum werden Normen von den Menschen befolgt? Durch die Sozialisation internalisieren wir die gültigen Werte und Normen, wir handeln automatisch und es erscheint uns normal bzw. selbstverständlich und vernünftig auf diese Art und Weise zu handeln. Positive und negative Sanktion (Lob, Bestätigung, Bestrafung etc.) sichern die geltenden Normen ab. Wer in Badebekleidung in die Arbeit geht oder seinen Vorgesetzten plötzlich duzt, wird zur Ordnung gerufen.

Normen bestimmen also sowohl konformes als auch abweichendes Verhalten (Peuckert 2006: 213). Normen, die vom Staat sanktioniert werden, sind im Gesetz verankert. In einer Gesellschaft, in der eine Wertepluralisierung stattfindet, verlieren Normen und Werte allerdings ihre Orientierungsfunktion (Abels 2009b: 52).

Was passiert nun, wenn sich Personen nicht an diese gegebenen Vorschriften halten? Je nach Strenge der Norm werden sie sanktioniert, bis hin (falls diese Norm gesetzlich verankert ist) zur Sanktionierung durch die Justiz. Wäre nun eine Gesellschaft, in der es keine Normverstöße gäbe, eine Gesellschaft, die keine Sanktionen benötigt? Nach Durkheim[1] fördert ein seltener Verstoß die Verankerung der Norm im kollektiven Bewusstsein. Oder wie Abels (2009b: 54) sagt: „Normen, über die nicht geredet wird, verlieren ihre Wirkung.“ Strafen haben daher eine „nützliche Funktion“ (Durkheim 1976 [1895]: 181), auch für die Personen, die nicht bestraft werden: einerseits als Abschreckung und andererseits quasi als Erinnerung an die Existenz dieser Norm. Wo allerdings „zu häufig bekannt wird, dass Normen übertreten werden, verlieren sie ebenfalls ihre Wirkung“ (Abels 2009b: 54). Wenn die meisten Personen die rote Ampel missachten, verliert diese ihre bindende Wirkung. Popitz (1968: 17) spricht daher vom „Nutzen der Dunkelziffer“. Der Staat habe kein Interesse daran jede Normübertretung zu sanktionieren, da das Wissen um die ständige Übertretung die Norm schwächen würde. Wenn öffentlich bekannt wird, dass jede zweite Person Steuern hinterzieht, sinke die öffentliche Steuermoral (Abels 2009b: 56).

Verweise:

[1] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/durkheim/12bio.htm

Nächstes Kapitel: 2.3 Georg Simmel: Was hat einen Wert?

Vorheriges Kapitel: 2.2 Normkonformes und abweichendes Verhalten

2.3 Georg Simmel: Was hat einen Wert?

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Simmel[1] (1858-1918) schreibt in seinem Werk „Philosophie des Geldes“, dass die Dinge von Natur aus gleichwertig sind. Alle Dinge sind also in ihrer Existenz gleichberechtigt, nichts ist daher mehr wert als etwas anderes. Erst der Mensch misst den Dingen durch die Einführung einer Werthierarchie eine Bedeutung zu. Es handelt sich also um eine „Rangierung nach Werten“, die völlig losgelöst vom Naturzustand existiert und die die „Wirklichkeit in eine völlig autonome Ordnung fasst“ (Simmel 1989 [1900]: 23ff). Diese Werte sind keineswegs objektiv und unterscheiden sich von Mensch zu Mensch. Objekten wird die Chance auf die Befriedigung eigener Bedürfnisse zugeschrieben, sei es materiell, sozial oder geistig. Dadurch entsteht ein Wert, der neben der Wirklichkeit existiert (vgl. auch Abels 2009b: 19). Wo keine Anstrengung nötig ist, Befriedigung zu erreichen, weil beispielsweise die Möglichkeit der Befriedigung im Übermaß vorhanden ist oder auch als völlig unmöglich erscheint, verliert jede einzelne Möglichkeit an Wert (Abels 2009b: 19).

Verweise:

[1] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/simmel/42bio.htm

Nächstes Kapitel: 2.4 Wertewandel

Vorheriges Kapitel: 2.3 Georg Simmel: Was hat einen Wert?

2.4 Wertewandel

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Werte und Normen sind von Menschen geschaffen und daher auch einem Wandel unterworfen. So wäre es noch vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen, dass eine Frau und ein Mann ohne Trauschein in Österreich im selben Hotelzimmer übernachten, dass Schlagen keine geeignete Erziehungsmaßnahme ist usw. Zwei Forscher, die sich intensiv mit dem Thema Wertewandel vor dem Hintergrund des steigenden Wohlstands in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt haben, sind zum einen Ronald F. Inglehart (*1934), der einen Wandel von materialistischen Werten (physiologische Grundbedürfnisse, Leistung, Pflichterfüllung) zu postmaterialistischen Werten (Autonomie, antizipatives Engagement etc.) beobachtete und zum anderen Helmut Klages (*1930), der im Anschluss daran (auch mit Kritik an Inglehart) eine Zunahme von Selbstentfaltungswerten und einen Rückgang von Pflicht- und Akzeptanzwerten (vgl. Peuckert 2006: 354) beobachtete.

Inhalt

2.4.1 Ronald F. Inglehart: Materialistische und postmaterialistische Werte

Inglehart (*1934) geht in den 70er/80er Jahren davon aus, dass sozioökonomische Veränderung innerhalb einer Gesellschaft auch die Wertpräferenzen verändern und somit einen Wertewandel herbeiführen. Gleichzeitig würde ein Wertewandel wiederum die Struktur einer Gesellschaft verändern. Ausgehend von der Bedürfnispyramide nach Maslow (1970 [1954]) nimmt er eine Reihenfolge von Werten an, die von der Abdeckung der physiologischen Bedürfnisse wie Hunger und Durst bis hin zur Selbstverwirklichung reicht. Weiter geht er davon aus, dass auch das soziale Umfeld, in dem man aufwächst, entscheidenden Einfluss auf die eigene Werthaltung hat. Um diese Annahmen zu überprüfen, formulierte er zwei Hypothesen (Inglehart 1989: 92):

- Mangelhypothese: „Die Prioritäten eines Menschen reflektieren sein sozioökonomisches Umfeld: den größten subjektiven Wert misst man den Dinge zu, die relativ knapp sind.“

- Sozialisationshypothese: Die grundlegenden Wertvorstellungen eines Menschen spiegeln „weithin die Bedingungen wider, die in seiner Jugendzeit vorherrschend waren.“

Die Hypothesen bestätigten sich. Inglehart beobachtete in seinen Untersuchungen einen Wandel von materialistischen Werten (Absicherung von physischen Grundbedürfnissen, ökonomische Absicherung, Sicherheitsbedürfnisse etc.) zu postmaterialistischen Werten (Bedürfnis nach Zugehörigkeit, politische Freiheit, intellektuelle und ästhetische Befriedigung, Selbstverwirklichung etc.). Personen aus wohlhabenden Familien zeigten überwiegend postmaterialistische Ziele. Materialisten befanden sich hauptsächlich in älteren Generationen (Kriegskohorten). Die Nachkriegskohorten zeigten postmaterialistische Ziele (Inglehart 1989: 101 ff). Inglehart selbst nannte dies „The Silent Revolution“ (1977).

Die Ergebnisse von Inglehart wurden viel zitiert aber auch kritisiert. Die These sei übertrieben, die Fragen seien falsch gestellt worden und hätten nichts mit den Handlungen der Befragten zu tun (vgl. Abels 2009: 42). Unter den Kritikern war auch Helmut Klages[1] (*1930).

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.4.2

2.4.2 Helmut Klages: Selbstentfaltungswerte

Klages beobachtet (ähnlich wie Inglehart[1]) einen Wertewandel in den Industriegesellschaften und zeigt dies anhand des Wandels von Erziehungszielen im Zeitraum zwischen 1951 und 1998 in der BRD (Klages 2001: 730). Klages (1992: 12ff) kritisiert Inglehart allerdings stark. Klages meint, dass sich die von Inglehart formulierten materialistischen und postmaterialistischen Ziele nicht zwingend gegenseitig aufheben und folglich nicht auf einer Dimension liegen. Klages spricht von einem Wandel von Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zu Selbstentfaltungswerten, wobei sich diese nicht gegenseitig ausschließen, sondern „unabhängige Dimensionen des Werteraums [sind], die in der gesellschaftlichen Wirklichkeit verschiedene Kombinationen eingehen können“ (Klages 2001: 728). „Es sei vielmehr so, dass Werte flexibel und situationsangemessen gehandhabt würden“ (Abels 2009b: 49). Eltern würden einerseits ihren Kindern viele Freiheiten und Rechte einräumen, aber gleichzeitig die Meinung vertreten über deren Beruf, Bildung und Verhalten Einfluss nehmen zu wollen (Klages 1998: 118f).

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.4.1

Vorheriges Kapitel: 2.4 Wertewandel

3 Soziales Handeln

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Der Begriff des sozialen Handelns ist einer wichtigsten Begriffe der Soziologie. Denn laut Max Weber besteht die Aufgabe der Soziologie darin soziales Handeln deutend zu verstehen und in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich zu erklären (Weber 1968 [1920]: 542). Dabei bedeutet soziales Handeln nicht altruistisches Handeln, sondern Handeln, das in seinem Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen ist. Dieser Sinn entsteht aus zweckrationalen, wertrationalen, traditionalen oder affektuellen Bestimmungsgründen. Nicht jede soziale Handlung führt allerdings zu einer Interaktion. Mögliche Erklärungen warum und wie Interaktion ohne ständige Missverständnisse funktioniert, gibt der symbolische Interaktionismus.

Der Begriff der Handlung ist ebenfalls im Verhältnis zwischen Handlung und Struktur zu betrachten: was war zuerst da? Das handelnde Individuum oder die Gesellschaft?

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Kapitel: 3.1 Verhalten vs. (soziales) Handeln

Vorheriges Kapitel: 3 Soziales Handeln

3.1 Verhalten vs. (soziales) Handeln

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Laut Max Weber[1] ist es die Aufgabe der Soziologie soziales Handeln deutend zu verstehen und in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich zu erklären (Weber 1968 [1920]: 542). Doch was bedeutet „soziales Handeln“ oder besser gesagt: was bedeutet es nicht?

Soziales Handeln meint nicht - wie im Alltag vielleicht gebräuchlich - gutes, nettes oder helfendes Handeln. Es ist ebenso von einem instinktiven Verhalten zu unterscheiden. Zusammenzuzucken, wenn es donnert, ist kein Handeln sondern Verhalten. Handeln nach Weber bedeutet sinnhaftes Handeln. Das bedeutet nicht, dass mein Handeln tatsächlich objektiv sinnvoll ist – es geht um einen subjektiv gemeinten Sinn (im Gegensatz zum Verhalten). Ich meine etwas mit meinem Handeln (Bsp: Ich öffne das Fenster, um zu lüften. Ich gehe spazieren, um ein wenig Bewegung zu machen. Ein Autofahrer fährt langsam über die Schwelle an der Schule vorbei, um sein Auto zu schonen usw.).

Die genaue Definition nach Weber lautet:

„''«Handeln» soll (...) ein menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder innerliches Tun, Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden.''“ (Weber 1968 [1920]: 542) '

Handeln bedeutet also auch unterlassenes Handeln.

„''«Soziales Handeln» aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist''“ (ebd.: 542).

Die Soziologie beschäftigt sich vor allem mit Letzterem: dem sozialem Handeln. Wir beziehen uns in unserem Sinn des Handeln auf andere (Bsp.: Ich drehe das Handy im Kino ab, um die übrigen BesucherInnen nicht zu stören. Ich gehe spazieren, da die Nachbarn laut Musik hören. Der Autofahrer fährt langsam an der Schule vorbei über die Schwelle, um die Kinder nicht zu gefährden. Ich verdrehe die Augen, weil an der Supermarktkasse jemand nur mit Cent-Münzen zahlt. usw.).

Nicht nur wir selbst handeln sinnhaft, wir unterstellen auch anderen Personen, dass sie mit ihrem Handeln etwas Bestimmtes meinen. Weber bringt folgendes Beispiel: Zwei Fahrradfahrer prallen an einer unübersichtlichen Kreuzung zusammen, da sie sich nicht gesehen haben. Es handelt sich hier um ein Ereignis, nicht um eine soziale Handlung. Wenn anschließend einer den anderen schlägt, da er glaubt, der andere hätte ihn absichtlich niedergefahren (er denkt, der andere hätte mit seinem Handeln etwas gemeint, hätte sozial gehandelt), dann ist das eine soziale Handlung.

Für eine soziale Handlung müssen die anderen Personen nicht notwendigerweise anwesend sein: Räume ich ein Holzscheit von der Bundestraße weg, damit der/die nächste AutofahrerIn nicht darüberfährt, ist es eine soziale Handlung, auch wenn diese Person nie davon erfahren wird. Nicht jede soziale Handlung führt also zu einer Interaktion[2].

Verweise:

[1] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/weber/49bio.htm

[2] Siehe Kapitel 3.3

Nächstes Kapitel: 3.2 Bestimmungsgründe des Handelns nach Max Weber

Vorheriges Kapitel: 3.1 Verhalten vs. (soziales) Handeln

3.2 Bestimmungsgründe des Handelns nach Max Weber

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Von sozialem Handeln[1] wird laut Max Weber gesprochen, wenn die Handlung dem „gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist.“ Doch wann ist eine Handlung subjektiv sinnvoll? Max Weber nennt vier idealtypische Bestimmungsgründe sozialen Handelns (Weber 1985 [1920]: 565):

- Zweckrationales Handeln: Zweck, Mittel und Nebenfolgen werden rational abgewogen. Die bestmögliche Handlung wird ausgewählt.

- Wertrationales Handeln: Es wird nach ethischen, ästhetischen oder auch religiösen Forderungen und Geboten gehandelt, ohne dabei auf die Folgen des Handelns Rücksicht zu nehmen. Man fühlt sich in seinem Handeln einem gewissen Eigenwert der Sache an sich verpflichtet und handelt dementsprechend (z.B.: religiöses Handeln, Gehorsam der Offiziere, ökologisches Handeln, fundamentalistisches Gedankengut etc.).

- Affektuelles Handeln: Ohne Rationalisierung und ohne Reflexion wird auf einen äußeren Reiz reagiert. Dies enthält Gefühle und Emotionen. Dieser Handlungstyp befindet sich zumeist an der Grenze zu dem, was uns bewusst sinnhaft erscheint.

- Traditionales Handeln: Es wird gehandelt, da immer schon so gehandelt wurde. Man handelt aus Gewohnheit.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 3.1

Nächstes Kapitel: 3.3 Interaktion

Vorheriges Kapitel: 3.2 Bestimmungsgründe des Handelns nach Max Weber

3.3 Interaktion

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Wir unterstellen uns gegenseitig, dass wir mit unserem Handeln einen subjektiven Sinn verfolgen, dass wir etwas mit unserer Handlung meinen (soziales Handeln[1]). Aber nicht jede soziale Handlung führt notwendigerweise zu einer Interaktion. „Interaktion heißt, dass wenigstens zwei Individuen miteinander und aufeinander bezogen handeln.“ (Abels 2009b: 184). Georg Simmel[2]] (1894: 54) spricht, wenn er von Gesellschaft spricht, von Wechselwirkungen zwischen den Individuen, was er als den Prozess der Vergesellschaftung bezeichnet. Ausgangsbasis, wenn man von Gesellschaft spricht, sind also die Individuen und ihre Beziehungen untereinander. Doch wie oder besser gesagt warum funktioniert eine solche Interaktion? Keiner kann in den anderen hineinsehen und so dessen subjektiven Sinn ablesen. Wie ist es möglich, dass wir uns nicht am laufenden Band missverstehen und Interaktion funktioniert? Eine Erklärung dafür bietet der Symbolische Interaktionismus. George Herbert Mead[3] und sein Schüler Herbert Blumer gelten als die Begründer.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 3.1

[2] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/simmel/42bio.htm

[3] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/mead/32bio.htm

Nächstes Kapitel: 3.4 Symbolischer Interaktionismus: Warum funktionieren Interaktionen?

Vorheriges Kapitel: 3.3 Interaktion

3.4 Symbolischer Interaktionismus: Warum funktionieren Interaktionen?

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Laut George Herbert Mead[1] (1974 [1934]: 44) ist Verhalten reaktiv und prospektiv. Wir sind in unserem Handeln also von dem Handeln der anderen beeinflusst und stellen uns vor, wie sich der/die andere verhalten wird. Interaktion ist demnach „ein permanenter Prozess des Handelns, Beobachtens und Entwerfens weiterer Handlungen“ (Abels 2009b: 185). Durch die Verwendung von Symbolen, an denen sich die Handelnden orientieren, versuchen sie sich den Sinn ihres Handelns gegenseitig anzuzeigen. Symbole sind Zeichen oder Begriffe, in denen ein allgemeiner oder bestimmter Sinn zum Ausdruck kommt. Sie repräsentieren einen komplexen Zusammenhang, sind aber interpretierbar. Es erfolgt keine automatische Reaktion, sondern es sind mehrere Deutungen möglich (Mead 1974 [1934]: 164f.). Signifikante Symbole sind Zeichen, die bei allen InteraktionsteilnehmerInnen die gleiche Reaktion auslösen (ebd.: 188f). Das bedeutendste signifikante Symbol ist die Sprache.

Symbole werden in einer Interaktion bestätigt und verändert. Die Situation wird gemeinsam definiert. Dies schafft objektive Handlungsbedingungen innerhalb der Interaktion und formt die Struktur weiterer Interaktionen.

Herbert Blumer (1978: 81) formuliert zusammenfassend drei Prämissen:

- Menschen handeln Dingen gegenüber auf der Grundlage der Bedeutung, die diese Dinge für sie haben. (Als Dinge werden in diesem Fall nicht nur Dinge physischer Natur bezeichnet, sondern auch Institutionen[2], Leitideale, Handlungen anderer Personen etc.)

- Diese Bedeutung entsteht oder wird abgeleitet im Interaktionsprozess, die man mit seinen Mitmenschen eingeht.

- Diese Bedeutung ist historisch wandelbar, da sie in einem interpretativen Prozess durch die betreffende Person abgeändert wird.

Kommunikation gelingt also, weil die Beteiligten sich den Sinn ihres Handelns über gemeinsame Symbole erschließen. Die Bedeutung von Dingen steht nicht von vornherein fest, sondern wird in Interaktionen ausverhandelt und unterliegt daher einem Wandlungsprozess.

Verweise:

[1] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/mead/32bio.htm

[2] Siehe Kapitel 4

Nächstes Kapitel: 3.5 Vom Verhältnis von Handlung und Struktur

Vorheriges Kapitel: 3.4 Symbolischer Interaktionismus: Warum funktionieren Interaktionen?

3.5 Vom Verhältnis von Handlung und Struktur

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf RichterEine Frage, die in der Soziologie immer wieder diskutiert wird, ist die Frage auf welcher Ebene soziologische Fragestellungen behandelt werden sollen: auf der strukturellen also der Makroebene - oder auf der Mikroebene, die die Handlungen der Individuen in den Fokus nimmt? Damit ist ein Grundproblem der Soziologie angesprochen: das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft. Dies kann an zwei Klassikern festgemacht werden. ' Karl Marx[1] ' (1818-1883) beispielsweise trat dafür ein, dass die Handlungen der Individuen rein aus der Struktur heraus erklärbar wären, was einen Zugang auf der Makroebene erfordert. John Stuart Mill (1806-1873) hingegen argumentiert, dass Gesellschaft nur durch die Betrachtung der einzelnen Individuen betrachtet werden kann. Menschen handeln, Individuen orientieren sich in ihrem Handeln an den Handlungen anderer. Es entstehen Strukturen.

Moderne soziologische Theorien versuchen dieses Problem von verschiedenen Seiten zu lösen. Sie beschäftigen sich entweder stärker mit strukturellen Fragen (Strukturfunktionalismus, Systemtheorie) oder mit den handelnden Individuen (interpretative Soziologie). Manche theoretische Ansätze wollen eine Verbindung zwischen beiden Bereichen modellieren, wie etwa der symbolisch- materialistische Ansatz von Pierre Bourdieu[2] (1930-2002) oder auch die Strukturierungstheorie von Anthony Giddens

Anthony Giddens[3] (*1938) löst die genannte Problematik auf, in dem er von einer Dualität der Struktur spricht. Abels (2009b: 168) fasst dies folgendermaßen zusammen:

- „Die Akteure handeln und schaffen durch ihr Handeln Bedingungen des weiteren Handelns – für sich und für die anderen, also Strukturen;

- Aber sie handeln unter dem Eindruck der Strukturen, die vorher schon bestanden, mit dem Gepäck ihrer Sozialisation und in Reaktion auf das Handeln der anderen. Handeln ist also strukturiert.“

Trotzdem ist bis heute die Frage des Zusammenhangs zwischen Individuum und Gesellschaft nicht gelöst. Neuere ethnographisch vorgehende Richtungen meinen, die Frage sei falsch gestellt. Sie konzentrieren sich auf die tatsächlichen Handlungen, beobachten, wo und wie Wechselwirkungen zustande kommen und dadurch Soziales entsteht. Sie bestechen durch genaue Beschreibung, ohne allgemeine theoretische Modelle von Gesellschaft zu entwickeln. Prominent vertreten ist dieser Ansatz in der Akteur-Netzwerktheorie Bruno Latours (*1947). Die Frage nach dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft ist weiterhin unbeantwortet und bleibt ein breites Betätigungsfeld soziologischer Theoriebildung und empirischer Untersuchungen.

Verweise:

[1] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/marx/30bio.htm

[2] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/bourdieu/06bio.htm

[3] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/giddens/18bio.htm

Vorheriges Kapitel: 3.5 Vom Verhältnis von Handlung und Struktur

4 Institution

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Im Alltag werden die Begriffe Institution und Organisation meist synonym gebraucht. Institution bezieht sich dann eher auf öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser, Behörden etc. Als Organisationen werden dagegen eher Produktions- und Dienstleistungsbetriebe wie Kaufhäuser, Fabriken, Unternehmen etc. bezeichnet (Gukenbiehl 2008: 146). Die sozialwissenschaftliche Unterscheidung ist jedoch anders zu treffen:

Gemeinsam ist beiden „die geregelte Kooperation von Menschen, ein Zusammenwirken und Miteinanderumgehen, das weder zufällig noch beliebig so geschieht.“ (Gukenbiehl 2008: 146). Doch worin liegt nun der Unterschied? Abels (2009a: 174) definiert die beiden Begriffe folgendermaßen:

„Eine Institution stellt ein soziales Regelsystem dar, das historisch aus menschlicher Praxis gewachsen ist, sich aber weitgehend verselbständigt hat.“ Es ist also ein Bündel an Normen und Werten, die soziale Wirklichkeit strukturieren und sozial konstruiert sind. Es sind „vielfältige Formen geregelten Zusammenwirkens“ (Gukenbiehl 2008: 147). Sie existieren bereits vor unserer Geburt, wir erlernen sie im Rahmen der Sozialisation und sie erscheinen uns dadurch objektiv bzw. handeln wir meist unbewusst danach.

Beispiele: Ehe, Sprache, Begrüßung, Religion, Tausch, Kauf etc.

'„Eine Organisation[1] ist ein rationales Zweckgebilde, das durch bewusstes ''''' Denken und Handeln hervorgebracht wurde.“ Es sind geregelte Kooperationen, die auf Rationalität basieren. Sie haben eine verbindliche Struktur und Ordnung, sind auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet bzw. zu einem bestimmten Zweck gebildet worden.

Beispiele: Katholische Kirche, Fußballverein, Firmen, Magistrat etc.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 5

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Kapitel: 4.1 Institution bei Durkheim: "Soziale Tatsachen"

Vorheriges Kapitel: 4 Institution

4.1 Institution bei Durkheim: "Soziale Tatsachen"

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Laut Emile Durkheim[1] sind es die Institutionen, er spricht von „soziale Tatsachen“, die das Denken und Handeln der Individuen bestimmen. In einer Gesellschaft gibt es Vorstellungen darüber, was man wie tut bzw. tun darf und was man bzw. wie nicht macht, ohne dass man sich darüber verständigen muss: Wie begrüßt man sich? Wie läuft Unterricht ab? Wie diskutiert man? Wie kauft man etwas? Was passiert auf einem Polterabend? (Wie) feiert man Geburtstag/Weihnachten? Was ist Familie? Was ist adäquate Kleidung in welcher Situation? Wie verhält man sich im Straßenverkehr? In all diesen Fragen stecken „Formen geregelten Zusammenwirkens“ (Gukenbiehl 2008: 147), die sozialen Ursprungs sind. Ich muss nicht überlegen, was im Unterricht passiert. Ich habe eine Vorstellung davon, was Unterricht ist: ein Raum mit einer bestimmten Einrichtung (Schulbänke, Tafel, Sessel; auch mit entsprechender Anordnung im Raum), ein/e ausgebildete/r LehrerIn, mehrere SchülerInnen, bestimmte Verhaltensvorschriften: kein Reden ohne Aufzeigen usw. Ich weiß, dass im Straßenverkehr der/die Rechtskommende Vorrang hat und ich bei einer roten Ampel stehen zu bleiben habe.

Die Vorstellungen dieser als objektiv erscheinende Realität (den sozialen Tatsachen) nennt Durkheim „Kollektivbewusstsein“, das seinen Ursprung außerhalb des Individuums selbst hat. Es ist das Bewusstsein von Dingen, die bereits vor der eigenen Geburt existiert haben. Hier auch Beispiele von Durkheim (1976[1895]: 105f.) selbst: Vorstellungen der Pflichten als Bruder, Gatte oder des Bürgers; Bräuche und Glaubenssätze der Religion, Zeichensystem, um Gedanken auszudrücken, Münzsystem oder Kreditpapier.

Institutionen stellen sich als Regeln in der Gesellschaft fest. Durch die Sozialisation erscheinen uns Institutionen wie Sprache, Münzsysteme und Ehe normal und schon fast natürlich. Sie üben daher Zwang auf uns aus. Wir kommen nicht auf die Idee anders zu handeln (wir begrüßen uns nicht durch Winken mit dem Fuß, sondern mit der Hand). Da wir die sozialen Tatsachen internalisiert haben, handeln wir automatisch und sind uns dieses Zwangs nur selten bewusst. Ähnlich wie Normen und Werte[2] sind mit Institutionen negative und positive Sanktionen verbunden. Möchte ich in Österreich an der Supermarktkasse mit Dollar bezahlen, wird mir das meist verwehrt bleiben.

Damit eine Institution entstehen kann, müssen laut Durkheim (1976[1895]) mehrere Individuen begonnen haben ihre Tätigkeiten zu vereinen und dadurch etwas Neues zu schaffen. „Wo der Verkehr durch eine rote Ampel geregelt wird, hat es jemanden gegeben, der eine zweckmäßige Regelung mit diesem Zeichen zum Ausdruck gebracht hat, und mindestens einen anderen, der durch sein Handeln bestätigte: Ich habe verstanden“ (Abels 2009a: 142).

Verweise:

[1] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/durkheim/12bio.htm

[2] Siehe Kapitel 2

Nächstes Kapitel: 4.2 Berger und Luckmann: Entstehung von Institutionen

Vorheriges Kapitel: 4.1 Institution bei Durkheim: "Soziale Tatsachen"

4.2 Berger und Luckmann: Entstehung von Institutionen

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

In ihrem Buch „Die Gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ beschreiben Peter L. Berger (*1929) und Thomas Luckmann (*1927) die Entstehung von Institutionen aus Handlungsgewohnheiten[1] und Routinen, die habitualisiert werden. Reziproke Typisierung[2] ermöglicht es gegenseitigen Erwartungen gerecht zu werden. Die Faktizität[3] der Institution entsteht durch Historizität und scheinbare Objektivität und erschwert uns dadurch den sozialen Entstehungszusammenhang zu erkennen.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 4.2.1

[2] Siehe Kapitel 4.2.2

[3] Siehe Kapitel 4.2.3

Inhalt

4.2.1 Habitualisierung

Erfolgreiches Verhalten wird zum typischen Verhalten und als Muster weiteren Handelns verinnerlicht. Das Muster wird zum Habitus. Dadurch muss nicht jede Situation neu bestimmt werden. Institutionalisierung ist das Ergebnis von Habitualisierungsprozessen. Es entstehen Typisierungen (Institutionen).

4.2.2 Reziprozität der Typisierung

Die Reziprozität der Typisierung ist dabei zentral: Institutionen werden Allgemeingut und „sind für alle Mitglieder der jeweiligen gesellschaftliche Gruppe erreichbar“ (Berger/Luckmann 2009: 58). Diese Regeln stellen Verhaltensmuster auf und alternative Handlungsmöglichkeiten werden nicht mehr bedacht (Bsp: Beim Erblicken eines angesteckten Eherings komme ich nicht auf die Idee, dass dies „geschieden“ bedeutet). Durch das Vorhandensein der Institution wird menschliches Verhalten also kontrolliert. Wenn Person A und Person B TrägerInnen von typischen Handlungen werden, sind sie TrägerInnen von Rollen[1]. Es erfolgt eine Generalisierung von Erwartungen (=Typisierungen), wodurch das Handeln der Individuen wechselseitig kalkulierbar wird, was die Orientierung im Leben mit anderen erleichtert.

Ein Beispiel: Wir müssen dem Kassierer an der Supermarktkasse nicht erklären, was wir von ihm wollen, und er uns umgekehrt auch nicht: er erwartet, dass wir alle Artikel auf das Förderband legen, wir erwarten, dass wir bei ihm (mit Euro) zahlen können (nicht schon an der Wursttheke) und anschließend die Produkte mitnehmen können, ohne dass dieser die Polizei ruft. Dabei „spielen“ wir die soziale Rolle[2] der KundInnen und er die des Kassierers.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 6

[2] Siehe Kapitel 6

4.2.3 Faktizität

„Solange entstehende Institutionen lediglich durch Interaktion von A und B aufrechterhalten werden, bleibt ihr Objektivitätszustand spannungsvoll, schwankend, fast spielerisch (…). Das ändert sich jedoch mit der Weitergabe an eine neue Generation“ (Berger/Luckmann 2009: 62). Die Faktizität „verhärtet“ und „verdichtet“ sich. Die Institution erscheint als natürlich (z.B.: Sprache) nicht als Übereinkunft. Die neue Generation lernt: „So ist das!“. Die institutionelle Welt wird zur Geschichte (Historizität) und erhält so Objektivität, wobei sie dennoch eine konstruierte Objektivität ist. Das Moment, an dem wir die Fähigkeit verlieren Dinge anders zu denken, nennen Berger/Luckmann Verdinglichung: Es „ist die Auffassung von menschlichen Produkten, als wären sie etwas anderes als menschliche Produkte: Naturgegebenheiten, Folgen kosmischer Gesetze oder Offenbarungen eines göttlichen Willens“ (Berger/Luckmann 2009: 95).

Vorheriges Kapitel: 4.2 Berger und Luckmann: Entstehung von Institutionen

5 Organisation

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Organisationen sind ('im Gegensatz zu Institutionen[1]) ' rationale Zweckgebilde. Sie sind also zum einen von Rationalität gekennzeichnet und andererseits zu einem bestimmten Zweck bzw. Ziel erschaffen worden (vgl. Abels 2009a: 174).

Abels (2009a: 178ff) fasst typische Merkmale einer Organisation zusammen:

- Mitglieder (damit einher gehen geregelte Aufgaben bzw. Ein- und Austrittsbedingungen, Qualifikationsansprüche)

- Umwelt (Organisation ist kein geschlossenes System, sondern interagiert mit Umwelt)

- Ziel und Zweck (Funktion der Organisation)

- Rationalität (effektiv, rasch, zweckrational)

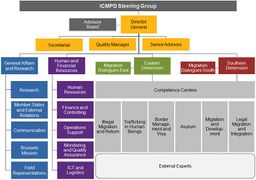

- Formalisierung und Struktur (formal strukturiert: vertikale und horizontale Differenzierung, Rollensysteme mit Funktionen)

- Zielspezifität (formelle Ziele: offiziell festgelegt, Koordination der Beteiligten nach diesen Zielen; informelle Ziele: z.B. Betriebsklima, Form der Zusammenarbeit der MitarbeiterInnen; Konfliktpotenzial zwischen formellen und informellen Zielen!)

Beispiele für Organisationen: Banken, Kaufhäuser, Parteien, Gesangsverein, Schule, Forschungsinstitute, Altenheim, Kindergarten, Sportverein, Museen, Krankenhäuser, Jugendverband etc.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 4

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Kapitel: 5.1 Taylorismus - Scientific Management

Vorheriges Kapitel: 5 Organisation

5.1 Taylorismus - Scientific Management

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf RichterZu Beginn der Organisationsforschung standen vor allem arbeits- und betriebswirtschaftliche Aspekte im Fokus der Untersuchungen. Allen voran ist Frederick W. Taylor zu nennen, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Frage nach Produktivitätssteigerung nachging. Er vertrat die These, dass u.a. Arbeitsteilung, Standardisierung der Arbeitsabläufe, Feststellung von Leistungskurven, fixe Arbeitszeiten und Pausen, Vorgabe eines Arbeitspensums und Akkordentlohnung eine Produktivitätssteigerung bewirken (Taylor 2011 [1911]). Es sollte also nicht mehr der Mensch an erster Stelle stehen, sondern die Organisation selbst. Taylor war überzeugt, dass diese Entwicklung auch den ArbeiterInnen selbst nützt, da auch diese an der individuellen Zurechnung ihrer Arbeit Interesse hätten (vgl. auch Abels 2009a: 191). Dieser Ansatz wurde als Taylorismus bekannt.

Um diese Erkenntnisse zu Erweitern und auch Wissen über die Gestaltung des Arbeitsumfeldes (wie Raumtemperatur, Nahrungsaufnahme etc.) zu erhalten, wurde von Roethlisberger, Mayo und Dickson in den Hawthorne-Werken[1] von 1927-1933 eine Untersuchung durchgeführt. Ziel war es, ideale Bedingungen für die Produktion zu ermitteln. Entdeckt wurde dabei die Bedeutung menschlicher Beziehungen innerhalb einer Organisation (human relations).

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 5.2

Nächstes Kapitel: 5.2 Das Hawthorne Experiment

Vorheriges Kapitel: 5.1 Taylorismus - Scientific Management

5.2 Das Hawthorne Experiment

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Eines der bekanntesten Experimente zum Thema Organisation war das von Frotz J. Roethlisberger, Elton Mayo und William J. Dickson zwischen 1927 und 1933 durchgeführte Experiment in den Hawthorne Werken. Die Forscher versuchten die damals vorherrschende Theorie des Scientific Management[1] zu erweitern, um Wissen über das ideale Arbeitsumfeld im Sinne einer Produktivitätssteigerung zu generieren.

Im Rahmen der Experimente wurden in einer Experimentalgruppe Arbeitsbedingungen verändert und in einer Kontrollgruppe konstant gehalten. Dabei wurden beispielsweise Treatments in Bereichen wie Pauselänge, Arbeitstaglänge, Arbeitswochenlänge, Entlohnung auf Leistungsgrundlage und Verhalten des Vorarbeiters gesetzt (Roethlisberger et al. 1964 [1939]).

Es zeigte sich, dass sowohl in der Experimentalgruppe als auch in der Kontrollgruppe eine Steigerung der Produktion verzeichnet wurde. Nach diesem überraschenden Ergebnis wurden Interviews mit den ArbeiterInnen durchgeführt. Zwei zentrale Ergebnisse ließen sich ableiten (vgl. Abels 2009: 190):

- ArbeitnehmerInnen können nicht auf einen homo oeconomicus reduziert werden: Durch die Anwesenheit der ForscherInnen fühlten sich die ArbeiterInnen als Individuen stärker wahrgenommen, was sie zu einer höheren Leistung antrieb. Dies war im Konzept des Scientific Management nicht vorgesehen.

- Es existiert neben der formellen auch eine informelle Organisation: es herrschen zum einen informelle Absprachen darüber, wie viel gearbeitet wird, und zum anderen existiert eine informelle Statushierarchie unabhängig von den formellen Hierarchien. Bestimmte ArbeiterInnen haben auf die übrigen ArbeiterInnen mehr Einfluss als andere.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass menschliche Beziehungen (human relations) einen entscheidenden Einfluss auf Organisationen nehmen. Die Ergebnisse sind auch heute noch grundlegend für die organisationssoziologische Forschung.

Unter Hawthorne Effekt versteht man bis heute, wenn das Verhalten der untersuchten Personen alleine durch die Anwesenheit der ForscherInnen verändert wird, und somit das Forschungsergebnis beeinflusst wird.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 5.1

Nächstes Kapitel: 5.3 Organisation als soziales System

Vorheriges Kapitel: 5.2 Das Hawthorne Experiment

5.3 Organisation als soziales System

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Ausgehend von der Theorie des amerikanischen Soziologen Talcott Parsons[1]]' (1902- 1979), nach dem Organisationen stets zielorientierte soziale ' Systeme sind, spricht Niklas Luhmann[2] (1927-1998) von sozialen Systemen, „wenn die Handlungen mehrere Personen sinnhaft aufeinander bezogen werden und dadurch in ihrem Zusammenhang abgrenzbar sind von einer nichtdazugehörigen Umwelt" (Luhmann 1975: 9). Kommunikation kommt dabei eine maßgebliche Rolle zu: "Sobald überhaupt Komunikation unter Menschen stattfindet, entstehen soziale Systeme" (Luhmann 1975: 9). Kommunikation startet eine Geschichte, die selektiert, da "nur einige von viele Möglichkeiten realisiert" (ebd.: 9) werden. Es erfolgt eine Selektion: Worüber wird kommuniziert? Worüber wird nicht kommuniziert? In der Soziologie werden beispielsweise kaum Erklärungen aus den Erkenntnissen der Physik oder Chemie diskutiert bzw. zur Erklärung sozialer Phänomene herangezogen. Davon abhängig wie der Prozess dieser Selektion und der Grenze zur Umwelt ausfällt, bilden sich verschiedene soziale Systeme (vgl. Abels 2009a: 196ff): Neben Interaktionssystemen, wo die Grenzziehung durch An- oder Abwesenheit erfolgt, und Gesellschaftssystemen (Interaktionen mit anderen sind möglich; ist aber thematisch offener, da auch auf Abwesende Bezug genommen werden kann) spricht Luhmann von Organisationssystemen: es sind besondere Sozialsysteme mit generalisierten Handlungs- und Erwartungsstrukturen. Sie besitzen eine eigene Rationalität, eigene Imperative. Sie „koordinieren Interaktion unter sachlichen Aspekten und trennen zwischen Individuum und Rolle[3] “ (Abels 2009a: 198).

Verweise:

[1] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/parsons/39bio.htm

[2] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/luhmann/26bio.htm

[3] Siehe Kapitel 6

Vorheriges Kapitel: 5.3 Organisation als soziales System

6 Soziale Rolle

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Der Begriff der sozialen Rolle ist in der Soziologie mittlerweile nicht ganz unumstritten. Bahrdt (2003: 67) warnt davor, die ganze Welt durch eine Rollentheorie zu erklären zu wollen, und betont, man solle den Begriff als reines Instrument auffassen, um soziale Phänomene zu erfassen. Es handelt sich also um einen wichtigen soziologischen Begriff neben anderen.

Es können zwei grundsätzliche Sichtweisen auf die soziale Rolle innerhalb der Soziologie unterschieden werden, wobei sie sich nicht notwendigerweise widersprechen, aber andere Schwerpunkte setzen:

Talcott Parsons[1] (1902-1979) gilt als Begründer der – sagen wir einmal – „klassischen“ Rollentheorie in einer strukturfunktionalistischen Tradition, die laut Peuckert (2006: 243) vor allem in stark formalisierten Zusammenhängen ihre Anwendung findet. Demnach will das Individuum selbst an den an es herangetragenen sozialen Rollen festhalten, um zur Systemerhaltung beizutragen. Zentral ist hier die Normativität der sozialen Rolle. Dabei können auch Rollenkonflikte im Rollenträger entstehen: entweder auf Grund der Erwartungen verschiedener Bezugsgruppen (Intrarollenkonflikt[2]) oder durch die Einnahme mehrerer Rollen gleichzeitig (Interrollenkonflikt[3]). Die interaktionistische Rollentheorie [4] (George H. Mead) gibt gerade für weniger vorstrukturierte Interaktionen ein gutes Instrument (Peuckert 2006: 244). Sie verwendet einen dynamischeren Rollenbegriff und geht davon aus, dass in der konkreten Situation die Rolle ausverhandelt, interpretiert und womöglich auch modifiziert werden muss, um das Rollenspiel erfolgreich zu gestalten.

Verweise:

[1] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/parsons/39bio.htm

[2] Siehe Kapitel 6.2

[3] Siehe Kapitel 6.2

[4] Siehe Kapitel 6.3

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Kapitel: 6.1 Soziale Rolle: Strukturfunktionalistische Begriffsbestimmung

Vorheriges Kapitel: 6 Soziale Rolle

6.1 Soziale Rolle: Strukturfunktionalistische Begriffsbestimmung

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Unter dem Begriff soziale Rolle wird in der strukturfunktionalistischen Soziologie üblicherweise ein Bündel von Verhaltenserwartungen verstanden, die an einzelne Individuen oder auch ganze Gruppen herangetragen werden (vgl. Bahrdt 2003: 67). Von Studierenden wird erwartet Vorlesungen und Seminare zu besuchen, in der Universitätsbibliothek zu recherchieren, eigenständig zu lernen usw. Ebenso werden Erwartungen an Mütter, Väter, LehrerInnen, PolitikerInnen etc. gerichtet. Rollen transportieren die Information „was sich in dieser Position gehört“. Das Verhalten der Personen wird vorhersagbar und erleichtert die Interaktion. So nimmt ein Student gegenüber seinem Professor die soziale Rolle des Studenten ein, nicht die des Sohnes und umgekehrt, ohne dass lang darüber diskutiert werden muss. Er wird ihn nicht nach seinen Sommerplänen fragen, sondern wird sich auf gewisse Gesprächsthemen beschränken, bestimmte Interaktionsregeln einhalten usw. Soziale Rollen geben also Orientierung in sozialen Situationen und sind genauso wie andere Normen[1] durch Sanktionen abgesichert. Rollenvorschriften sind also „spezielle Normen, die nur für diejenigen gelten, die eine bestimmte Position innehaben“ (Bahrdt 2003: 68). Dabei ist diese Erwartung zwar an die jeweilige Person gerichtet, bezieht sich aber eigentlich auf die sozialen Positionen, die der Akteur einnimmt (vgl. Peuckert 2006: 242).

Nach Parsons [2]] (1902-1979) sind soziale Rollen die Schnittstelle zwischen dem Individuum (Persönlichkeitssystem), dem Kollektiv (soziales System) und den Normen (kulturelles System). Normen sind auf die Strukturerhaltung des Sozialsystems ausgerichtet. Das Individuum muss in Folge dessen dazu gebracht werden, seine persönlichen Interessen an den Normen auszurichten, um somit das soziale System zu erhalten. „Talcott Parsons will mit seiner Theorie der Rolle erklären, wie Individuen dazu kommen, sich verhalten zu wollen, wie sie sich verhalten sollen“ (Abels 2009b: 103). Dies passiert durch „erfolgreiche“ Sozialisation, wodurch das Individuum dazu gebracht wird, seine Handlungsmotivation auf das soziale System hin auszurichten und den Normen freiwillig zuzustimmen. Parsons Schüler Robert K. Merton[3] (1910-2003) entgegnete, dass in der Realität nicht alle Individuen den Normen freiwillig zustimmen würden, und entwickelte seine Theorie des „abweichenden Verhaltens“ (Anomie). Darüber hinaus entgegnet er, dass „eine soziale Ordnung, die mit angeblich universellen Zielen das Handeln ihrer Mitglieder überfordert“ (Abels 2009b: 114), da Werte und Rollen immer nur in Rückkoppelung auf ihre Bezugsgruppe[4] gelten (z.B. Subkultur, bestimmte Firma, Betrieb, Organisation).

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2

[2] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/parsons/39bio.htm

[3] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/merton/33bio.htm

[4] Siehe Kapitel 7.3

Nächstes Kapitel: 6.2 Intra- und Interrollenkonflikte

Vorheriges Kapitel: 6.1 Soziale Rolle: Strukturfunktionalistische Begriffsbestimmung

6.2 Intra- und Interrollenkonflikte

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Robert K. Merton[1]] (1910-2003), ein Schüler von Talcott Parsons[2], meint, dass zu jeder sozialen Position nicht nur eine einzige Rolle, sondern ein gesamtes Rollen- Set gehört, wobei nicht alle Rollen ständig in Interaktion bzw. sichtbar sind. Das impliziert mehrere Erwartungen an eine/n PositionsträgerIn, die unter Umständen sogar im Widerspruch zu einander stehen. Es entstehen sogenannte Rollenkonflikte.

- Intrarollenkonflikt: An ein und dieselbe Rolle werden unterschiedliche widersprüchliche Erwartungen gerichtet. Eine Rolle kann also von verschiedenen Erwartungen unterschiedlicher Bezugsgruppen konfrontiert sein. Beispiele: eine Volksschullehrerin, die pädagogisch motiviert keine Hausaufgaben geben möchte, damit aber gegen den Willen des Direktors und der Eltern handeln würde. Der Werkmeister, der untergebenen ArbeiterInnen, KundInnen und dem Inhaber gegenüber steht. (vgl. Abels 2009b: 115f)

- Interrollenkonflikt: An ein Individuum werden verschiedene Erwartungen an verschiedene Rollen gestellt. Beispiel: Lehrer ist verwandt mit einem Schüler und soll dessen Schularbeit benoten. Ein Student hat für eine Prüfung zu lernen, ist als bester Freund auf die Abschiedsfeier eines Kumpels eingeladen und sollte aber eigentlich seiner Tante beim Umziehen helfen. (vgl. Abels 2009b: 115f)

Verweise:

[1] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/merton/33bio.htm

[2] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/parsons/39bio.htm

Nächstes Kapitel: 6.3 Soziale Rolle: Interaktionistische Begriffsbestimmung

Vorheriges Kapitel: 6.2 Intra- und Interrollenkonflikte

6.3 Soziale Rolle: Interaktionistische Begriffsbestimmung

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

„Unter sozialer Rolle ist eine situationsübergreifende in relevanten Situationen aktualisierte, erlernte Verhaltensfigur zu verstehen, die in der Gesellschaft bekannt und anerkannt ist“ (Bahrdt 2003: 73). Dabei reicht es allerdings nicht nur erlernte Rollen internalisiert zu haben. Die InteraktionspartnerInnen haben zwar auf Grund von Typisierungen Vorstellungen, wie die Situation ablaufen wird (und welche Rollen damit verbunden sind), konkret wissen tun sie das aber im Vorfeld nicht. Bahrdt (2003: 74) bringt folgendes Beispiel: Ein Mann, der einkaufen geht, kann erwarten, dass eine Einkaufssituation dadurch entsteht, dass er sich als Kunde verhält, die Verkäuferin hinter der Theke steht und die Rolle der Verkäuferin übernimmt. Beginnt er mit ihr zu flirten, verändert sich die Situation und damit auch die Rollen, die nun modifiziert werden müssen, selbst wenn die Verkäuferin nicht ihre Rolle der Verkäuferin verlassen möchte (Bahrdt 2003: 74). Rollenerwartungen sind also nicht vollständig, sondern müssen in der konkreten Situation ausverhandelt und womöglich auch modifiziert werden, um weiterhin Sinn zu machen. Es ist daher Interpretationsarbeit notwendig, um ein gelungenes Rollenspiel zu erreichen. Die normative Kraft, wie sie auch im strukturfunktionalistischen Rollenbegriff[1] zu finden ist, geht dabei zwar nicht verloren, rückt aber in den Hintergrund und stellt den dynamischen Charakter des Rollenspiels in den Vordergrund (Bahrdt 2003: 73).

Es könnte der Eindruck entstehen, der Mensch sei ein persönlichkeitsloses Wesen, das nur aus sozialer Rollenübernahme besteht. Dem ist nicht so: Der Mensch begegnet im sozialen Agieren seinem Selbst (Bahrdt 2003: 78), das Produkt sozialer Prozesse ist. Laut George Herbert Mead[2] (1973 [1934]) steht das „Me“ (das ist bei Mead das vergesellschaftlichte Selbst einer Person, also die Summe der gesellschaftlichen Erwartungen, die es erlernt hat) im Balanceakt mit einer individuellen Spontaneität - dem „I“ einer Person. Durch die Veräußerlichung der eigenen Person wird eine Ich- Identität möglich, da sich die Person selbst durch die Außenwelt sieht bzw. von sich selbst distanzieren kann. Das „Me“ konkretisiert sich in Rollenübernahme und ermöglicht so eine Identität abseits davon (Bahrdt 2003: 78f).

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 6.1

[2] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/mead/32bio.htm

Vorheriges Kapitel: 6.3 Soziale Rolle: Interaktionistische Begriffsbestimmung

7 Soziale Gruppe

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Die Gruppe ist ein sehr geläufiges soziales Gebilde. Eine „Gruppe bezeichnet eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern (Gruppenmitglieder), die zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels (Gruppenziel) über längere Zeit in einem relativ kontinuierlichen Kommunikations- und Interaktionsprozess stehen und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit (Wir-Gefühl) entwickeln.“ (Schäfers/Lehmann 2006: 97; Hervorhebung Autor). Damit einher geht ein gemeinsames Normensystem und eine Rollen- bzw. Aufgabenteilung. Das Wir-Gefühl und die gemeinsamen Normen ermöglichen die Differenzierung von Eigengruppe und Fremdgruppe bzw. In- und Outgroup. Im statistischen Zusammenhang spricht man häufig von Gruppen, wenn sie gemeinsame Merkmale wie Alter, Bildungsgrad, Migrationshintergrund etc. teilen. Da sie keine gemeinsamen Ziele und auch keine eigene Identität haben, spricht man nicht von einer sozialen Gruppe, sondern von einer sozialer Kategorie bzw. einer Merkmalsgruppe.

Eine Gruppe besteht im Normalfall mindestens aus 3 Personen. Eine Dyade, also eine Gruppe von 2 Personen, gilt nach Georg Simmel (1858-1918) als ein Spezialfall von Gruppe. In der Regel spricht man bei 3-25 Mitgliedern von einer Kleingruppe wie beispielsweise einer Familie oder einer Schulklasse. Bei mehr als 25 Personen spricht man in der Regel von einer Großgruppe.

Je nach Zusammensetzung und Funktion einer Gruppe werden unterschiedliche Bezeichnungen verwendet: Primär- und Sekundärgruppen, formelle und informelle Gruppen und Bezugsgruppen.

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Kapitel: 7.1 Primär- und Sekundärgruppen

Vorheriges Kapitel: 7 Soziale Gruppe

7.1 Primär- und Sekundärgruppen

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Die Beziehungen in der Primärgruppe sind emotional und intim. Die Personen werden weniger als RollenträgerInnen wahrgenommen, sondern als Persönlichkeiten. Darunter fallen Familie, Peers und die engere Gemeinde. In ihr erlernt das Individuum im Rahmen der Sozialisation erstmals ein Gruppengefühl und Normmaßstäbe. Sie ist stark von engen face-to-face Beziehungen bestimmt (Abels 2009: 259f; Schäfers 2008: 135). Bei Sekundärgruppen steht vor allem die soziale Rolle (und nicht die Persönlichkeit) der Individuen im Mittelpunkt. Die Beziehung ist sachlich, unpersönlich und instrumentell. Die Mitgliederanzahl ist deutlich größer, weshalb auch die unmittelbare Interaktion zwischen den Gruppenmitgliedern fehlt (vgl. Meyer 1991: 79). Beispiele dafür wären Städtische Gemeinden, Wirtschaftsbetriebe, Parteien, Kirchen etc.

Nächstes Kapitel: 7.2 Formelle und informelle Gruppen

Vorheriges Kapitel: 7.1 Primär- und Sekundärgruppen

7.2 Formelle und informelle Gruppen

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Formelle Gruppen werden aus unpersönlichen Überlegungen heraus gebildet, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Sie sind stark formalisiert und strukturiert, wie das beispielsweise in Organisationen der Fall ist: dort werden formelle Gruppen eingesetzt, um deren Ziele zu realisieren (Meyer 1991: 82). Seit der Hawthornestudie[1] von Mayo, Roethlisberger und Dickson ist bekannt, dass innerhalb einer formellen Organisation auch informelle und ungeplante Gruppen existieren, die auf persönlichen Beziehungen (human relations) aufbauen und die Abläufe innerhalb der Organisation ebenfalls stark beeinflussen. Diese informellen Gruppen sind den Primärgruppen in ihren Merkmalen nicht unähnlich (face-to-face, Wir-Gefühl, Affektivität), bestehen jedoch vor dem bereits angesprochenen formalisierten Hintergrund der formellen Gruppe (Meyer 1991: 83).

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 5.2

Nächstes Kapitel: 7.3 Bezugsgruppen

Vorheriges Kapitel: 7.2 Formelle und informelle Gruppen

7.3 Bezugsgruppen

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Laut Bahrdt (2003: 89f) werden jene Gruppen als Bezugsgruppen bezeichnet, „die an den Rollenträger die Erwartungen herantragen, welche die Rolle[1] ausmachen und sich auch für die Verhängung von Sanktionen bei Abweichungen interessieren“. Das Individuum orientiert sich also stark an den von einer konkreten Bezugsgruppe an es herangetragenen Erwartungen. Das kann beispielsweise eine bestimmte Kleidung in einer Jugendsubkultur sein oder aber auch in einer Firma. Dem Individuum ist wichtig sich entsprechend der Erwartungen der anderen (der Mitglieder der Bezugsgruppe) zu verhalten. Dabei muss die Bezugsgruppe aber nicht notwendigerweise eine soziale Gruppe mit interner Rollendifferenzierung, Wir-Gefühl etc. darstellen. Bahrdt (2003: 90) bringt hier das Beispiel einer Zeitung, die zwar von der Bezugsgruppe einer „Leser- Gemeinde“ ausgeht, welche aber nicht als soziale Gruppe zu bezeichnen ist.Bezugsgruppen können also "soziale Gruppen" sein, müssen es aber nicht.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 6

Vorheriges Kapitel: 7.3 Bezugsgruppen

8 Macht und Herrschaft

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Wenn in der Soziologie über Macht gesprochen, so wird meist die Definition Max Webers[1] (1980 [1922]: 28) herangezogen:

„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht.“

Im Alltagsverständnis wird Macht oft als etwas Negatives gesehen. In einer aufgeklärten Betrachtung handelt es sich vielmehr um eine „unsichtbare Eigenschaft einer sozialen Beziehung“ (Imbusch 2008: 164). Macht ist nur in Verbindung mit anderen Menschen denkbar. Daher ist sie einer wechselseitigen Beziehung unterworfen, dadurch prozesshaft und veränderbar in ihrer Form (vgl. Imbusch 2006: 166). Aus diesem Grund geht es nie um Macht alleine, sondern immer um Machtverhältnisse. Macht ist also die Fähigkeit, Verhältnisse zu beeinflussen und andere Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen, bzw. es zu verhindern.

Der Begriff „Macht“ ist vielseitig und wirkt oft etwas schwammig, weshalb auch Weber (1980 [org.1922]: 28) Macht als einen „amorphen“ Begriff bezeichnet. Es gibt viele erdenkliche Konstellationen und Formen der Macht[2] : Dies kann von der Macht in einer Beziehung zwischen Eheleuten reichen, über die Macht einer/s LokalbesitzerIn, ob sie/er es ermöglicht das Mittagsmenü auch ohne Suppe zu bestellen, über die Lehrerin die (keine) Hausaufgaben gibt, bis hin zur Polizei, die Strafzettel für Geschwindigkeitsübertretungen verteilt. Weber führt daher den Begriff der 'Herrschaft[3]' ein, eine institutionalisierte Form von Macht, die an Legitimation gebunden ist. Es ist für ihn "(...) die Chance für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden“ (ebd.: 28). Die rationalste Form der Herrschaftsausübung sieht Weber[4] in der rationalen Bürokratie[5].

Verweise:

[1] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/weber/49bio.htm

[2] Siehe Kapitel 8.4

[3] Siehe Kapitel 8.2

[4] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/weber/49bio.htm

[5] Siehe Kapitel 8.3

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Kapitel: 8.1 Hobbes: Gesellschaftliche Ordnung und die Macht des Leviathans

Vorheriges Kapitel: 8 Macht und Herrschaft

8.1 Hobbes: Gesellschaftliche Ordnung und die Macht des Leviathans

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Eines der zentralen Themen in der Soziologie ist das Thema Macht bzw. Herrschaft, wobei Herrschaft die legitimierte Form von Macht darstellt. Thomas Hobbes, ein Staatsphilosoph aus dem 17. Jahrhundert, sieht die Übertragung der Entscheidungsgewalt an einen übergeordneten Menschen als zentralen Mechanismus, der soziale Ordnung erst möglich macht. Dies beschreibt er in seinem Werk „Leviathan“ (1969 [1651]):

Der Menschen sei ein Wesen, das von sich aus egoistisch ist. Jeder steht im Kampf gegen jeden. Im Naturzustand ist jeder Mensch auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Steht der eine dem anderen in seiner Bedürfnisbefriedigung im Wege, wird dieser zum Feind und jeder versucht über den anderen Herrschaft zu erlangen oder ihn zu töten. Die Furcht (vor allem vor einem gewaltsamen Tod) veranlasst die Menschen zu Frieden. Sie schließen einen Gesellschaftsvertrag, wonach jeder dem Leviathan die Macht überträgt, um dem tödlichen Kampf jeder gegen jeden zu entrinnen.

Nächstes Kapitel: 8.2 Herrschaft - Die Legitimation von Macht

Vorheriges Kapitel: 8.1 Hobbes: Gesellschaftliche Ordnung und die Macht des Leviathans

8.2 Herrschaft - Die Legitimation von Macht

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht.“ (Weber 1980 [1922]: 28). In einer Machtbeziehung erscheint dem Mächtigen die Beziehung als gerechtfertigt, als legitim. Weber führt an dieser Stelle den (fast bedeutenderen) Begriff der Herrschaft ein: Es handelt sich hier um einen „Sonderfall von Macht[1] “.

„Herrschaft ist die Chance für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden“ (ebd.: 28).

Herrschaft zeichnet sich durch Dauerhaftigkeit aus und beschränkt sich nicht nur auf einen Gehorsam auf ein spezielles Gebiet (bspw. in der Arbeit gegenüber den Vorgesetzten). Das zentrale Moment aber, in dem Macht zur Herrschaft wird, ist die Legitimation: Im Gegensatz zur Macht sehen in einer Herrschaft auch die Unterdrückten diese als gerechtfertigt an und erachten sie als legitim: Herrschende und Beherrschte nehmen beide die Geltung der Herrschaftsbeziehung an und empfinden sie rechtmäßig. Diese Legitimation kann laut Weber auf drei Gründen (= 3 reinen Typen der legitimen Herrschaft) basieren (ebd.: 124ff):

Legale Herrschaft ist die Herrschaft, die auf gesatztem Recht begründet ist. Legale Herrschaft ist losgelöst von persönlichen Eigenschaften und ist an die formale Position gebunden, die die betreffende Person innehat (z.B. Position der/des BundespräsidentIn). Es wird also nicht der Person gehorcht, sondern dem gesatzten Recht. Personen wechseln, die Position hingegen bleibt. Ein Beispiel dafür ist der demokratische Rechtsstaat, wie er auch in den Nationalstaaten der EU vorhanden ist. Die rationalste Form der Herrschaftsausübung sieht Weber in der rationalen Bürokratie[2]. Entscheidungen werden dort rein nach sachlichen Kriterien gefällt.

Charismatische Herrschaft beschreibt eine Herrschaftsform, die auf dem Charisma der/des Herrschers/Herrscherin gründet und dadurch von den Untergebenen akzeptiert wird. Gehorcht wird einer scheinbar außergewöhnlichen Person mit einer einzigartigen Ausstrahlung. Im Gegensatz zur legalen Herrschaft ist die charismatische Herrschaft stark an die jeweilig herrschende Person gebunden und kann nicht ohne weiteres weitergegeben werden. (Beispiele: Osama bin Laden, Martin Luther King etc.)

Traditionale Herrschaft gründet sich auf der Dauerhaftigkeit ihrer Existenz. Gehorcht wird, da die Regelung immer schon bestanden hat und sich als praktikabel und funktional erwiesen hat bzw. Unwissenheit über mögliche Alternativen besteht. Es herrscht ein Glauben an die Heiligkeit der bestehenden Ordnung (Beispiel: Patriarchalische Herrschaft, Monarchie etc.).

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 8

[2] Siehe Kapitel 8.3

Nächstes Kapitel: 8.3 Rationale Bürokratie

Vorheriges Kapitel: 8.2 Herrschaft - Die Legitimation von Macht

8.3 Rationale Bürokratie

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Die rationalste Form der Herrschaftsausübung sieht Max Weber[1] in der Bürokratie: Losgelöst von der Person vollzieht sie sachlich und transparent gesatzte Regeln und ist dadurch für alle vorhersehbar. Sie ist überprüfbar und beschränkt sich auf die Exekution von Regeln und Sachgesetzen. Sie ist entmenschlicht. Empfindungen wie Liebe, Hass, Mitgefühl etc. werden ausgeschaltet.

In der Realität begegnet uns diese Art der Herrschaft als bürokratische Verwaltung mit einem Beamtenstab. Damit einhergehen u.a. eine fixe Amtshierarchie, festgelegte Amtskompetenzen, sachliche Amtspflichten, spezifische Fachqualifikationen und vertraglich festgelegte Gehälter (Weber 1980 [1922]: 126f.). Ob dies positiv oder negativ zu beurteilen ist bleibt offen: einerseits ist diese Art der Herrschaftsausübung, wie bereits erwähnt, nachvollziehbar und transparent, andererseits droht sich die bürokratische Verwaltung von der Gesellschaft abzukapseln und in ihrer Aufgabe der reinen Exekution von Regeln festzustecken. Laut Weber verlangt die Moderne allerdings diese rationalisierte Berechenbarkeit.

Verweise:

[1] http://agso.uni-graz.at/lexikon/klassiker/weber/49bio.htm

Nächstes Kapitel: 8.4 Formen von Macht

Vorheriges Kapitel: 8.3 Rationale Bürokratie

8.4 Formen von Macht

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

Laut der Definition von Max Weber (1980 [1922]: 28) bedeutet Macht „(…) jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht.“ Die Gründe diese Chance zu haben sind vielfältig, haben aber eine gewisse Art von Überlegenheit (psychisch, physisch, politisch etc.) gemein. Abels (2009a: 246 ff.) gibt eine Überblick über Formen der Macht:

- Politische Macht: Die Aufgabe politischer Macht ist soziale Ordnung herzustellen. In diesem Zusammenhang wird Niccolò Machiavelli (1469- 1527) häufig zitiert, der als Ratgeber dem italienischen Fürsten riet, dass es besser sei „gefürchtet als geliebt“ zu werden, da [es] (…) schwer ist, beides mit einander zu verbinden (…)“ (Machiavelli 2012 [1532]: 87). Macht müsse allerdings ausgeübt werden, um soziale Ordnung (im weiten Sinne von Hobbes[1]) zu schaffen. PolitikerInnen vorzuwerfen, sie würden Macht ausüben, ist daher völlig widersinnig, da genau darin ihre Aufgabe liegt.

- Ideologische Macht: Die Macht über das Denken andere wird als ideologische Macht bezeichnet. Dabei ist eine Art von Denken gemeint, die keine Alternativen zulässt und „schließt auch die Macht über das Verdrängte, was man sich nicht zu denken traut, ein“ (Abels 2009a: 248). Wer also die Macht darüber hat, was gedacht wird, hat in Folge dessen eine höhere Chance seinen Willen gegen andere durchzusetzen und zu bestimmen was Wirklichkeit ist, weshalb totalitäre Systeme sich auch stets der Kommunikationsmittel bemächtigen, um das „richtige Denken“ zu erzeugen (ebd.: 248).

- Strukturelle Macht: Macht, die aus sozialen Verhältnissen heraus resultiert, bezeichnet man als strukturelle Macht: es heißt daher: Wer gehört dazu? Wer nicht? Soziale Ungleichheit und die Zugehörigkeit zu einer beispielsweise finanziell gut ausgestatteten Gruppe beeinflusst die Chance Macht ausüben zu können (ebd.: 249).

- Autorität: Fachliche oder moralische Überlegenheit führen zu Autorität, sei es von Personen oder auch Institutionen[2]. Autorität wird, im Gegensatz zu Gewalt, die in der Unterwerfung durch eine zu schwache Gegenwehr begründet ist, als objektiv gerechtfertigte Macht angesehen. Im Gegensatz zur Gewalt, erfolgt die Unterwerfung freiwillig und durch Anerkennung der Autorität. Weiter kann zwischen funktionaler, die sich aus der (beruflichen, politischen etc.) Position heraus ergibt, und moralischer Autorität unterschieden werden (ebd.: 249f).

- Gewalt: Machtausübung durch Gewalt (sei es physisch oder psychisch) „rechnet nicht mit Einvernehmen, sondern mit Unterwerfung“ (ebd.: 251). In diesem Verhältnis bleibt dem anderen nur die Möglichkeit der Passivität. Eine Rechtfertigung der eigenen Macht wird nicht gegeben (ebd.: 251). Im Gegensatz zur Autorität zielt ein bewaffneter Überfall, nicht darauf ab, dass das Gegenüber einverstanden mit dieser Machtausübung ist.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 8.1

[2] Siehe Kapitel 4

Vorheriges Kapitel: 8.4 Formen von Macht

9 Soziale Ungleichheit

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter

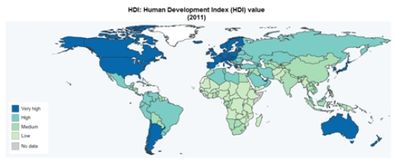

Wie es zur ungleichen Verteilung von Lebens- und Handlungschancen innerhalb einer Gesellschaft kommt, ist eine der Kernfragen der Soziologie. In der Soziologie wird soziale Ungleichheit meist mit Schichtungsmodellen erklärt: auf diese Weise werden Einkommens- und Vermögensverteilungen, Bildungsabschlüsse und Qualifikationsstrukturen, Machtstrukturen und Prestigedifferenzierungen analysiert (Hradil 1983: 101). Es entstehen voneinander abgrenzbare Klassen[1] oder auch Schichten[2] (je nach Theorie). Neuere theoretische Ansätze[3] stellen die Lebensbedingungen und Handlungschancen in den Vordergrund und sprechen von Milieus und Lebensstilen. Diese sind den Schichten quasi quergelagert. Demnach hat ein Universitätsprofessor für Maschinenbau unter Umständen mehr mit einem Automechaniker gemein als mit einem Philosophieprofessor, obwohl sie bei der Berechnung eines Schichtindex Welten voneinander trennen würden.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 9.1

[2] Siehe Kapitel 9.1

[3] Siehe Kapitel 9.3

Inhaltsverzeichnis

Nächstes Kapitel: 9.1 Theorien sozialer Schichtung

Vorheriges Kapitel: 9 Soziale Ungleichheit

9.1 Theorien sozialer Schichtung

verfasst von Theresa Fibich und Rudolf Richter