Biologische Landwirtschaft und Markt

Contents

- 1 Biologische Landwirtschaft und Markt

- 2 1 Was ist Biologische Landwirtschaft?

- 3 2 Rechtliche Rahmenbedingungen

- 4 2.1 Verordnung (EWG) 2092/91

- 5 2.2 Lebensmittel Codex A.8.

- 6 2.3 Privatrechtliche Regelungen für Biolandbau

- 7 2.4 Kontrolle und Zertifizierung

- 8 3 Gründerväter

- 9 3.1 Rudolf Steiner

- 10 3.2 Hans und Maria Müller und Dr. Rusch

- 11 3.3 Gerhard Plakolm und Alfred Haiger

- 12 3.4 Karl Wlaschek und Werner Lampert

- 13 4 Produktpalette

- 14 4.1 Produkte tierischer Herkunft

- 14.1 Inhalt

- 14.2 4.1.1 Richtlinien für Tiere und tierische Erzeugnisse

- 14.3 4.1.2 Rindfleisch

- 14.4 4.1.2.1 Absatz und Vermarktung

- 14.5 4.1.2.2 Marken

- 14.6 4.1.2.2.1 Highlandbeef

- 14.7 4.1.2.2.2 Styria Beef

- 14.8 4.1.2.3 Mutterkuhhaltung

- 14.9 4.1.2.4 Fleischkategorien

- 14.10 4.1.3 Schweinefleisch

- 14.11 4.1.3.1 Entwicklung der Bio-Schweinehaltung

- 14.12 4.1.3.2 Vermarktung

- 14.13 4.1.3.3 Freilandschweine

- 14.14 4.1.4 Huhn und Ei

- 14.15 4.1.5 Fisch

- 14.16 4.1.6 Milch und Milchprodukte

- 15 4.2 Produkte pflanzlicher Herkunft

- 15.1 Inhalt

- 15.2 4.2.1 Gemüse

- 15.3 4.2.1.1 Kategorien

- 15.4 4.2.1.2 Betriebe

- 15.5 4.2.1.3 Vermarktung

- 15.6 4.2.1.4 Problembereiche

- 15.7 4.2.2 Obst

- 15.8 4.2.2.1 Betriebe

- 15.9 4.2.2.2 Vermarktung

- 15.10 4.2.2.3 Problembereiche

- 15.11 4.2.3 Getreide und -produkte

- 15.12 4.2.4 Getränke

- 15.13 4.2.5 Kräuter und Gewürze

- 15.14 4.2.6 Speiseöle

- 16 4.3 Convenience-Produkte

- 17 4.4 Non-Food-Produkte

- 17.1 Inhalt

- 17.2 4.4.1 Naturkosmetik

- 17.3 4.4.1.1 Rohstoffe

- 17.4 4.4.1.2 Produkte und Hersteller

- 17.5 4.4.1.3 Vermarktung

- 17.6 4.4.1.4 Richtlinien für Naturkosmetik

- 17.7 4.4.1.4.1 Österreichischer Lebensmittelcodex

- 17.8 4.4.1.4.2 "Kontrollierte Naturkosmetik" - eine privatrechtliche Richtlinie

- 17.9 4.4.2 Naturtextilien

- 17.10 4.4.2.1 Rohstoffe

- 17.11 4.4.2.1.1 Pflanzenfarben

- 17.12 4.4.2.1.2 Bio-Baumwolle

- 17.13 4.4.2.2 Produkte und Hersteller

- 17.14 4.4.2.3 Vermarktung

- 17.15 4.4.2.4 Richtlinien für Naturtextilien

- 18 5 Vermarktungsformen

- 19 5.1 Entwicklung der Vermarktung

- 20 5.2 Supermärkte

- 21 5.3 Naturkostläden

- 22 5.4 Direktvermarktung

- 23 5.5 Internet Shopping

- 24 5.6 Hauszustellung

- 25 5.7 Selbsternte

- 26 6 Gastronomie und Grossküchen

- 27 6.1 Entwicklung

- 28 6.2 Ansprüche der Großküchen

- 29 6.3 Lieferanten für Großküchen

- 30 6.4 Bio-Hotels

- 31 6.5 Biorestaurants

- 32 6.6 Gemeinschaftsverpflegung

- 33 7 Erzeuger

- 34 7.1 Der Blick auf Bio-Bauernhöfe Österreichs

- 35 7.2 Der Blick auf Bio-Erzeugergemeinschaften

- 36 8 Aufbereiter (Verarbeiter)

- 37 9 Bioverbände

- 38 9.1 Bioverbände in Österreich

- 39 9.2 IFOAM- der internationale Dachverband

- 40 10 Konsumenteninformation

- 41 11 Aktuelle Entwicklungen

- 42 11.1 Sortenraritäten

- 43 11.2 Fair Trade und Biolandbau

- 44 11.3 Bioregionen

- 45 11.4 Politik und Meinungsbildung

- 46 12 Diskussionsfelder

- 47 12.1 Regional versus Global im Biolandbau

- 48 12.2 Externe Effekte der Landwirtschaft

- 49 12.3 Wertewandel

- 50 12.4 Unternehmertum - Verunternehmerisierung

- 51 12.5 Wettbewerb - Preise

- 52 13 Glossar

- 53 13.1 Biologische Landwirtschaft

- 54 13.2 Pflanzenschutzmittel

- 55 13.3 Ökologischer Landbau

- 56 13.4 ÖPUL

- 57 13.5 AMA

- 58 13.6 Fruchtfolge

- 59 13.7 Bioverband

- 60 13.8 Erzeuger

- 61 13.9 Kontrolle

- 62 13.10 Zertifizierung

- 63 14 Quellen

- 64 14.1 Internetseiten

Biologische Landwirtschaft und Markt

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl

OEKU-Online: Finanziert durch den Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (Projekt 10707, Jubiläumsfonds).

Supermarktketten, der fahrende Händler mit Äpfeln vor der Haustür, die Bäuerin am Markt: Sie und viele andere werben für Produkte aus Biologischer Landwirtschaft.

Aber, was ist biologische Landwirtschaft?

Biologische Landwirtschaft ist eine umweltschonende und sozialverträgliche neue Form der Landbewirtschaftung, die zweifelsfrei gesetzlich geregelt ist und deren Produkte eindeutig gekennzeichnet werden müssen. Die Produktpalette umfaßt alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse des täglichen Bedarfs, die von einer grossen Vielfalt von Erzeugern und Verarbeiter hergestellt, sowie über verschiedene Wege von verschiedenen Vermarktungsformen an die KonsumentInnen, aber auch an Gastronomie und Grossküchen gebracht werden. Unterstützt wird die Vermarktung durch Konsumenteninformation und Bioverbände. Die Arbeit der Gründerväter und aktuelle Entwicklungen führen dazu, dass nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kosmetika, Textilien , Hotelurlaube und Restaurantbesuche nach den Richtlinien des Biologischen Landbaus angeboten werden. Die dynamische Entwicklung des Biolandbaus der vergangenen Jahre hat jedoch nicht nur Zufriedenheit, sondern auch Diskussionen ausgelöst.

Kapitelübersicht

1 Was ist Biologische Landwirtschaft?

2 Rechtliche Rahmenbedingungen

- 2.1 Verordnung (EWG) 2092/91

- 2.2 Lebensmittel Codex A.8.

- 2.3 Privatrechtliche Regelungen für Biolandbau

- 2.4 Kontrolle und Zertifizierung

- 3.1 Rudolf Steiner

- 3.2 Hans und Maria Müller und Dr. Rusch

- 3.3 Gerhard Plakolm und Alfred Haiger

- 3.4 Karl Wlaschek und Werner Lampert

- 4.1 Produkte tierischer Herkunft

- 4.2 Produkte pflanzlicher Herkunft

- 4.3 Convenience-Produkte

- 4.4 Non-Food-Produkte

- 5.1 Entwicklung der Vermarktung

- 5.2 Supermärkte

- 5.3 Naturkostläden

- 5.4 Direktvermarktung

- 5.5 Internet Shopping

- 5.6 Hauszustellung

- 5.7 Selbsternte

- 6.1 Entwicklung

- 6.2 Ansprüche der Großküchen

- 6.3 Lieferanten für Großküchen

- 6.4 Bio-Hotels

- 6.5 Biorestaurants

- 6.6 Gemeinschaftsverpflegung

8 Aufbereiter (Verarbeiter)

9 Bioverbände

10 Konsumenteninformation

11 Aktuelle Entwicklungen

- 11.1 Sortenraritäten

- 11.2 Fair Trade und Biolandbau

- 11.3 Bioregionen

- 11.4 Politik und Meinungsbildung

- 12.1 Regional versus Global im Biolandbau

- 12.2 Externe Effekte der Landwirtschaft

- 12.3 Wertewandel

- 12.4 Unternehmertum - Verunternehmerisierung

- 12.5 Wettbewerb - Preise

1 Was ist Biologische Landwirtschaft?

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl

Der Begriff "Biologische Landwirtschaft" (Synonym: ökologische Landwirtschaft) bezeichnet eine umwelt- und sozialverträgliche Wirtschafts- und Bodennutzungsform innerhalb der Landwirtschaft. Sie ist durch rechtliche Rahmenbedingungen[1] (staatliche und privatrechtliche Regelungen) geregelt. Diese Regelungen schreiben auch die eindeutige Kennzeichnung von Bioprodukten vor. Produkte, die mit diesem Begriff werben, müssen nach den Produktionsrichtlinien des Biologischen Landbaus hergestellt worden sein.

Eines der wichtigsten Charakteristika der Biologischen Landwirtschaft ist die ganzheitliche Betrachtung des landwirtschaftlichen Betriebes. Natürliche Lebensprozesse sollen gefördert und Stoffkreisläufe weitgehend geschlossen werden. In der Praxis bedeutet das:

- Verbot der Anwendung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel und leicht löslicher Mineraldünger;

- Förderung der Gesundheit und Fruchtbarkeit des Bodens durch schonende Bodenbearbeitung, natürliche Düngemittel und eine ausgewogene Fruchtfolge;

- Förderung der natürlichen Selbstregulationsmechanismen eines intakten Ökosystems;

- Verbot des Einsatzes von Gentechnik in allen Bereichen des Bio-Landbaus;

- Artgerechte Tierhaltung, Fütterung mit biologisch produziertem Futter.

Quellen: Herrman und Plakolm 1991, www.bioinformation.at[2]

Klare gesetzliche Regelungen und Kontrollen[3] garantieren, dass Bio-Produkte nach den Richtlinien des Biologischen Landbaus produziert wurden. Bezeichnungen wie "aus kontrolliertem Anbau" oder "aus naturnahem Anbau" haben mit Biolandbau nichts zu tun. Bioprodukte dürfen die folgenden Bezeichnungen tragen:

- "aus (kontrolliert) biologischem (ökologischem) Anbau (Landbau)"

- "aus (kontrolliert) biologischer (ökologischer) Landwirtschaft".

Produkte, die nicht vollständig den gesetzlichen Regelungen für den Biolandbau entsprechen, dürfen diese Hinweise auf "öko" oder "bio" nicht tragen und auch nicht in Bezug zu diesen ausgelobt werden.

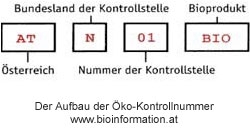

Neben dieser Bezeichnung tragen Bioprodukte den Vermerk der verantwortlichen Kontrollstelle. Die Kontrollstelle kann entweder namentlich genannt und/oder durch die Kontrollnummer (z.B.: AT - N - 01 - BIO) bezeichnet sein.

Das "EU-Bio-Zeichen" gemäß Verordnung (EWG) 2092/91 garantiert Bio-Qualität von Lebensmitteln, die nach den Richtlinien der EU-Bio-Verordnung 2092/91 hergestellt und kontrolliert werden. Es kann, muß aber nicht auf Bioprodukten angebracht sein, d.h. seine Verwendung ist freiwillig.

Neben diesen gesetzlich definierten Kennzeichnungen kann ein Bioprodukt außerdem noch zusätzlich Gütezeichen und/oder Markenzeichen tragen:

Beide AMA-Bio-Zeichen garantieren die Einhaltung der EU-Bio-Verordnung 2092/91 am gesamten Betrieb sowie darüber hinaus die Einhaltung der Bestimmungen zum Biologischen Landbau, die im Österreichischen Lebensmittelcodex Kapitel A.8 definiert sind. Das rote AMA-Zeichen macht deutlich, dass das Bioprodukt überwiegend aus österreichischen Rohstoffen hergestellt wurde. Dies bezieht sich auf die wertgebenden Inhaltsstoffe: bei Bananenmilch z.B. muß die Bio-Milch zu 100% aus Österreich stammen, die Bio-Bananen (die rund 10% des Produktes ausmachen) dürfen auch anderen Ursprungs sein. Der Begriff "Ursprung" bezieht sich auf den Rohstoffanbau sowie die Be- und Verarbeitung der Rohstoffe. Das schwarze AMA-Zeichen garantiert Bio-Produktion, aber keine bestimmtes Herkunftsland.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2

[2] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.bioinformation.at

[3] Siehe Kapitel 2

Vorheriges Kapitel: 1 Was ist Biologische Landwirtschaft?

2 Rechtliche Rahmenbedingungen

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl

Kein Bereich der Landwirtschaft in Österreich weist eine derartige Regelungs- und Kontrollintensität auf wie der biologische Landbau: Die biologische Landwirtschaft ist innerhalb der EU durch die Verordnung (EWG) 2092/91, das Kapitel A.8 des Österreichischen Lebensmittelkodex und privatrechtliche Regelungen geregelt.

Die Mindestanforderungen der staatlichen Regelungen (VO 2092/91 und Codex) gelten für jeden Biobetrieb, auch wenn daneben noch privatrechtliche Vereinbarungen abgeschlossen wurden. In diesen Regelungen sind auch genaue Vorgaben für Kontrolle und Zertifizierung gemacht. Bei Verstößen gegen die staatlichen Regelungen werden strenge Sanktionen erteilt, die bis zum Ausschluß des Betriebes aus der Biovermarktung gehen können. Bei Verstößen gegen die zusätzlichen, freiwillig strengeren, privatrechtlichen Elemente hat ein Betrieb mit den privatrechtlich vereinbarten Sanktionen zu rechnen, verliert jedoch nicht seinen Status als Biobetrieb gemäß EU- Verordnung und Lebensmittelcodex.

Selbstverständlich müssen Betriebe, die nach den Richtlinien der biologischen Landwirtschaft arbeiten, alle Regelungen einhalten, die Lebensmittel, deren Erzeugung, Aufbereitung und Vermarktung betreffen, wie z.B.:

- Tierschutzgesetze

- Hygieneverordnungen

- Grundwasserschutz-Verordnungen

- etc.

Inhaltsverzeichnis

Weitere Kapitel dieser Lernunterlage

2 Rechtliche Rahmenbedingungen

3 Gründerväter

4 Produktpalette

5 Vermarktungsformen

6 Gastronomie und Grossküchen

7 Erzeuger

8 Aufbereiter (Verarbeiter)

9 Bioverbände

10 Konsumenteninformation

11 Aktuelle Entwicklungen

12 Diskussionsfelder

13 Glossar

14 Quellen

Nächstes Kapitel: 2.1 Verordnung (EWG) 2092/91

Vorheriges Kapitel: 2 Rechtliche Rahmenbedingungen

2.1 Verordnung (EWG) 2092/91

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl

Seit dem Beitritt Österreichs zum EWR am 1.7.1994 gilt die EU-Verordnung 2092/91 "über den biologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel" (kurz: EU-VO 2092/91) als rechtliche Grundlage und Mindestanforderung für die biologische Landwirtschaft.

Sie regelt die Tätigkeit all jener Akteure, die Produkte aus biologischer Landwirtschaft erzeugen, aufbereiten, transportieren, lagern, handeln und importieren bzw. diese Produkte und Produktionsschritte kontrollieren. Die EU-VO 2092/91 ist seit ihrer ersten Veröffentlichung in zahlreichen Folgeverordnungen abgeändert und weiterentwickelt worden. Jede dieser ergänzenden Verordnungen ist unmittelbar nach Veröffentlichung im Amtsblatt der EU österreichisches Recht und bedarf keiner nationalstaatlichen Spezifikation oder Umsetzung.

Nächstes Kapitel: 2.2 Lebensmittel Codex A.8.

Vorheriges Kapitel: 2.1 Verordnung (EWG) 2092/91

2.2 Lebensmittel Codex A.8.

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna HartlDer Codex Alimentarius Austriacus (Österreichischer Lebensmittelcodex), Kapitel A.8, "Landwirtschaftliche Produkte aus biologischem Landbau und daraus hergestellte Folgeprodukte" galt seit 1983 als staatliche Regelung für die biologische Landwirtschaft in Österreich. Damit besaß Österreich als erstes Land der Welt Richtlinien für die biologische Landwirtschaft. Bis 1994 stellte diese Regelung die gesetzliche Mindestanforderung an Produkte aus biologischer Landwirtschaft dar.

Seit dem Beitritt Österreichs zum EWR am 1.7.1994 gilt die EU-Verordnung 2092/91 als rechtliche Grundlage und Mindestanforderung für die biologische Landwirtschaft. In den vergangenen Jahren hat die Erweiterung der geregelten Bereiche in der EU-VO dazu geführt, dass heute im Lebensmittelcodex nur mehr jene Bereiche zu regeln sind, die nationalstaatliche Spezifikationen oder in der VO 2092/91 bislang nicht geregelte Bereiche darstellen. Beispiele dafür sind die biologische Teichwirtschaft oder die Gatterhaltung von Wild.

Der Lebensmittelcodex hat weder Gesetz- noch Verordnungskraft. Er hat die rechtliche Bedeutung eines "objektivierten Sachverständigengutachtens". Die Bearbeitung des Lebensmittelkodex erfolgt durch die Codexkommission, die den zuständigen Bundesministers in Angelegenheiten des Lebensmittelgesetzes sowie in der Vorbereitung der Veröffentlichung des Codex berät. Die Kommission legt Vorschläge für einzelne Codexkapitel vor, die vom zuständigen Bundesministerium in Form von Erlässen veröffentlicht werden. Das Bundesministerium ist dabei nicht an die Vorschläge der Codexkommission gebunden, folgt in der Praxis jedoch den Arbeitsergebnissen der Codexkommission (vgl. Wirtschaftskammer 2004).

Nächstes Kapitel: 2.3 Privatrechtliche Regelungen für Biolandbau

Vorheriges Kapitel: 2.2 Lebensmittel Codex A.8.

2.3 Privatrechtliche Regelungen für Biolandbau

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl

In Ergänzung zu den staatlichen Richtlinien (EU-Verordnung 2092/91 und Kapitel A.8 des österreichischen Lebensmittelcodex) sind privatrechtliche Regelungen in der biologischen Landwirtschaft vorhanden. Diese stellen zusätzliche, freiwillig strengere Elemente dar. Bei Verstößen gegen diese privatrechtlichen Regelungen hat ein Betrieb mit den privatrechtlich vereinbarten Sanktionen zu rechnen, verliert aber nicht seinen Status als Biobetrieb gemäß EU- Verordnung und österreichischen Lebensmittelcodex. Solche privatrechtlichen Regelungen können sein:

- Richtlinien einiger Bioverbände[1] für ihre Mitglieder (z.B.: Bio Ernte Austria, demeter, Freiland Verband)

- Richtlinien der Inhaber von Markenzeichen (wie "Ja!Natürlich" oder "Natur Pur") für ihre Lieferanten und Lizenznehmer

- Vertragsbedingungen der AMA (Agrarmarkt Austria) für die Förderungsmaßnahme "Biologische Wirtschaftsweise" im Rahmen des ÖPUL (Österreichisches Umweltprogramm für die Landwirtschaft)

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 9

Nächstes Kapitel: 2.4 Kontrolle und Zertifizierung

Vorheriges Kapitel: 2.3 Privatrechtliche Regelungen für Biolandbau

2.4 Kontrolle und Zertifizierung

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl

Die Kontrolle und Zertifizierung von Biobetrieben ist in der Verordnung (EWG) 2092/91[1] streng und umfassend geregelt. Sieben private, akkreditierte Produktzertifizierungsstellen (umgangssprachlich als "Kontrollstellen" bezeichnet) begutachten zumindest einmal jährlich vollständig alle Biobetriebe (inkl. der nachgelagerten Sektoren). Diese Begutachtung vor Ort wird als "Kontrolle" oder "Inspektion" bezeichnet.

Im Rahmen eines "Vier-Augen-Prinzips" werden die Berichte dieser Kontrolle in der Kontrollstelle von dazu speziell authorisiertem Personal überprüft und erst nach vollständiger Konformität der Betriebe mit den entsprechenden Gesetzen so genannte "Zertifikate" ausgestellt. Das Personal der Kontrollstelle darf nicht in die Beratung von Biobetrieben oder in die Vermarktung von Betriebsmitteln für Biobetriebe involviert sein.

In ihrer Tätigkeit werden die Kontrollstellen von den zuständigen Organen der Lebensmittelaufsicht jedes Bundeslandes (unter Koordination des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen, BMGF) und von der Akkreditierungsstelle des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) überprüft. Diese beiden Behörden führen regelmäßig Kontrollen (so genannte Audits) in den Büros der Kontrollstellen durch und überprüfen auch die Kontrollore bei ihrer Tätigkeit auf Biobetrieben.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.1

Inhalt

2.4.1 Kontrollstellen

In Österreich sind folgende Kontrollstellen von der Lebensmittelbehörde zugelassen und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit auf ihre Kompetenz überprüft (= gemäß Europäischer Norm 45011 akkreditiert):

- Verband Kontrollservice Tirol (BIKO Tirol)

- Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle (SLK)

- LACON

- Biokontrollservice Österreich (BIOS)

- Lebensmittelversuchsanstalt (LVA)

- SGS Austria Controll-Co

- Austria Bio Garantie (ABG)

Darüber hinaus werden die Namen und Adressen aller europäischen, zugelassenen Kontrollstellen regelmäßig im Amtsblatt der europäischen Union veröffentlicht. Da diese Liste und ihre Aktualität von hoher rechtlicher Bedeutung ist, wird kein Link auf die aktuelle Liste gesetzt. Die Leser werden Gebeten diese bei z.B. den Kontrollstellen zu erheben, sofern hierfür Interesse besteht.

2.4.2 BMWA: Akkreditierung der Kontrollstellen

Mit 1.1.1998 fordert die VO 2092/91, dass die Bio-Kontrollstellen die Bedingungen der Norm EN 45011 erfüllen müssen. In Österreich wird diese Vorgabe, anders als z.B. in Deutschland, so interpretiert, dass die Bio-Kontrollstellen entsprechend dem österreichischen Akkreditierungsgesetz (AkkG) per Verordnung des BMWA (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit) zu akkreditieren sind. Für diese Akkreditierung ist die Akkreditierungsstelle ' des ' BMWA, die zweite Säule der Regelung des Biologischen Landbaus, zuständig.

Die Akkreditierungsstelle des BMWA führt in der Kontrollstelle eine Prüfung des Qualitäts- Managementsystems (QM) auf Konformität mit der EN 45011 durch. Diese Prüfung beinhaltet die systematische und vollständige Begutachtung und Bewertung des QM-Handbuchs, aller Abläufe und Tätigkeiten in den Geschäftsstellen der Kontrollstelle sowie die Umsetzung der QM- Vorgaben bei Kontrollen vor Ort. Nach der Akkreditierung erfolgt jährlich eine Überwachung. Für dieses Verfahren sind spezifisch für diese Tätigkeit ausgebildete Auditoren und Sachverständige eingesetzt. Die Akkreditierungsstelle des BMWA wird in ihrer Tätigkeit durch die EA (European Association for Accreditation) überwacht.

2.4.3 BMGF: Zulassung und Überwachung der Kontrollstellen

Das BMGF (Bundesministerium für Gesundheit und Frauen) ist für die Umsetzung der VO 2092/91 sowie für die Zulassung und Überwachung der privaten Kontrollstellen zuständig. Das BMGF ist auch nationaler Ansprechpartner für die Europäische Union (Ständiger Ausschuss und Art.-14-Arbeitsgruppe). Das BMGF ist damit die zentrale Säule der Regelung des Biologischen Landbaus in Österreich. Das BMGF hat Teile dieser Zuständigkeit mit der Novelle zum Lebensmittelgesetz vom 30.4.1998 teilweise an die Bundsländer übertragen. In Österreich sind derzeit sieben Kontrollstellen zugelassen und akkreditiert.

Vorheriges Kapitel: 2.4 Kontrolle und Zertifizierung

3 Gründerväter

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl

Der Biolandbau in Östereich ist vom Wirken vieler Menschen geprägt. Beispielhaft seien folgende Personen und ihre Arbeit näher besprochen:

- Rudolf Steiner hat 1924 die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise begründet.

- Hans und Maria Müller und Hans Peter Rusch haben nach dem zweiten Weltkrieg die organisch-biologische Wirtschaftsweise ins Leben gerufen.

- Gerhard Plakolm und Alfred Haiger haben entscheidend die Institutionalisierung von Forschung und Lehre zum Biolandbau an der Universität für Bodenkultur in Wien bestimmt.

- Karl Wlaschek und Werner Lampert haben mit der Vermarktung von Bioprodukten in österreichischen Supermärkten begonnen und damit eine Wende im Marktauftritt des Biolandbaus eingeleitet.

Inhaltsverzeichnis

Weitere Kapitel dieser Lernunterlage

1 Was ist Biologische Landwirtschaft?

2 Rechtliche Rahmenbedingungen

4 Produktpalette

5 Vermarktungsformen

6 Gastronomie und Grossküchen

7 Erzeuger

8 Aufbereiter (Verarbeiter)

9 Bioverbände

10 Konsumenteninformation

11 Aktuelle Entwicklungen

12 Diskussionsfelder

13 Glossar

14 Quellen

Nächstes Kapitel: 3.1 Rudolf Steiner

Vorheriges Kapitel: 3 Gründerväter

3.1 Rudolf Steiner

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna HartlDr. Rudolf Steiner wurde am 27.2.1861 in Kraljevec im damaligen Österreich (heute Ungarn) geboren. Er studiert an der Wiener Technischen Hochschule Mathematik und Naturwissenschaften, daneben Literatur, Philosophie und Geschichte. Er arbeitet an verschiedenen Herausgaben von Goethes Werken mit, arbeitet als Privatlehrer und später in Weimar im Goethe- Schiller-Archiv. 1891 promoviert er zum Doktor der Philosophie. In dieser Zeit entstehen mehrere philosophische und philosophiegeschichtliche Schriften, unter ihnen auch die "Philosophie der Freiheit" von 1894, das meist als sein Hauptwerk angesehen wird. Rudolf Steiner wendet sich in seiner schriftstellerischen Tätigkeit sowohl der östlichen Esoterik der Theosophie als auch dem Christentum zu und erarbeitet in seiner so genannten Anthroposophie eine esoterische, auf Erkenntnis gegründete Christologie.

Im Jahr 1924 entwickelt Steiner eine umfangreiche Vortragstätigkeit, unter anderem auch über die "Geisteswissenschaftlichen Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft". Mit diesen Vorträgen rief er die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise ins Leben. Im September 1924 muss Rudolf Steiner seine Vortragstätigkeit aus Gesundheitsgründen einstellen. Er stirbt am 30.3.1925 in Dornach.

Quelle: www.rudolf-steiner.de[1]

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.rudolf-steiner.de

Inhalt

3.1.1 Biologisch-Dynamische Landwirtschaft

Dr. Rudolf Steiner gilt als Begründer der Anthroposophie. Im Jahr 1924 hat er durch acht Vorträge über die "Geisteswissenschaftlichen Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft" die biologisch- dynamische Wirtschaftsweise ins Leben gerufen. Diese Form der biologischen Landwirtschaft wird als einziger Bioverband weltweit mit einheitlichen Richtlinien durch den Demeter-Bund vertreten.

Die biologisch-dynamische Landwirtschaft baut auf eine geisteswissenschaftliche Sichtweise auf. Der landwirtschaftliche Betrieb wird als Organismus gesehen. Auch die Kräfte des Kosmos (Mond und Gestirne) werden in die Arbeit einbezogen. Ein wesentlicher Unterschied zur organisch- biologischen Wirtschaftsweise ist die Anwendung spezieller Präparate, die aus Organen von Tieren (meist der Kuh), Kräutern, Mist und Quarzmehl hergestellt und in homöopathischen Dosen angewendet werden. Sie werden dem Mist beigegeben oder auf den Feldern ausgebracht und wirken positiv auf das Pflanzenwachstum. Diese positive Wirkung der Präparate kann naturwissenschaftlich nachgewiesen werden, der Wirkmechanismus jedoch nicht.

Quelle: www.rudolf-steiner.de[1]

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.rudolf-steiner.de

3.1.2 Anthroposophie

Das Denken als beobachtbarer Akt der Wirklichkeit ist der philosophische Ansatz, den Rudolph Steiner unter dem Namen Anthroposophie zu einer Lehre von der sogenannten Wahrnehmung höherer Welten ausbaut. Die Umwendung des Denkens auf den Denkprozess selbst führt nach Steiner zu einer Erweiterung der Wahrnehmungsfähigkeit in eine geistige Dimension, in der die begrifflichen Zusammenhänge nicht nur deduktiv und spekulativ als Gedanken-Resultate erörtert, sondern als geistige Anschauung eine empirische Forschung der seelischen und geistigen Wirklichkeit des Menschen und der Welt ermöglichen.

Steiner hinterläßt mit seinen vielen stenographisch aufgezeichneten Vorträgen ein umfangreiches schriftliches Werk sowie eine gesellschaftliche Strömung, deren Wirkungen auch außerhalb anthroposophischer Institutionen ihre Spuren hinterlassen hat. Nur wenige Theoretiker blicken auf eine so umfangreiche praktische Anwendung ihrer Ideen. Dennoch wird er im akademischen Kanon weitestgehend ignoriert und nur in den Erziehungswissenschaften und neuerdings der Medizin bisweilen ernsthaft diskutiert.

Quelle: www.rudolf-steiner.de[1]

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.rudolf-steiner.de

Nächstes Kapitel: 3.2 Hans und Maria Müller und Dr. Rusch

Vorheriges Kapitel: 3.1 Rudolf Steiner

3.2 Hans und Maria Müller und Dr. Rusch

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna HartlNach dem zweiten Weltkrieg wurde die organisch-biologische Wirtschaftsweise vom Schweizer Hans Müller und seiner Frau Maria, sowie dem Preußen Dr. Hans Peter Rusch begründet. Damit sollte gegen die Abhängigkeit der Betriebe von zugekauften Betriebsmitteln angekämpft werden. Diese Wirtschaftsweise in der biologischen Landwirtschaft wird weltweit am häufigsten praktiziert. Sie betrachtet die Landwirtschaft aus naturwissenschaftlicher Sicht.

Ein Beispiel für einen traditionsreichen Bioverband, der diese Wirtschaftsweise aufgriff ist die "Förderungsgemeinschaft für Gesundes Bauerntum", kurz auch ORBI genannt. ORBI bezeichnet sich als die Pioniergruppe des organisch-biologischen Landbaues in Österreich. 1959 wurde sie gegründet und trug 20 Jahre lang allein den organisch- biologischen Landbau in Osterreich.

1962 reiste diese Gruppe zum ersten Mal in die Schweiz zu Dr. Müller. Nach der Rückkehr stellten drei Gründungsmitglieder der Förderungsgemeinschaft ihre Betriebe auf die organisch-biologische Landbaumethode um. 1962 sprach Dr. Müller bereits auf der Jahreshauptversammlung der Förderungsgemeinschaft, und 1963 folgte eine Vortragsreise von Doz. Dr. Rusch durch Österreich. Es folgten Lehrfahrten durch die Schweiz und die Gründung von Bauerngruppen, die ihre Betriebe umstellten. Dr. Müller besuchte die Bauerngruppen jährlich und ebenso jährlich hielt er eine lnformationstagung in Salzburg. Der Kontakt mit ihm blieb aufrecht bis zu seinem Tod. Das oberste Ziel der Förderungsgemeinschaft ist es, die Methoden der organisch-biologischen Landwirtschaft nach Dr. Müller unverfälscht weiter zu geben.

Quelle: www.orbi-bauernladen.at[1]

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.orbi-bauernladen.at

Nächstes Kapitel: 3.3 Gerhard Plakolm und Alfred Haiger

Vorheriges Kapitel: 3.2 Hans und Maria Müller und Dr. Rusch

3.3 Gerhard Plakolm und Alfred Haiger

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl

Gerhard Plakolm und Alfred Haiger gelten als Gründerväter des Biologischen Landbaus an der Universität für Bodenkultur in Wien. Bereits im Jahr 1976 hat Gerhard Plakolm das erste Seminar zum Biologischen Landbau an einer europäischen Universität, an der BOKU in Wien, organisiert. In der Folge hat er an der BOKU gegen den Widerstand der Vertreter der konventionellen Landwirtschaft, und zu Beginn nur mit der Unterstützung des Professors für Tierzucht, Alfred Haiger, eine Vorlesungsreihe zum Ökologischen Landbau aufgebaut. Aus diesem Freifach wurde durch engagierten Einsatz alternativ denkender, innovativer Studenten 1986 ein zweistündiges Wahlfach im Studienzweig Pflanzenproduktion. Thomas Lindenthal konnte später auf diesen Vorarbeiten aufbauen. Ihm ist wesentlich zu verdanken, dass im Jahr 1992 eine Gastprofessur für Ökologischen Landbau (Prof. Jürgen Heß) und im Jahr 1996 das Institut für Ökologischen Landbau[1] eingerichtet wurden. Erst 25 Jahre nach den ersten Schritten wird im Jahr 2000 Ökologischer Landbau Pflichtfach im Studium der Landwirtschaft.

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.nas.boku.ac.at/oekoland.html

Nächstes Kapitel: 3.4 Karl Wlaschek und Werner Lampert

Vorheriges Kapitel: 3.3 Gerhard Plakolm und Alfred Haiger

3.4 Karl Wlaschek und Werner Lampert

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl

Der Einstieg der Supermarktkette Billa/Merkur in die Vermarktung von Produkten aus Ökologischem Landbau im Jahr 1994 gilt als eine Wende im Marktauftritt des Biolandbaus. War dieser bis dahin durch Vermarktung ab Hof, Bauernmärkte, Bauernläden und den Naturkosthandel geprägt, so führen ab diesem Jahr "plötzlich" alle Filialen dieser Kette Bioprodukte (Marke "Ja!natürlich"), wobei das Sortiment kontinuierlich ausgeweitet wird und bald auch Produkte wie Bio-Pizza, Bio-Speiseeis oder Bio-Tiefkühlprodukte umfaßt. Als Motoren hinter dieser Entwicklung gelten der Besitzer dieser Supermarktkette, Karl Wlaschek, und der für Marketing und Produktentwicklung zuständige Werner Lampert. Später folgten andere Supermarktketten diesem Beispiel (z.B. Spar, M-Preis und Hofer).

Vorheriges Kapitel: 3.4 Karl Wlaschek und Werner Lampert

4 Produktpalette

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl

Das Angebot an Bioprodukten umfasst heute praktisch alle Arten von Lebensmitteln, pflanzliche unverarbeiteten Erzeugnissen wie Getreide, Obst oder Gemüse, tierische Erzeugnisse, bis hin zu hoch verarbeiteten Convenience-Produkten wie Germknödel, Tiefkühl-Pommes frites oder Pizza. Nicht nur Lebensmittel werden in biologischer Qualität produziert, auch Textilien oder Kosmetikartikel aus biologischen Rohstoffen finden sich im Angebot. Sogar Hunde- und Katzennahrung aus Bio-Rohstoffen gibt es bereits.

Die BioFach[1], eine jährlich in Deutschland stattfindende internationale Fachmesse für Naturkost und Naturwaren, bietet einen sehr guten Einblick über Angebot, Innovationen und Trends am Biomarkt. Bis vor zehn Jahren wurden biologische Waren in spezialisierten Geschäften wie Naturkost- und Reformläden oder direkt beim Bauern ab Hof sowie auf einigen Bauernmärkten verkauft. Im Jahr 1994 stiegen auch die einzelnen Lebensmittelketten in die Vermarktung biologischer Produkte ein. Die Präsenz der biologischen Landwirtschaft in den Medien verstärkte sich in dieser Zeit durch Werbung der Bioverbände und der Handelsketten. Seither ist der Absatz von Bioprodukten stark angestiegen. In Österreich kam es nach einem Boom in der Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln Mitte der 90-er Jahre zu einem moderaten Wachstum.

In der Entwicklung der Produktpalette zeigt sich auch einen Imagewandel von Bioprodukten: Wurde "Bio" früher mit einer bestimmten Ernährungsideologie, besonders mit Vollwert- und vegetarischer Ernährung in Verbindung gebracht, so steht heute der Genuss und der Wunsch nach "wohltuenden", gesunden Lebensmitteln im Vordergrund. Die Einführung von Bio-Convenience- Produkten trägt außerdem den geänderten Lebensbedingungen Rechnung, in denen der Faktor Zeit immer wichtiger und knapper wird.

Quellen: mündliche Auskunft im November 2004 von Hr. Hardegg (ARGE Hochlandrind), Helmut Weiß (Bio Ernte Steiermark, Gemüsespezialist), Karl Waltl (Bio Ernte Steiermark, Obstspezialist), Sonja Wlcek (Bio Ernte Austria, Qualitätsmanagement Bioschweine), Ewald Stögermeier (Erzeugergemeinschaft Bioschwein).

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biofach.de

Inhaltsverzeichnis

- 4.1 Produkte tierischer Herkunft

- 4.2 Produkte pflanzlicher Herkunft

- 4.3 Convenience-Produkte

- 4.4 Non-Food-Produkte

Weitere Kapitel dieser Lernunterlage

1 Was ist Biologische Landwirtschaft?

2 Rechtliche Rahmenbedingungen

3 Gründerväter

5 Vermarktungsformen

6 Gastronomie und Grossküchen

7 Erzeuger

8 Aufbereiter (Verarbeiter)

9 Bioverbände

10 Konsumenteninformation

11 Aktuelle Entwicklungen

12 Diskussionsfelder

13 Glossar

14 Quellen

Nächstes Kapitel: 4.1 Produkte tierischer Herkunft

Vorheriges Kapitel: 4 Produktpalette

4.1 Produkte tierischer Herkunft

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl

Das Bio-Angebot von Produkten tierischer Herkunft umfasst Fleisch und weiterverarbeitete Produkte (z.B. Wurst) vom Rind, Schwein, Lamm, Ziege, Geflügel sowie Fisch. Weitere Produkte sind Eier, Milch & Milchprodukte und Honig. Rindfleisch, Schweinefleisch, Huhn und Eier, sowie Milch und Milchprodukte sind auch im Bio-Sortiment von Supermärkten vertreten. Richtlinien für Tiere und tierische Erzeugnisse sind in der EU-Verordnung 2092/91, im Österreichischen Lebensmittelcodex und in den Verbandsrichtlinien enthalten.

Inhalt

4.1.1 Richtlinien für Tiere und tierische Erzeugnisse

In der biologischen Landwirtschaft gibt es auch Richtlinien für Tiere und tierische Erzeugnisse. Die EU-Verordnung 2092/91[1] enthält seit 1999 Richtlinien für die tierische Produktion auf Biobetrieben. Es sind jedoch nicht alle Nutztierarten darin geregelt: Richtlinien finden sich für Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Equiden (Pferdeartige) und Geflügel (EU-VO 2092/91, Anhang I, B).

Neben der EU-VO gilt auch der Österreichische Lebensmittelkodex[2], Kapitel A.8, Teilkapitel B. Im Kodex sind manche Tierhaltungsbereiche geregelt, die in der EU-VO nicht behandelt werden. Als Beispiel ist hier die Bio-Fischhaltung und die Haltung von Wild in Gattern (Dammwild) zu nennen. Ist der Bio-Betrieb außerdem Mitglied in einem Bioverband[3], so sind zusätzlich zu diesen gesetzlichen Mindeststandards die Richtlinien des Verbandes einzuhalten. Diese können über die Standards von EU-VO und Lebensmittelkodex hinausgehende Tierhaltungsrichtlinien enthalten. Ein Beispiel: Der Freiland-Verband hat sich ganz auf die tiergerechte Nutztierhaltung spezialisiert. Seine Tierhaltungsrichtlinien gelten als die strengsten in Österreich.

Wichtige Merkmale der Bio-Tierhaltung sind:

Die Tierhaltung muss flächengebunden erfolgen. Das bedeutet, dass nur so viele Tiere gehalten werden dürfen, wie landwirtschaftliche Nutzflächen (LN) zur Verfügung stehen. In der EU-VO finden sich die höchstzulässigen Tierzahlen je Hektar. Beispielsweise dürfen nur 2 Milchkühe oder 14 Mastschweine pro Hektar LN auf dem Betrieb gehalten werden. Auf einem Betrieb mit 15 Hektar Nutzfläche dürfen also maximal 30 Milchkühe gehalten werden.

Der Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung (z.B. Mist oder Gülle) stellt eine erneuerbare natürliche Nährstoffquelle dar. Durch die Kombination von Pflanzenbau und Tierhaltung wird eine langfristige Erhaltung und Verbesserung der Böden sowie die Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaft gefördert.

Die artgerechte Haltung der Tiere muss gewährleistet sein. Den Tieren müssen gesetzlich vorgeschriebene Mindeststallflächen zur Verfügung stehen. Sie müssen außerdem Auslauf haben.

Es sind Rassen zu wählen, die die Fähigkeit zur Anpassung an die Umweltbedingungen haben. Einheimischen Rassen und Linien ist der Vorzug zu geben. Außerdem sind Vitalität und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten wichtige Parameter bei der Wahl der Rassen.

Die Fütterung hat mit biologischem Futter zu erfolgen. Ein Anteil von 30% Futter aus Umstellung (d.h. von einem Betrieb, der zwar schon biologisch wirtschaftet, jedoch noch die vorgeschriebene Umstellungszeit zu durchlaufen hat) ist zulässig. Stammt das Umstellungsfutter vom eigenen Betrieb, so ist ein Anteil von 60% erlaubt. Ist eine Versorgung der Tiere nicht gänzlich mit Bio-Futter möglich (z.B. weil es noch nicht in ausreichendem Ausmaß produziert wird), so sind Anteile von maximal 10% (für Pflanzenfresser) bzw. 20% (für alle übrigen Tierarten) an konventionell produziertem Futter zulässig. Der Landwirt hat bei der Kontrollstelle glaubhaft nachzuweisen, dass diese Notwendigkeit besteht. Diese Regelung für konventionelle Futteranteile gilt jedoch nur mehr bis August 2005.

Die Krankheitsvorsorge besteht im wesentlichen in der Wahl geeigneter Rassen und einer artgerechten Haltung. Außerdem wird hochwertiges Futter, dass den physiologischen Bedürfnissen der Tiere entspricht, eingesetzt. Die Tiere haben ausreichend Platz, was zusätzlich Krankheitsdruck und Stress verringert. Dadurch lassen sich viele Krankheiten verhindern. Ist eine Behandlung notwendig, so ist alternativen Heilmethoden wie Phytotherapie oder Homöopathie der Vorzug zu geben. Ist die Behandlung mit chemisch-synthetischen, allopathischen Mitteln aufgrund einer tierärztlichen Diagnose notwendig, so sind die gesetzlichen Wartezeiten (Zeit zwischen Anwendung des Mittels und einer Nutzung der Erzeugnisse dieses Tieres wie Fleisch oder Milch) zu verdoppeln.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.1

[2] Siehe Kapitel 2.2

[3] Siehe Kapitel 9

4.1.2 Rindfleisch

Das Rind eignet sich besonders gut für die Haltung auf Bio-Betrieben. Als Wiederkäuer kann es Gras in seinem Organismus aufschließen und nutzen. Daher steht es nicht mit dem Menschen in Konkurrenz um Nahrungsmittel. Außerdem ist in Österreich viel Weideland (Almen!) verfügbar, sodass die Versorgung der Rinder mit artgerechtem Futter (Gras, Heu, Silage) relativ einfach möglich ist. Der Wirtschaftsdünger aus der Rinderhaltung stellt eine wertvolle Nährstoffquelle für den Bio-Betrieb dar.

Aus diesen Gründen werden auf 75% der Biobetriebe Rinder gehalten (BMLFUW 2004: /www.gruener-bericht.at[1]). Durch das große Angebot an Bio-Rindfleisch gestaltet sich der Absatz schwierig. Um neue Vermarktungswege zu erschließen, wurden Markenprogramme ins Leben gerufen.

Eine wichtige Haltungsform der Bio-Rinderhaltung ist die Mutterkuhhaltung. Diese Haltungsform entspricht weitgehend den natürlichen Bedürfnissen der Rinder. In der Vermarktung von Rindfleisch werden verschiedene Kategorien unterschieden. Diese beziehen sich auf das Alter (z.B. Kalb, Jungrind) oder das Geschlecht (z.B. Kalbin, Mastochse) der Tiere.

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.gruener-bericht.at

4.1.2.1 Absatz und Vermarktung

Bio-Rindfleisch hat einen bedeutenden Anteil an der Vermarktung von Bioprodukten. Im Jahr 2002 wurden auf etwa 75% der Bio-Betriebe Rinder gehalten (Berechnung nach BMLFUW 2004: /www.gruener-bericht.at[1]). Aufgrund des großen Angebotes an Bio-Rindfleisch werden jedoch nur etwa 10% auch als biologisch vermarktet (BMLFUW 2003: Lebensmittelbericht Österreich). Die Vermarktungslage kann also als angespannt bezeichnet werden. Der größte Teil des Bio- Rindfleisches wird zu konventionellen Preisen verkauft. Und das, obwohl die Bio-Betriebe von denen es stammt, die strengen Bio-Richtlinien einhalten.

Bio-Rindfleisch wird zu etwa gleichen Teilen direkt (im Ab-Hof-Verkauf[2], auf Bauernmärkten[3], in Naturkostläden[4] und in der Gastronomie[5]) sowie indirekt (über Handelsketten, Industrie, Großküchen[6] und den Export) vermarktet. Ein Hoffnungsmarkt ist der EU-Binnenmarkt, da es nur wenige Mitgliedsstaaten gibt, welche ihre Nachfrage aus der eigenen Produktion decken können (BMLFUW 2003: Lebensmittelbericht Österreich).

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.gruener-bericht.at

[2] Siehe Kapitel 5.4.3

[3] Siehe Kapitel 5.4.1

[4] Siehe Kapitel 5.3

[5] Siehe Kapitel 6

[6] Siehe Kapitel 6.3

4.1.2.2 Marken

Vermarktungsinitiativen können eine Möglichkeit sein, den Absatz von Bio-Rindfleisch zu steigern. Unter Verwendung von speziellen Markennamen schließen sich Bio-Rinderhalter zusammen, um so die Bekanntheit der Marke für sich nutzen zu können. Außerdem kann durch einen solchen Zusammenschluss die Verhandlungsposition im Umgang mit Partnern aus Lebensmittelhandel und Gastronomie gestärkt werden. Beispiele dafür sind Styria Beef oder Highlandbeef.

4.1.2.2.1 Highlandbeef

Das Bio-Rindfleisch, das unter der Marke Highlandbeef vertrieben wird, stammt von Hochlandrindern aus Mutterkuhhaltung. Das Hochlandrind stammt ursprünglich aus Schottland. Seit 1985 wird es in Österreich gezüchtet. Diese Rasse gilt als sehr robust, anpassungsfähig und winterhart. Daher kann es ganzjährig im Freiland bzw. in stallloser Haltung bei minimalem Arbeitsaufwand gehalten werden. Die Tiere haben außerdem gute Muttereigenschaften, sind fruchtbar, leichtkalbend, langlebig, gesund und gutmütig, weshalb sie sich für die Mutterkuhhaltung gut eignen. Die Hochlandrinderhalter definieren ihren Betriebserfolg über die gute Fleischqualität sowie vermiedene Kosten dieser extensiven Rindermast (z.B. keine Kosten für Kraftfutter), nicht über Hochleistungen in der Mast der Tiere.

Highlandbeef ist die Marke der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Hochlandrinderzüchter. Diese ARGE ist ein Verein, der ohne öffentliche Mittel die Interessen der Mitglieder (Hochlandrinderzüchter) vertritt. Neben der Beratung, Aufklärung und Betreuung der Mitglieder in allen züchterischen, produktions- und absatztechnischen Fragen ist die Erarbeitung von Marketingkonzepten, Erschließung von Vertriebswegen, Erarbeitung von Produktionsrichtlinien und die Organisation einer Qualitätskontrolle erklärtes Ziel. Die ARGE bietet u.a. Ihren Bio-Mitgliedern die Nutzung der Marke Highlandbeef.

Quelle: www.highlandbeef.at[1]

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.highlandbeef.at

4.1.2.2.2 Styria Beef

Rinder, die über das Styria Beef-Programm vermarktet werden, stammen aus biologischer Mutterkuhhaltung. Dabei saugen die Kälber bei den Kühen, bis sie im Alter von 10–12 Monaten abgesetzt werden. Die Tiere gehen in keine End- oder Ausmast, sondern werden unmittelbar nach dem Absetzen vermarktet. Die Tiere wachsen bei den Kühen auf, saugen die gesamte Milch der Mutterkuh und haben Gras, Heu oder Silage zur freien Aufnahme zur Verfügung. Wenn Getreide beigefüttert wird, stammt dieses Getreide von Biobetrieben. Styria Beef Rinder erreichen die Schlachtreife im Alter von 10–12 Monaten. In der Vermarktung werden sie daher als Jungrinder bezeichnet.

Eine Besonderheit in der Styria Beef Zucht ist der Einsatz von Zuchttieren der Rasse Limousin. Limousin ist eine französische Fleischrasse mit besonders guter Bemuskelung, einer feinen Faserung und Marmorierung. Diese spezielle Kreuzung bringt mit sich, dass die Fleischqualität besonders gut ist bezüglich Muskelausbildung, Feinfaserigkeit, Zartheit und Fleischfarbe. Styria Beef Jungrindfleisch wird entweder über den Steirischen Fleischrinderverband im Handel vermarktet, oder direkt Ab-Hof von den Betrieben.

Quelle: www.styria-beef.at[1]

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.styria-beef.at

4.1.2.3 Mutterkuhhaltung

Die Mutterkuhhaltung ist eine wichtige Haltungsform in der Bio-Rindermast. Darunter versteht man die Haltung von Mutterkühen in Gruppen gemeinsam mit ihrer Nachzucht. Oft ist auch ein Stier ständig in der Gruppe, der die Kühe deckt. Die Haltung erfolgt entweder im Stall mit Auslauf oder in Weidehaltung. Die Kälber können bis zum Erreichen des Schlachtgewichtes in der Mutterkuhgruppe bleiben. Sie wachsen bei den Kühen auf, saugen die gesamte Milch der Mutterkuh und haben Gras, Heu oder Silage zur freien Aufnahme zur Verfügung. Die Mutterkuhhaltung ist eine extensive und arbeitszeitsparende Haltungsform. Darüber hinaus entspricht sie weitgehend den natürlichen Bedürfnissen der Rinder.

Da der direkte Umgang mit den Tieren bei dieser Haltungsform nicht regelmäßig notwendig ist und die Rinder vermehrt sich selbst überlassen sind, können Probleme auftreten. Die Tiere werden scheu, sodass der Umgang mit ihnen und das Einfangen (z.B. bei tierärztlichen Untersuchungen oder bei einem Transport) schwierig wird. Hier liegt es am Tierhalter, eine gute Mensch-Tier- Beziehung schon mit den Kälbern aufzubauen. So kann Stress für Tier und Mensch vermieden werden.

4.1.2.4 Fleischkategorien

In der Rinderhaltung und bei der Vermarktung von Rindfleisch unterscheidet man folgende Kategorien:

- Kalb: Rind bis zu einem Alter von 6 Monaten

- Jungrind: männliches oder weibliches Rind bis zu einem Alter von 12 Monaten

- Mastrind: männliches oder weibliches Rind mit einem Alter von mehr als 12 Monaten

- Ochse: kastriertes männliches Rind

- Weideochse: Ochse, der während des Sommers auf einer (Alm-)Weide gehalten wird

- Kalbin: junge, aber ausgewachsene Kuh, die noch kein Kalb geboren hat

Quelle: www.ama.at[1]

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.ama.at

4.1.3 Schweinefleisch

Die Haltung von Bio-Schweinen ist in Österreich eher gering vertreten. Die Vermarktungslage ist angespannt. Das ist vor allem auf die geringe Nachfrage von Bio- Schweinefleisch aufgrund des höheren Preises zurückzuführen. Außerdem hat Schweinefleisch bei den ernährungsbewussten KonsumentInnen zu Unrecht ein schlechtes Image.

Die Haltung im Freiland, die in den Jahren 2001 und 2002 große Aufmerksamkeit erregte und dadurch ausgeweitet wurde, erlebte ab 2003 einen Rückgang. In der Zukunft wird man verstärkt Aufklärungsarbeit zu den Vorzügen des Bio-Schweinefleisches leisten und neue Vermarktungswege erschließen müssen. Der Qualitätsbegriff bedarf einer Überarbeitung, will man sich von konventionellem Fleisch abgrenzen können.

4.1.3.1 Entwicklung der Bio-Schweinehaltung

Die Haltung von Bioschweinen ist wenig verbreitet in Österreich. 2002 betrug der Anteil von Bioschweinen am gesamten Schweinebestand nur 0,95%, stieg jedoch 2002 und 2003 um etwa 15% auf 1,2% des Gesamtbestandes an.

Herrschte 2002 noch ein Mangel an Bio-Schweinefleisch, so gab es im Frühjahr 2004 erstmals Überproduktion, da viele Betriebe aufgrund der hohen Nachfrage 2002 auf Bio-Schweinemast umgestiegen sind. Bio-Schweinefleisch wird deshalb teilweise nicht als "Bio" in den Handelsketten vermarktet und zum konventionellen Preis verkauft.

Die meisten Bioschweine werden in mit Stroh eingestreuten Ställen mit Auslauf gehalten. Bis 2010 sind noch Übergangsregelungen wirksam, die besonders im Bereich der Ferkelaufzucht die Haltung ohne Auslauf erlauben. Die Freilandhaltung von Schweinen, die ab dem Jahr 2001 einen großen Aufschwung erlebte und auch verstärkt in den Medien präsent war, ist im Jahr 2004 stark im Abnehmen begriffen.

4.1.3.2 Vermarktung

Derzeit wird nach groben Schätzungen ein Drittel des Bio-Schweinefleisches direkt vermarktet[1]. Die anderen zwei Drittel werden über die "Erzeugergemeinschaft Bioschwein" abgesetzt, die den Lebendmittelhandel und Großküchen versorgt. In diese Schätzungen nicht einbezogen sind Bioschweine, die für die Selbstversorgung auf Biobetrieben gehalten werden.

Nachdem bis zum Jahr 2003 die Bio-Schweinehaltung in Österreich stagnierte bzw. leicht rückläufig war, kam es Ende 2003 zu einem Anstieg in diesem Sektor. Gab es 2002 noch einen Mangel an Bio-Schweinefleisch, so sprechen Experten 2004 schon von einer Überproduktion. Die Gründe dafür liegen in der Vermarktung des Fleisches, die hauptsächlich über die großen Handelsketten[2] läuft. In den Supermärkten wird das Bio-Schweinefleisch jedoch aufgrund seines um 70-100% höheren Preises wenig nachgefragt. Die Gründe für den Mehrpreis sind längere Mastzeiten, höherer Platzbedarf und teures Biofutter. Außerdem hat Schweinefleisch den Ruf, nicht so gesund zu sein, was besonders Bio-Konsumenten zu anderen Lebensmitteln greifen lässt.

Die Vermarktung über Großküchen[3] wird als schwierig bezeichnet, da der Mehrpreis dazu führt, auf billigeres Biofleisch zurückzugreifen. Beim Rindfleisch ist der Preisunterschied zwischen Bio und Konventionell geringer, da in der Rindermast die Futtermittel günstiger sind. Ein weiteres Problem in der Vermarktung ist der Qualitätsbegriff bei Schweinefleisch, der besonders mageres Fleisch verlangt. Diese Qualitätsklassen gelten auch für Biofleisch, obwohl erwiesen ist, dass ein etwas höherer Fettanteil den Geschmack positiv beeinflusst. Hier wäre eine Neudefinition des Qualitätsbegriffes für Bioschweinefleisch dringend notwendig, um sich geschmacklich von konventionellen Produkten abheben zu können.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 5.4

[2] Siehe Kapitel 5.2

[3] Siehe Kapitel 6

4.1.3.3 Freilandschweine

Eine mögliche Alternative, die Investitionskosten für Stallum- und Stallneubauten zu umgehen, ist die Freilandhaltung von Hausschweinen. Die Freilandhaltung ist eine natürliche Form der Tierhaltung. Sie wird aber nur dann den Bedürfnissen der Tiere gerecht, wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Dabei muss sich ein Freiland-Schweinehalter bewusst sein, dass diese Form der Haltung hohe Ansprüche an das Management und die Mensch-Tier- Beziehung stellt.Schweine sind in der Freilandhaltung anspruchsvoller als beispielsweise Rinder. Sie benötigen ausreichend Futter und haben dabei einen höheren Eiweißbedarf als Wiederkäuer. Bei extensiver Mast im Freiland verlängert sich die Mastdauer, was höhere Kosten verursacht. Außerdem sind geeignete Rassen für die Freilandhaltung zu wählen, die jedoch meist fetteres Fleisch haben als intensive Mastrassen. Das führt wieder zu Preisabschlägen (Laister 2003).

4.1.4 Huhn und Ei

In der Haltung von Bio-Hühnern werden langsamer wachsende Rassen verwendet. Durch die Freilandhaltung können sich die Hühner ständig bewegen, ihr Fleisch ist dadurch besser durchblutet. Das Fleisch von Bio-Hühnern ist viel aromatischer und weniger wässrig als das von konventionell gehaltenen Hybridrassen.

Bio-Hühner werden artgerecht gehalten. Das heißt z.B. sie haben freien Auslauf mit Gebüschen und Bäumen als Schutz vor Greifvögeln, Scharr- und Sandbademöglichkeiten, Sitzstangen in unterschiedlicher Höhe und die Möglichkeit ihr Futter vom Boden aufzupicken. Sie werden in Familienverbänden mit Hahn gehalten.

Die meisten konventionellen Eier stammen noch immer aus Legebatteriehaltung. Bei Eiern wird mit vielen Begriffen geworben: es gibt Eier von glücklichen Hühnern (eine zwar schöne, aber inhaltlich wertlose Aussage), Eier aus Bodenhaltung (damit ist der Stallboden gemeint) und Eier aus Freilandhaltung (hier sind die Hühner zwar tatsächlich im Freien, allerdings werden sie konventionell ernährt). Der entscheidende Unterschied bei Eiern aus biologischer Landwirtschaft ist neben der artgerechten Tierhaltung (Freilandhaltung) die Fütterung mit Futter aus biologischem Anbau und das Verbot von Antibiotika.

Quelle: www.bio-erleben.at[1]

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.bio-erleben.at

4.1.5 Fisch

In der EU-Verordnung 2092/91, die die rechtliche Grundlage und Mindestanforderung für die biologische Landwirtschaft in Österreich darstellt, ist der Bereich der biologischen Aquakultur bislang nicht geregelt. Regelungen dazu finden sich den Richtlinien mancher Bioverbände, wie beispielsweise beim Ernte-Verband oder beim Freiland-Verband. Im österreichischen Lebensmittelcodex finden sich im Kapitel A.8, Teilkapitel B Regelungen für die biologische Karpfenzucht.

In Österreich ist die "Arge Biofisch" ein wichtiger Ansprechpartner für diesen Bereich der Biolandwirtschaft. Diese Arbeitsgemeinschaft wurde 1994 gegründet. Sie vereint 14 Bio- Karpfenzuchtbetriebe und 7 Bio-Forellenbetriebe. Mit 300 ha Teichfläche sind das etwa 10% der gesamten Teichfläche Österreichs. Die "Arge Biofisch" setzt sich für die Grundsätze der biologischen Wirtschaftsweise auf dem Gebiet der Fischzucht ein.

In der biologischen Fischzucht sind folgende Praktiken verboten:

- Einsatz chemischer Wachstumsförderer

- Einsatz von Hormonen

- Anwendung von Gentechnik

- Einsatz synthetischer Zusatzstoffe in den Futtermitteln

- Anwendung von Spritz- und Düngemitteln

Quelle: www.biofisch.at[1]

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.biofisch.at

4.1.6 Milch und Milchprodukte

Aufgrund des hohen Gebirgsanteils an der Gesamtfläche Österreichs hat die Haltung von Rindern und Milchvieh eine hohe Bedeutung in Österreich. Das Gras der Almen und Weiden kann vom Wiederkäuer Rind optimal verwertet werden. Somit steht das Rind in keiner Nahrungskonkurrenz zum Menschen, wie das beispielsweise beim Schwein der Fall ist.

Die Verarbeitung der Milch zu Käse und anderen Milchprodukten hat in Österreich eine lange Tradition. Milchprodukte werden gerne konsumiert. Im Jahr 2003 lag der Pro-Kopf-Konsum von Trinkmilch und Joghurt bei 78 Liter pro Jahr. Der Durchschnittsösterreicher isst außerdem 19,5 kg Käse pro Jahr (Daten AMA Marketing, 2003). Das Angebot an Milchprodukten in Naturkostläden umfasst nicht nur Kuhmilch, sondern auch Schaf- und Ziegenmilch und -milchprodukte. In Österreich arbeiten 15% der Milchbetriebe nach den Richtlinien der biologischen Landwirtschaft. 18% der Milchkühe leben auf Biohöfen (Zehetgruber 2004). Derzeit wird jedoch nur ein Teil der biologisch produzierten Milch auch tatsächlich als "Bio" vermarktet. Die restliche Milch wird ohne Bio-Preiszuschlag wie konventionell produzierte Milch vermarktet. Der Bio-Milchmarkt ist in den letzten zwei Jahren durch stagnierendes Wachstum und niedrige Erzeugerpreise gekennzeichnet (Schomborg 2004).

Nächstes Kapitel: 4.2 Produkte pflanzlicher Herkunft

Vorheriges Kapitel: 4.1 Produkte tierischer Herkunft

4.2 Produkte pflanzlicher Herkunft

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl

Das Bio-Angebot von Produkten aus pflanzlichen Rohstoffen umfasst:

- Gemüse

- Obst (und Trockenfrüchte, Nüsse - hier nicht näher besprochen)

- Hülsenfrüchte (hier nicht näher besprochen)

- Getreide und Getreideprodukte

- Kräuter und Gewürze

- Speiseöle (und Fette, hier nicht näher besprochen)

- Getränke

- Brotaufstriche und Marmeladen (hier nicht näher besprochen)

- Süßigkeiten und Konfekt (hier nicht näher besprochen)

Produkt wie Kaffee, Tee, Kakao und Schokolade sind zunehmend auch in Bio- und FairTrade[1]-Qualität erhältlich.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 11.2

Inhalt

4.2.1 Gemüse

Die Hauptanbaugebiete von Gemüse liegen in Nieder- und Oberösterreich, sowie der Steiermark und dem Burgenland. Man unterscheidet zwischen Feld- und Feingemüse. Die heimischen Bio-Gemüsebetriebe sind unterschiedlich strukturiert: Es gibt wenige gemischte Betriebe, weiters eine Reihe von spezialisierten Gärtnerbetrieben. Große Betriebe, die sich ganz auf die Gemüseproduktion spezialisiert haben, beliefern meist den Lebensmittelhandel. Die Vermarktung von Biogemüse erfolgt über Direktvermarktung, Naturkosthandel, Lebensmitteleinzelhandel, sowie über Abokisten-Systeme. Die Problemfelder liegen im Bereich der Vermarktung und der Produktion.

4.2.1.1 Kategorien

Unter Feldgemüse versteht man z.B. Zwiebel, Kraut, Karotten, Spargel und Melonen. Zum Feingemüse zählen beispielsweise Paradeiser, Paprika, Salat, Gurken, Porree und Melanzani. Erdäpfel stellen eine eigene Kategorie dar.

Während die Nachfrage nach Bio-Lagergemüse (Zwiebel, Kartoffel) zur Gänze mit heimischer Ware gedeckt werden kann, beträgt der Selbstversorgungsgrad Österreichs mit Feingemüse nur etwa 50%. Der restliche Bedarf muss durch Importe aus den Mittelmeerländern gedeckt werden.

4.2.1.2 Betriebe

Die österreichischen Bio-Gemüsebetriebe sind sehr unterschiedlich strukturiert: Gemischte Betriebe, die die Gemüseproduktion neben anderen Bereichen betreiben, sind eher selten. Hier handelt es sich oft um Direktvermarkter, die dadurch in ihrem Hofladen oder auf dem Bauernmarkt eine breitere Produktpalette anbieten können. Weiters gibt es eine Reihe von spezialisierten Gärtnerbetrieben, die meist über wenig landwirtschaftliche Nutzfläche verfügen, und die sie daher intensiv bewirtschaften. Sie produzieren eher Feingemüse. Durch die Verwendung von Folientunnels und Glashäusern können sie auch während der kälteren Jahreszeiten produzieren. Mengenmäßig am meisten Gemüse wird von spezialisierten Großbetrieben produziert, die hauptsächlich die Handelsketten beliefern. Einige dieser Betriebe kultivieren nur eine einzige Gemüseart.

4.2.1.3 Vermarktung

Die Direktvermarktung von Biogemüse ist in Österreich nahezu flächendeckend verbreitet. Das Gemüse wird entweder Ab-Hof[1] oder auf einem Markt[2] verkauft, oder es werden Bioläden[3] und Großküchen[4] beliefert. Eine besondere Form der Biogemüse-Vermarktung sind Abokisten-Systeme[5]: Hier können Kunden aus einer bestehenden Palette von verschiedenen Gemüsearrangements wählen, die sie regelmäßig, wie ein "Abo", zugestellt bekommen. Diese Vermarktungsform ist vor allem in und um Ballungszentren verbreitet.

Über den Lebensmitteleinzelhandel wird mengenmäßig viel Gemüse abgesetzt, jedoch mit einer eingeschränkten Produktpalette. In den Supermärkten[6] findet man in Bioqualität meist nur Erdäpfel, Zwiebel, Karotten, teilweise Paradeiser und Äpfel. Die Handelsketten beziehen ihr Gemüse vorwiegend von spezialisierten Großbetrieben. Im Bio-Fachhandel dominieren einige wenige Gemüsehändler, die Biosupermärkte[7] und Bioläden[3] beliefern.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 5.4.3

[2] Siehe Kapitel 5.4.1

[3] Siehe Kapitel 5.3

[4] Siehe Kapitel 6

[5] Siehe Kapitel 5.6.2

[6] Siehe Kapitel 5.2

[7] Siehe Kapitel 5.2.1

4.2.1.4 Problembereiche

Ein Problembereich im Bio-Gemüsesektor ist die Unsicherheit der Produktion. Die produzierten Gemüsemengen schwanken stark, sodass nach einer Produktionsspitze, in der die Preise verfallen, sehr plötzlich ein Produktionsengpass eintreten kann, da die Erntezeit vorbei ist. Der Markt wird von Experten daher als unstrukturiert beschrieben. Eine Abstimmung zwischen Angebot und Nachfrage ist kaum gegeben. Im Großhandel, der die Verbindung zwischen Produzenten und Handel (Geschäfte) darstellt, ist der Absatz aufgrund dieser schwankenden Produktion schwierig und stagniert oftmals.

Der Lebensmitteleinzelhandel (Supermarktketten) bildet eine Ausnahme: Hier werden genaue Lieferverträge direkt zwischen der Kette und einem Großproduzenten abgeschlossen, es gibt keine Zwischenhändler. Um jedoch eine Handelskette beliefern zu können, muss ein Betrieb entsprechend große Mengen liefern und daher hochspezialisiert produzieren. Ein weiteres Problem stellt die Produktion selbst dar. Besonders auf spezialisierten Betrieben, die sich auf den Anbau einer oder weniger Kulturen konzentrieren, gibt es Mängel in der Fruchtfolge. Spezialisierte Betriebe wirtschaften zudem meist viehlos, wodurch sie auf andere Möglichkeiten der Düngung angewiesen sind. Arbeitet ein Betrieb mit Tunnels, so steht er vor dem Problem der geringen Mobilität dieser Konstruktionen. Dadurch verringert sich die Rotation der Flächen, was eine Ermüdung der Böden nach sich zieht.

4.2.2 Obst

Die Hauptanbaugebiete von Obst liegen in der Steiermark, in Niederösterreich und im Burgenland. Beim Anbau von Bio-Obst überwiegen Kernobstsorten, allen voran Äpfel. Die großen Bio- Obstbetriebe in Österreich sind stark spezialisiert und werden ohne Tierhaltung betrieben. 90% des Bio-Kernobstes wird über die Bio-Absatzgemeinschaft vertrieben, die die Handelsketten und teilweise den Naturkosthandel beliefert. Aus Sicht der Experten im Bio-Obstbau liegen die größten Probleme im Pflanzenschutz.

4.2.2.1 Betriebe

Die großen Bio-Obstbetriebe in Österreich sind stark spezialisiert und werden ohne Tierhaltung betrieben. Sie liefern die meisten Mengen für die Vermarktung über den Lebensmittelhandel. Diese Betriebe produzieren meist Kernobst, allen voran Äpfel. Sie sind in der Bio-Absatzgemeinschaft organisiert, die 90% des Bio-Obstes vertreibt. Geringere Mengen an Bio-Obst wird auf gemischten Betrieben kultiviert. Das frische Obst wird hier meist direkt (Ab-Hof oder auf Bauernmärkten) verkauft oder am Betrieb weiterverarbeitet, beispielsweise zu Marmelade.

4.2.2.2 Vermarktung

90% des Bio-Obstes wird über die "Absatzgemeinschaft Bio-Obst"vertrieben. Diese Vermarktungsgemeinschaft wurde im Dezember 2003 gegründet und zählt derzeit etwa 50 Mitgliedsbetriebe. Die Absatzgemeinschaft vertreibt nur Kernobst. Sie arbeitet mit zwei Vertragsbetrieben zusammen: Frutura, die hauptsächlich an die Handelskette Spar liefert, und Steirerfrucht, die Billa und Merkur (Rewe-Konzern), sowie Adeg versorgt. Diese Vertragsbetriebe sind verantwortlich für Verpackung, Sortierung und Lagerung. Die Handelsketten beziehen den größten Anteil des Bio-Obstes der Absatzgemeinschaft. Nur kleine Chargen oder Partien, die der Handel nicht beziehen will, werden an den Naturkosthandel geliefert.

Derzeit kann in Österreich der Bedarf an Bio-Obst nicht aus der Inlandsproduktion gedeckt werden. Nur 30 bis 40% stammen aus heimischem Bioanbau. Der Rest wird hauptsächlich aus Italien (Südtirol) importiert. Außerdem kann Bio-Obst nicht flächendeckend im Lebensmittelhandel Österreichs angeboten werden, sodass das Angebot auf die hochpreisigen Märkte, also die Filialen in den Ballungszentren, konzentriert wird. Durch das geringe Angebot an heimischem Bio-Obst ist die Preislage für die Produzenten gut. Schon ab 8 ha Obstfläche kann ein Betrieb im Vollerwerb wirtschaften (Bio Ernte Austria 2004).

4.2.2.3 Problembereiche

Aus Sicht der Experten im Bio-Obstbau liegen die größten Probleme im Pflanzenschutz. Im konventionellen Obstanbau werden im großen Umfang in großer Anzahl hochwirksame, chemisch- synthetische Pflanzenschutzmittel angewendet, die natürlich aufgrund ihrer Giftigkeit in der biologischen Landwirtschaft verboten sind.

Manche Schädlinge sind in der intensiven Bioproduktion kaum in den Griff zu bekommen. Aus diesem Grund gibt es daher kaum großen Bio-Kirschen- oder -Zwetschkenkulturen. Werden diese Früchte auf größeren Flächen in Reinkultur angebaut, kommt es zu einer starken, schlecht regelbaren Vermehrung gewisser Schädlinge. Ein weiteres Problem ist die größere Abhängigkeit von der Witterung. Gerade Blatt- und Fruchtschorf (eine Krankheit, die zu Flecken auf der Frucht führt, sodass das Obst nicht frisch vermarktet werden kann) treten gehäuft auf, wenn es viele Niederschläge gibt.

Außerdem führt Alternanz der Sorten zu stark schwankenden Produktionsmengen. Unter Alternanz versteht man große Schwankungen in den Erträgen, die bis hin zu kompletten Ernteausfällen im Obstgarten führen können. Daher benötigt der Bio-Obstbau konstante Sorten, die jährlich gleichbleibende Erträge liefern.

4.2.3 Getreide und -produkte

Zu den Getreidearten gehören Weizen (Weichweizen und Hartweizen), Roggen, Gerste, Dinkel & Grünkern (= in Milchreife geernteter und gedarrter Dinkel), Hafer, Hirse, Reis und Mais. Zwei alte Getreidearten sind Emmer und Einkorn, die "Vorfahren" des Weizens. Heute werden sie vereinzelt wieder angebaut.

Vollkornmehl und -schrot und Getreideflocken sind wichtige Elemente der Vollwertküche. Die wertvollen Inhaltsstoffe des ganzen Kornes bleiben dabei erhalten, denn gerade in der Randschicht des Kornes und im Keimling finden sich die wertvollsten Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Im Auszugsmehl sind diese Stoffe nicht mehr enthalten, auch die für die Verdauung wichtigen Ballaststoffe nicht. Waren ursprünglich Bio-Getreide[1]produkte ausschließlich Vollkornprodukte, so gibt es jetzt auch Bio-Auszugsmehl (weißes Mehl) und geschälten Reis. Weitere Getreideprodukte sind Brot und Backwaren, Müsli, Mehlspeisen, Kekse, Nudeln und Polenta. Malz aus Bio-Gerste wird zur Bier- und Getreidekaffeeherstellung verwendet. Bio-Getreide (z.B. Gerste, Mais, Hafer) ist auch ein wichtiges Futtermittel in der Biologischen Tierhaltung.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 7.1.2

4.2.4 Getränke

Es gibt im Naturkostfachhandel ein großes Angebot an Bio-Fruchtsäften und Bio-Gemüsesäften. Die meisten Bio-Fruchtsäfte sind Direktsäfte, das heißt sie werden gepresst, kurz geschleudert um grobe Trübstoffe abzutrennen und kurz pasteurisiert um besser haltbar zu sein. Nach der EU-VO[1] 2092/91[2] ist das Filtrieren und Klären für Fruchtsäfte ebenso zulässig wie auch das Verwenden von Fruchtsaftkonzentraten. In der Praxis sind die meisten Bio-Säfte im Naturkostladen jedoch naturtrübe Direktsäfte, da die meisten Verbandsrichtlinien strengere Vorgaben haben. Die künstliche Vitaminzufuhr und der Zusatz anderer Stoffe ist auch in der EU-Verordnung nicht erlaubt.

Eine spezielle Art der Gemüsesäfte sind milchsauer vergorene Gemüsesäfte. Durch die Milchsäuregärung werden Nährstoffe aufgeschlossen und dadurch besonders gut verdaulich.

Das Bio-Angebot bei alkoholischen Getränken umfasst vor allem Bio-Wein und Bio-Bier. Im Bio- Weinbau ist eine ganzjährige Begrünung der Weingärten vorgeschrieben. Es gibt strenge Regelmentierungen bei den Zusatz- und Hilfsstoffen bei der Kellerarbeit. Mehrfach international ausgezeichnete Bio-Weine kommen beispielsweise vom Betrieb der Familie Zillinger[3] im Weinviertel. Für Bio-Bier dürfen bei der Herstellung keine Schnellgärmethoden, Klärhilfsmittel und Bieraromen zur Geschmackskorrektur verwendet werden.

Quelle: www.naturkost.de[4]

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.1

[2] Siehe Kapitel 2.1

[3] Siehe Kapitel 7.1.1

[4] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.naturkost.de

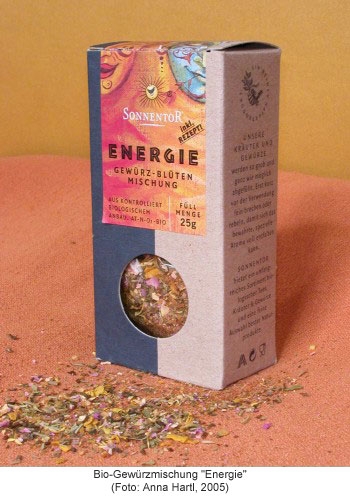

4.2.5 Kräuter und Gewürze

Im Naturkosthandel ist ein komplettes Kräuter- und Gewürzangebot in Bio-Qualität erhältlich. Neben den gängigen Küchenkräutern (Dill, Oregano, Majoran, ...) und Gewürzen (Paprika, Pfeffer, Chili, Curry, ...) werden auch innovative und sehr dekorative Gewürzmischungen angeboten (z.B. "Energie" eine Gewürz-Blütenmischung aus Paprika, Knoblauch, Chili, Rosenblüten, Oregano, Thymian, Basilikum, Rosmarin, Pfeffer, Sonnenblumen- und Ringelblumenblüten, von der Waldviertler Firma Sonnentor[1]).

Bio-Kräuter und -Gewürze sind frisch und getrocknet erhältlich. Bio-Topfkräuter (Schnittlauch, Basilikum, Melisse, Estragon, Petersilie, ...) gibt es nicht nur in Naturkostläden, sondern mittlerweile auch in Supermärkten. In Österreich werden Kräuter und Gewürze vor allem in der Steiermark, im Waldviertel, im Weinviertel und im Mühlviertel (Bergkräutergenossenschaft[2] Hirschbach) produziert. Der Anbau ist (vor allem in der Steiermark und im Mühlviertel) kleinflächig und mit viel Handarbeit verbunden.

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.sonnentor.at

[2] Siehe Kapitel 7.2.2

4.2.6 Speiseöle

Pflanzenöle enthalten Kohlenhydrate und Eiweiße, Enzyme, Vitamine und Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe und Fettsäuren. Vor allem die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind besonders wertvolle Inhaltsstoffe. Für die Eigenschaften und Qualität der Öle ist sind neben der Pflanzenart die Art der Pressung, Aufbewahrung und Frische entscheidende Faktoren.

Die Liste der Speiseölsorten aus Biologischem Anbau, die im gut sortierten Naturkostfachhandel angeboten werden, ist lang: Olivenöl, Sonnenblumenöl, Weizenkeimöl, Maiskeimöl, Distelöl, Leinöl, Kürbiskernöl, Mohnöl, Sojaöl, Sesamöl, Rapsöl, Erdnußöl, Mandelöl, Haselnußöl, Walnußöl, ...

Bei der Sortenwahl sollte man nicht nur den Geschmack, sondern auch die Eignung der Öle berücksichtigen. Die wertvollen ungesättigten Fettsäuren werden bei hohen Temperaturen zerstört und können dann gesundheitsschädliche Transfettsäuren bilden. Natives Sonnenblumenöl, Distelöl oder Leinöl z.B. sollte man nicht hoch erhitzen, sondern nur kalt (z.B. für Salate) verwenden (der Begriff "nativ" bedeutet, dass die Öle mechanisch gepresst wurden und nicht erwärmt und nachbehandelt wurden).

Quelle: Pfeiffer 2005

Nächstes Kapitel: 4.3 Convenience-Produkte

Vorheriges Kapitel: 4.2 Produkte pflanzlicher Herkunft

4.3 Convenience-Produkte

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl

Convenience-Produkte ist die Bezeichnung für Halbfertig- und Fertigprodukte. Beispiele für Halbfertigprodukte sind vorgeschälte Erdäpfel, geputztes und geschnittenes Gemüse oder verschiedene Teigarten wie Strudel- und Blätterteig. Solche halbfertigen Produkte werden besonders auch in der Großküchenverpflegung eingesetzt, da sie viel Arbeitszeit einsparen.

Fertigprodukte wie Pizza, Knödel, Laibchen, fertig zubereitete Strudel oder Soßen werden oft als Tiefkühlprodukte angeboten. Auch KonsumentInnen greifen verstärkt zu diesen Waren. Viele Bio-KonsumentInnen stehen dieser Art von Produkten skeptisch gegenüber. Der Energiebedarf für die nötigen Verarbeitungsschritte und ein meist erhöhter Verpackungsaufwand stehen im Gegensatz zum ursprünglichen Bio-Ideal. Der klare Vorteil von Bio-Convenience zu herkömmlichen Fertigprodukten ist die Einschränkung der erlaubten Zusatzstoffe. Solche Stoffe sind sonst gerade in hoch verarbeiteten Produkten in hohem Ausmaß zugesetzt. Bei Bioprodukten gibt es detaillierte Positivlisten der erlaubten Zusätze, die in der EU-VO 2092/91[1] festgehalten sind.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.1

Nächstes Kapitel: 4.4 Non-Food-Produkte

Vorheriges Kapitel: 4.3 Convenience-Produkte

4.4 Non-Food-Produkte

verfasst von Christian R. Vogl, Susanne Kummer und Anna Hartl

Produkte und Rohstoffe aus Biologischem Anbau werden nicht nur für Lebensmittel verwendet. Auch in anderen Bereichen - Bekleidung, Körperpflege und Kosmetik, Waschen und Reinigen - gibt es gesunde und umweltverträgliche Alternativen zu herkömmlichen Produkten des täglichen Bedarfs. Besonders umfangreich ist die Produktpalette und die Zahl der Herstellerfirmen im Bereich der Naturkosmetik und der Naturtextilien.

Anders als im Lebensmittelbereich durch die EU-VO 2092/91[1] sind bei Naturkosmetika und Naturtextilien die Produktionsrichtlinien nicht gesetzlich verbindlich geregelt. Die Regelung und Kontrolle der Weiterverarbeitung ist hier wesentlich komplizierter als bei Lebensmitteln, da - vor allem bei den Textilien - mehrstufige, komplexere und auf viele Unternehmen aufgeteilte Produktionsschritte vorliegen. Es gibt jedoch auf privatrechtlichen Richtlinien und Kontrollen beruhende Prüfzeichen.

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.1

Inhalt

4.4.1 Naturkosmetik

Warum Naturkosmetik? Substanzen, die wir auf die Haut auftragen, werden vom Körper aufgenommen. Gesundheitsgefährdende Substanzen in Kosmetika sind daher ebenso problematisch wie Schadstoff- und Pestizidrückstände in Lebensmitteln. Herkömmliche Kosmetika können z.B. Substanzen enthalten, die Allergien auslösen können, krebsverdächtig sind oder vom Körper nicht abgebaut werden. Kosmetika können durch die Verwendung von Rohstoffen aus gentechnisch veränderten Pflanzen gentechnisch veränderte Bestandteile enthalten. Durch aufwändige Verpackung und durch die Verwendung von Erdöl als Ausgangsprodukt für synthetisch hergestellte Rohstoffe trägt auch die Kosmetikindustrie zur Umweltverschmutzung bei. Ein ethisches Problem stellen Tierversuche für Kosmetika bzw. deren Ausgangsprodukte dar.

Eine Alternative zur herkömmlichen Kosmetik bietet das ständig erweiterte und mittlerweile sehr umfangreiche Produktsortiment an Naturkosmetika. Unter Naturkosmetik versteht man Kosmetik aus natürlichen Rohstoffen pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Ursprungs. Ausnahmen gibt es bei einzelnen Konservierungsstoffen, die verhindern sollen, dass die Produkte auch während des Gebrauchs nicht verderben. Synthetische Stoffe, die in der herkömmlichen Kosmetik eingesetzt werden (wie z.B. synthetische Farbstoffe, chemische UV-Filter, Paraffine, ...) und gentechnisch veränderte Rohstoffe werden nicht verwendet.

Quelle: Piringer und Hartl (o.J.)

4.4.1.1 Rohstoffe

Naturkosmetika bestehen mit wenigen Ausnahmen bei den Hilfsstoffen (bestimmte Konservierungsstoffe) aus natürlichen Rohstoffen pflanzlicher, tierischer und mineralischer Herkunft. Wichtige Rohstoffe sind Pflanzenöle und -fette (z.B. Jojobaöl, Wildrosenöl, Nachtkerzenöl, Sheabutter) und ätherische Öle, gewonnen z.B. aus Lavendel, Neroli und Rosmarin. Verwendet werden auch Pflanzenextrakte (Karottenextrakt, Mimosenblütenextrakt, ...) und Auszüge aus Kräutern und Wurzeln (Stiefmütterchen, Melisse, Iriswurzel, ... ). Hydrolate (das sind Nebenprodukte bei der Destillation von ätherischen Ölen) und Mazerate (Auszüge von Blüten und Kräutern in Basisölen) sind ebenfalls wichtige pflanzliche Rohstoffe. Tierische Rohstoffe sind z.B. Bienenwachs, Propolis und Honig.

4.4.1.2 Produkte und Hersteller

Das Naturkosmetik-Produktsortiment umfasst:

- Dekorative Kosmetik (Make up, Lippenstift, Wimperntusche, ...)

- Gesichtspflege (Reinigungsmilch, Gesichtswässer, Anti-Ageing-Cremes, ...)

- Körperpflege (Duschgels, Massageöle, Badezusätze, ...)

- Sonnenpflege (Sonnenschutzcremes, Sun-Blocker, After-Sun-Lotions, ...)

- Haarpflege (Shampoos, Pflanzenhaarfarben, Haarspray, ...)

- Nagelpflege (Nagellack, Nagellackentferner, ...)

- Babypflege (Shampoos, Cremes, Öle, ...)

- Parfüms, Eau de Toilettes, Deodorants

- Aftershaves, Rasiercremen

- Zahnpasta

- Mückenschutz

Bekannte Naturkosmetikhersteller, deren Produkte auch in Österreich erhältlich sind, sind z.B. Weleda[1]], Logona[2]], Lavera[3]], Martina Gebhardt [4]und Primavera Life[5]. Als Beispiele für österreichische Produzenten seien die Firma Sanoll [6]aus Tirol oder die Steirische Firma Ringana[7] genannt.

Quelle: Piringer und Hartl (o.J.)

Verweise:

[1] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.weleda.com/

[2] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.logona.com

[3] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.lavera.de

[4] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.martina-gebhardt-naturkosmetik.de

[5] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.primavera-life.de

[6] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.sanoll.at

[7] https://web.archive.org/web/2005*/http://www.ringana.com

4.4.1.3 Vermarktung

Naturkosmetik ist in Naturkostläden[1], Bio-Supermärkten[2], Reformhäusern und Apothekenerhältlich. Es gibt auch einzelne Fachgeschäfte, die ausschließlich Naturkosmetik führen. Andere Vermarktungswege sind der Versandhandel über Kataloge oder internet, vereinzelt finden sich auch Produkte in Drogeriemärkten. Im konventionellen Handel ist es nicht leicht, in der Fülle des Angebotes von Produkten, die mit Begriffen wie "Pflanzlich", "Natürlich", "Kräuter" und üppigen Naturbildern werben, seriöse Naturkosmetik herauszufinden. Eine gute Beratung gibt es in Reformhäusern und Naturkosmetikfachgeschäften.

Quelle: Piringer und Hartl (o.J.)

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 5.3

[2] Siehe Kapitel 5.2.1

4.4.1.4 Richtlinien für Naturkosmetik

Gerade im Kosmetikbereich gibt es sehr viele Produkte, die mit Begriffen wie "Natur", "pflanzliche Wirkstoffe", "Kräuter", "Bio" und der entsprechend blumig-natürlichen Verpackungsgestaltung den Eindruck erwecken, Naturkosmetika zu sein. Eine EU-Richtlinie für Naturkosmetik ähnlich wie die VO (EWG) 2092/91[1] für Lebensmittel aus biologischem Landbau gibt es leider noch nicht. In Österreich ist jedoch im österreichischen Lebensmittelcodex[2] definiert, was mit dem Begriff "Naturkosmetik" bezeichnet und verkauft werden darf. Weiters gibt es das Gütesiegel "kontrollierte Naturkosmetik", das auf den privatrechtlichen Richtlinien eines deutschen Herstellerverbandes basiert. Beide Regelungen schreiben derzeit nicht zwingend, sondern "soweit als möglich" Rohstoffe aus biologischem Landbau vor.

Quellen: Piringer und Hartl (o.J.)

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.1

[2] Siehe Kapitel 2.2

4.4.1.4.1 Österreichischer Lebensmittelcodex

Im österreichischen Lebensmittelcodex[1] (Österreichisches Lebensmittelbuch, Codexkapitel B 33 „Kosmetische Mittel“, Teilkapitel „Naturkosmetik“), wird der Begriff Naturkosmetik definiert und ein entsprechender Standard festgelegt. Nur Produkte, die diesen Standards entsprechen, dürfen als "Naturkosmetik" bezeichnet werden.

Die wesentlichen Kriterien sind zusammengefasst:

- Naturkosmetika bestehen (mit wenigen Ausnahmen bei Hilfsstoffen) aus natürlichen Rohstoffen pflanzlichen, tierischen und mineralischen Ursprungs. Die Rohstoffe sollen so weit als möglich aus biologischem Anbau stammen.

- Als Hilfsstoffe sind nur bestimmte im Codex aufgelistete Konservierungsmittel, sowie aus natürlichen Rohstoffen hergestellte Emulgatoren und Tenside zugelassen. Konservierungsmittel sind deshalb erlaubt, damit die Produkte nicht nur im originalverpackten Zustand, sondern auch während des Gebrauchs nicht verderben.

- Bei den Verarbeitungsmethoden gibt es Einschränkungen: erlaubt sind nur physikalische, mikrobiologische und enzymatische Verfahren. Gentechnische Verfahren und die radioaktive Bestrahlung von Rohstoffen und Endprodukten sind verboten.

- Der Einsatz von synthetischen Duftstoffen, synthetischen Farbstoffen, Silikonen und ethoxilierten Rohstoffen ist verboten.

Quellen: Piringer und Hartl (o.J.)

Verweise:

[1] Siehe Kapitel 2.2

4.4.1.4.2 "Kontrollierte Naturkosmetik" - eine privatrechtliche Richtlinie

Der deutsche Herstellerverband BDIH (Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflege) entwickelte die Richtlinie und das Prüfzeichen "kontrollierte Naturkosmetik". Die Einhaltung wird von einem unabhängigen Prüfinstitut kontrolliert und auf den Produkten mit dem Zeichen des BDIH dokumentiert.